di Laura D’Andrea

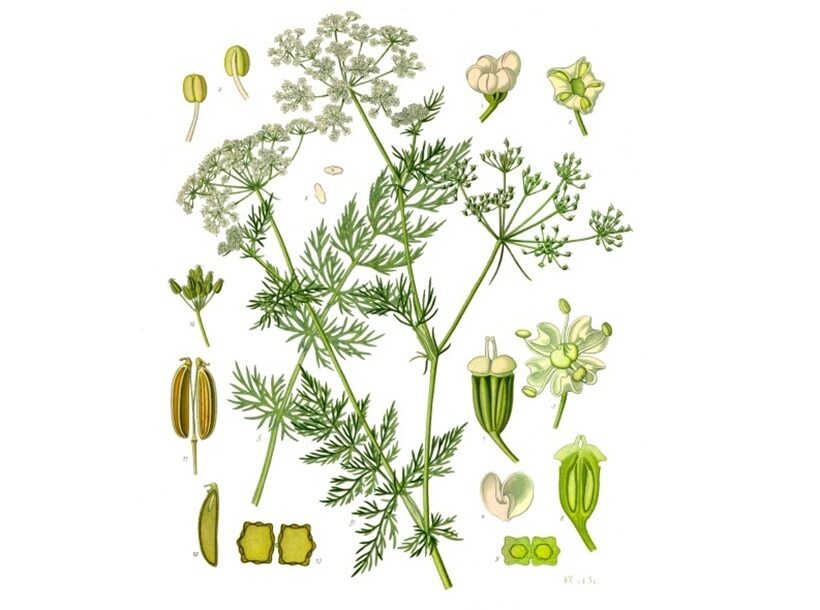

Figura 1 – Una illustrazione del carvi (Carum carvi L.), (da Franz Eugen Köhlae, in Köhlae’s Medizinal-Pflanzen, 1897, in https://it.wikipedia.org/wiki/Carum_carvi)

1 – INTRODUZIONE

Il carvi (Carum carvi L.), detto anche comino, comino dei prati, cumino dei prati o cumino tedesco, appartiene alla famiglia delle Apiaceae (Umbelliferae).

L’etimologia del nome “Carvi” ha diverse origini:

- dalla parola greca κάρον (káron) per identificare il Carum carvi;

- dal greco κάρυον (káryon) per identificare il guscio legnoso del frutto;

- dal nome greco Κᾱρία (Karίa) o dall’arabo “Karwija”, poi latinizzato in “Caria”, per identificare l’antica regione dell’Asia Minore nel sud occidente della Turchia, quindi specie originaria della “Caria”.

2 – CARATTERISTICHE BOTANICHE

È una pianta erbacea annuale o biennale, che nel primo anno è alta 20 cm, mentre nel secondo raggiunge anche 80 cm (Figura 1).

La radice è fittonante.

I fusti sono eretti, striati, ramificati e glabri.

Le foglie basali compaiono al primo anno e sono alterne, picciolate, bi/tri-pennatosette, mentre le superiori sono sessili, divise in lacinie capillari e compaiono al secondo anno.

L’infiorescenza è composta da ombrelle di 7–15 peduncoli e da ombrellette di una decina di fiori bianchi con cinque petali, piccoli e ovoidali.

La fioritura si ha in giugno-luglio.

Il frutto, chiamato impropriamente “seme”, è un diachenio, falciforme, glabro, con coste ben distinte tra le quali sono posti i canali oleiferi, di colore bruno a maturazione, lungo 3 – 7 mm e largo 0,7 – 1,2 mm. Il peso di 1000 “semi” varia da 2,5 a 3,5 g (Figura 2).

3 – UTILIZZAZIONE

Standard di qualità

La parte utilizzata è rappresentata dai frutti maturi ed essiccati.

Nella Farmacopea Ufficiale Italiana sono riportati:

- il “Carvi fructus” (carvi frutto), rappresentato dai frutti tal quali ed

- il “Carvi aetheroleum” (carvi essenza) l’olio essenziale estratto dai frutti.

Secondo la Farmacopea Europea, i frutti del Carvi dovrebbero contenere minimo il 3% di olio essenziale contenente D-carvone (minimo 50-65%) e limonene (fino al 45%) come componenti principali e contenere meno dell’1,5% di carveolo e diidrocarveolo.

Composizione chimica dei frutti

I frutti del carvi sono costituiti da: olio essenziale (3-7%), acidi grassi (10-18%), proteine (20%), carboidrati (15%), acidi fenolici (acido caffeico), flavonoidi (quercetina, kempferolo). Inoltre, nell’estratto acquoso dei frutti si ritrovano tannini, alcaloidi e terpenoidi. I sali minerali presenti nei frutti sono: potassio, sodio, zinco, fosforo, rame, manganese, ferro, magnesio e calcio. Le vitamine presenti nei frutti prevalgono quelle del gruppo A, B (in particolare B1, B2, B3, B6, B9), C e E.

Costituenti principali dell’olio essenziale

L’olio essenziale dei frutti è costituito principalmente da:

- carvone (50 – 60%);

- limonene (35 – 40%).

Il carvone raggiunge il massimo della sua presenza nella fase immediatamente precedente a quella di maturazione dei frutti ed è il responsabile dell’odore caratteristico della specie.

Gli altri costituenti, presenti in piccole quantità, sono: diidrocarvone, carveolo, diidrocarveolo, pinene, a-tujene, b-fenchene e fellandrene.

Qualità sensoriali

L’aroma della pianta è intenso e gradevole ed il sapore è pungente.

Settori di utilizzazione

Il frutto è utilizzato:

- nel settore alimentare come spezia per migliorare il gusto dei cibi a base di carne, in particolare per la carne di maiale, per insaporire focacce e pane, in particolare quello di segale, sotto forma di polvere, per aromatizzare i formaggi a gusto forte come l’italiano “Gorgonzola” o il francese “Munster”, è usato anche per la preparazione del Meghli (con farina di riso, anice, cannella), un budino di tradizione libanese, che si usa per festeggiare la nascita di un bambino, per preparare dell’Harissa (con peperoncino, aglio e spezie), che è una salsa usata nell’area occidentale del Nord Africa, soprattutto in Tunisia, per preparare il Gulasch, tipico piatto ungherese ma usato anche in Germania e Austria;

- nel settore liquoristico per la preparazione di liquori, tra i quali il più famoso è il Kummel (diffuso in Germania e Russia) e anche per la grappa (Schnapps);

- nella medicina popolare come infuso per le proprietà carminative, antispasmodiche, espettoranti, stomachiche, contro i dolori mestruali e per promuovere la secrezione lattea.

Figura 2 – “Semi” del carvi (Carum carvi L.)

L’olio essenziale è utilizzato:

- nel settore alimentare per aromatizzare dessert, canditi, gelati, cibi cotti, budini, salse e condimenti;

- nell’industria cosmetica per aromatizzare saponi, creme, lozioni, profumi e dentifrici;

- nella industria farmaceutica per le preparazioni farmaceutiche ad azione digestiva, antispasmodica, emmenagoga, galattogena, carminativa ed antifermentativa;

- come bio-pesticida per controllare i danni da funghi, batteri, acari, insetti ecc..

4 – ORIGINE E DIFFUSIONE

Il carvi è originario delle zone europee ed eurasiatiche.

La specie è coltivata soprattutto in Olanda, e anche in altri paesi specialmente in Polonia, Spagna, Germania, Egitto, Turchia, Unione Sovietica, Stati Uniti e Marocco. La superficie coltivata a carvi in Germania era di circa 450 ettari nel 2002.

In Italia è presente nelle zone sub-alpine e nell’Appenino Centro-settentrionale.

5 – STORIA

Semi di cumino sono stati ritrovati in scavi di palafitte risalenti al 3000 a. C..

Gli Egizi (1500 a. C.) usavano i semi di carvi per tenere lontani gli spiriti cattivi dai loro morti.

In Grecia, Dioscoride, medico greco, lo prescriveva alle giovani donne per mantenere la pelle morbida e lucida.

Romani lo utilizzavano sia come medicamento sia come condimento al cibo.

Nel Medioevo era utilizzato come medicinale per aiutare la digestione e contro i dolori addominali e anche in cucina come aromatizzante dei cibi.

Il carvi è citato nell’Enrico IV di Shakespeare: nel secondo atto, Falstaff è invitato a consumare un pasto a base di semi di rene e cumino, che si suppone facilitino la digestione.

6 – TECNICA COLTURALE

Ambiente pedo-climatico

Il carvi si trova nei terreni freschi e permeabili, tipici dei prati montani e subalpini dell’Italia settentrionale, è spesso spontaneo ed infatti è comune tra gli 800 e i 2250 m s.l.m., mentre è più raro a 200-300 m di altitudine.

Preferisce terreni leggeri con buona disponibilità idrica, ma si adatta bene anche ai terreni argillosi di origine alluvionale. Predilige terreni neutri o leggermente basici.

È preferibile che il terreno sia ben esposto e soleggiato perché è una specie sensibile al gelo.

Scelta varietale

Grazie al lavoro di miglioramento genetico, sono state selezionate varietà caratterizzate da:

- una elevata produzione di frutti come:

- ‘Rekord’, ceca, caratterizzata da frutti, che rimangono ben saldati al peduncolo anche dopo la maturazione e che inoltre è dotata di una elevata resistenza al Fusarium; ‘Ekonom’, caratterizzata da frutti, che a maturità sono caduchi; ‘Sylvia’, danese; ‘Bleija’, olandese.

- un alto contenuto in olio essenziale come:

- ‘Kami’, danese; ‘Moravski’ e ‘Konczewicki’, polacche;

- una maturazione precoce come:

- ‘Mansholt’s karwijzaad’ e ‘Volhouden’, danesi.

Preparazione del terreno

La preparazione del terreno si effettua mediante aratura autunnale, seguita da lavorazioni di amminutamento del terreno primaverili, al fine di ottenere una struttura idonea ad ospitare i semi.

Impianto

Prima della semina i semi di carvi sono tenuti a bassa temperatura (3-4 °C) per alcune settimane per interrompere la dormienza.

La semina si esegue per semina diretta in primavera, nei mesi di marzo-aprile, su terreno ben preparato, ponendo la semente alla profondità di 1 – 2 cm, a file distanti 40 – 50 cm impiegando circa 8-10 kg/ha di semente, in modo da ottenere una densità intorno alle 50 piante per m2.

La densità non deve superare questo valore perché nelle coltivazioni troppo fitte le piante tendono ad avere una riduzione di fioritura dal 23 al 40% e i frutti prodotti hanno un contenuto in olio essenziale inferiore del 25-30% rispetto al normale.

La germinazione richiede da una a tre settimane.

La temperatura del suolo necessaria alla germinazione è di 7 – 9 °C.

Rotazioni

La coltivazione del carvi non dovrebbe ritornare sullo stesso appezzamento prima di 4 – 5 anni.

Concimazione

Sia nel primo che nel secondo anno si consigliano le seguenti dosi:

- in autunno: 50 – 60 kg/ha di N; 50 – 70 kg/ha di P2O5; 50 – 80 kg/ha di K2O;

- in primavera: 50 – 60 kg/ha di N; 100 – 120 kg/ha di P2O5; 80 – 100 kg/ha di K2O;

Irrigazione

Le precipitazioni richieste sono di 600-650 mm all’anno. Il maggior fabbisogno idrico si verifica ovviamente durante i mesi caldi.

Malerbe

Per il controllo delle malerbe, durante il ciclo colturale si devono eseguire nell’inter-fila almeno 2 o 3 lavorazioni meccaniche (sarchiature e/o zappettature).

Per un diserbo chimico, anche se non sono registrati in Italia, in letteratura sono riportati i seguenti principi attivi:

- al primo anno in pre-emergenza: prometrin (1 kg/ha), trifluralin + prometrin, (1 + 1 kg/ha), monolinuron (1,3 kg/ha) o linuron (1,2 kg/ha);

- al secondo anno, prima della ripresa vegetativa: linuron (1,2 kg/ha);

Malattie

Tra le avversità patologiche sono da segnalare:

- marciumi al colletto e alle radici delle giovani piantine da parte di funghi come Cercospora carvi et Luijk. e Fusarium oxysporium Schl. e da alcuni batteri del gen. Erwinia.

- danni sui fusti da parte di Depressaria nervosa e Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de By.

- danni sulle foglie da parte dell’Erysiphe umbelliferarum de By., agente del mal bianco.

- danni sui frutti da parte dei funghi Perisporiopsis melioloides (Berk. et Curt.) v. Arx., Protomyces macrosporus e Phoma anethi (Pers.) Sacc. e da parte dei batteri del gen. Pseudomonas e Xanthomonas.

Per evitare queste patologie è consigliabile effettuare la concia del seme.

Parassiti

Tra le avversità entomologiche si possono verificare danni da parte di larve di un calcidide (Bruchophagus gibbus Boh.), che si nutrono dell’endosperma del seme.

Inoltre, un nematode del gen. Tylenchorynchus, crea forti danni alle piante.

7 – RACCOLTA

Epoca di raccolta

La raccolta si esegue nel secondo anno, tra luglio ed agosto, quando le ombrelle sono di colore marrone-giallastro e i semi sono nello stadio di maturazione cerosa.

Tecnica di raccolta

Si sfalciano le piante intere con delicatezza per non perdere il seme, al mattino presto o nel tardo pomeriggio. Poi, dopo 5 – 6 giorni, quando le piante sono completamente secche, si procede alla trebbiatura per separare i semi.

Rese

La resa in frutti oscilla tra 0,8 e 2,0 t/ha, ma nel caso di varietà ad elevata resa si possono superare anche le 2,5 t/ha.

8 – TRATTAMENTI

Dai frutti di carvi si ottiene l’olio essenziale per distillazione in corrente di vapore. Esso è un liquido incolore, appena ottenuto, poi, durante la conservazione, a causa dell’ossidazione, diventa leggermente giallognolo.

Il contenuto dell’olio essenziale varia da 2 a 4%, ma può raggiungere anche il 7%. Esso è variabile a seconda delle varietà, in quelle da olio raggiungere valori compresi tra il 4-5%; nelle altre varietà il contenuto in olio oscilla intorno al 2,5%. I semi destinati all’industria liquoristica devono contenere almeno il 3,5% di olio.

9 – CONSERVAZIONE

Il seme ottenuto deve essere conservato in un luogo asciutto perché è piuttosto facile ad ammuffire.

I semi, se conservati bene, hanno la capacità di germinabilità per 2- 3 anni.

10 – FONTI BIBLIOGRAFICHE

- Catizone P., Marotti M., Toderi G., Tétény P., 1986. Coltivazione delle piante medicinali e aromatiche. Patron Editore, Bologna.

- Dachler M., Pelzman H., 1999. Arznei-und Gewürzpflanzen. Agrarverlag Wien.

- Hornok L., 1992. Cultivation and Processing of Medicinal Plants. John Wiley & Sons.

- Maghami P. 1979. Culture et cueillette des plantes médicinales. Hachette Paris Cedex.

- Pignatti S., 1982. Flora d’Italia. Edagricole, Bologna.

- wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Carum_carvi

Laura D’Andrea è primo ricercatore del CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria), in servizio presso il Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente (AA), sede di Bari. È laureata in Scienze agrarie presso l’Università degli Studi di Bari. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Agronomia Mediterranea. La sua attività di ricerca si basa sullo studio dei sistemi colturali.