Nikolaas Tinbergen (1907-1988) Premio Nobel Per la Medicina e Fisiologia nel 1973 in compartecipazione con Konrad Lorenz e Karl von Frisch

di Giuliano Russini

Nikolaas Tinbergen (per i suoi amici e colleghi Niko), fa parte di quei biologi che hanno influenzato intere generazioni di giovani in tutto il mondo, invogliandoli a iscriversi a Scienze Biologiche per diventare etologi o zoologi; il suo fascino lo esercitò per decine di anni sin dalla seconda metà del secolo scorso grazie alle decine di libri scientifici e divulgativi che pubblicò nel settore della zoologia comparata e dell’etologia, di cui ne fu uno dei massimi esponenti insieme ad altri biologi naturalisti come Konrad Lorenz, Karl von Frisch -con i quali condivise nel 1973 il premio Nobel per la Medicina e la fisiologia- che come citato nel giorno delle premiazione dal comitato scientifico di Stoccolma venne assegnato: ”…per i loro fondamentali e pionieristici studi sul comportamento comparato animale in Natura, che stanno avendo fondamentali ricadute in psichiatria e psicologia per la comprensione di quello umano…” (scientific committe, Nobel Prize 1973).

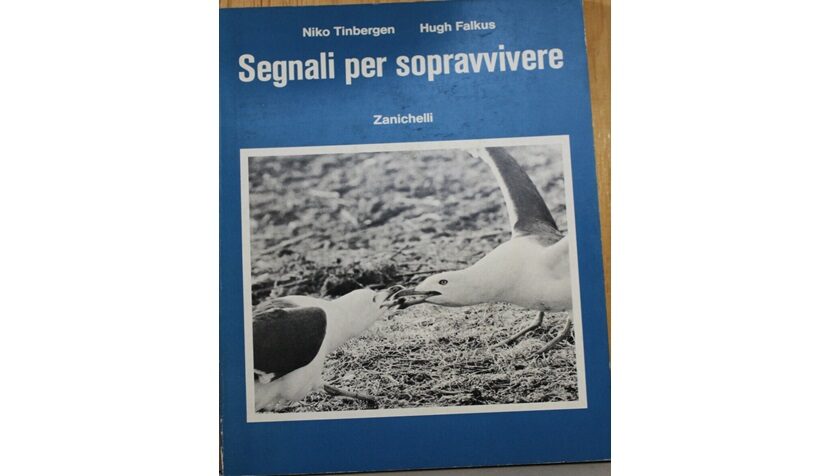

Tra le sue opere più famose, ci sono libri come “Lo studio dell’Istinto, del 1951”, “Il comportamento sociale degli animali, del 1968” e “Segnali per sopravvivere, del 1976” questo ultimo fu anche oggetto di un documentario di grande valore scientifico.

Niko Tinbergen nacque in Olanda nel 1907 ebbe cinque fratelli, uno dei quali vinse il premio Nobel per l’Economia, Jan Tinbergen.

Sin da piccolo, come spesso accade nella vita di questi grandi biologi, mostrò un fortissimo interesse per la biologia, interessandosi di animali (insetti, pesci, rettili, uccelli) e piante, da adolescente costruì una serra nella quale coltivava decine di specie diverse di piante fiorifere, alcune aventi una origine geografica di paesi dell’estremo Oriente, ottenute da semi, rizomi e bulbi che acquistava da appositi vivai.

Entrò all’Università di Leida dove studiò biologia sotto il biologo Jan Verwey, che lo indirizzò allo studio del comportamento animale.

I suoi studi sul comportamento animale furono subito brillanti, ma soprattutto caratterizzati dal fatto che sapeva risolvere problemi e dare risposte a questioni riguardanti la biologia del comportamento animale, con esperimenti semplici; appena laureato in biologia, gli fu assegnato il compito di capire se il pesce gatto fosse, come gli zoologi e gli ittiologi di allora (erano gli anni ’30 del 900) credevano, sordo.

Niko T. progettò un esperimento molto semplice per risolvere il problema, associò l’atto di lasciare cadere dei frammenti di carne -quando il pesce era lontano e non poteva vedere- (il pesce gatto nero (Ameiurus melas) è una specie carnivora)) nell’acqua dell’acquario ove era presente, con il suono di poche note di un flauto, il tutto senza che il pesce lo vedesse perché nascosto, il pesce si avvicinava alla superficie per mangiare la carne; dopo alcune sessioni (in gergo tecnico dette di abituazione), suonò semplicemente il flauto, ma non somministrò la carne e il pesce si avvicinò comunque al pelo dell’acqua intento a mangiare la carne che non trovò.

Tale esperimento dimostrò che non l’odore, non la vista, avevano permesso tale associazione, ma il suono del flauto percepito dal pesce associato alla somministrazione di carne, dimostrando che il pesce gatto non è sordo ma ci sente benissimo.

Foto-1: Uno dei celebri libri di Niko Tinbergen

Divenne poi allievo di Konrad Lorenz e passò un anno di lavoro e ricerca negli USA; allo scoppio delle Seconda Guerra Mondiale, venne imprigionato per due anni in un campo di concentramento, da cui riuscì a salvarsi.

Dopo la fine della seconda Guerra Mondiale passò un altro anno negli USA, per poi stabilirsi definitivamente in Inghilterra diventando professore di Zoologia Comparata e di Etologia alla Oxford University.

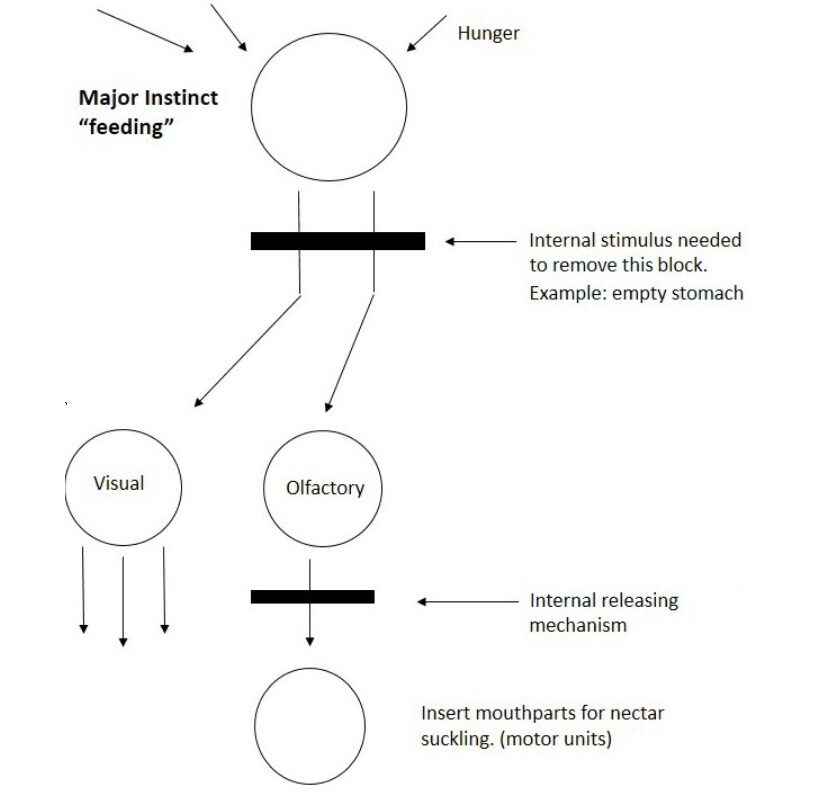

Qui, Tinbergen, fece le sue principali scoperte, sull’”Istinto animale”, sulla “Vita sociale degli animali”, sullo “Scatenamento dei Meccanismi Innati” famoso in inglese come “Innate Releasing Mechanism” e sulla “Teoria Motivazionale” che gli valsero il premio Nobel per la Medicina e Fisiologia nel 1973.

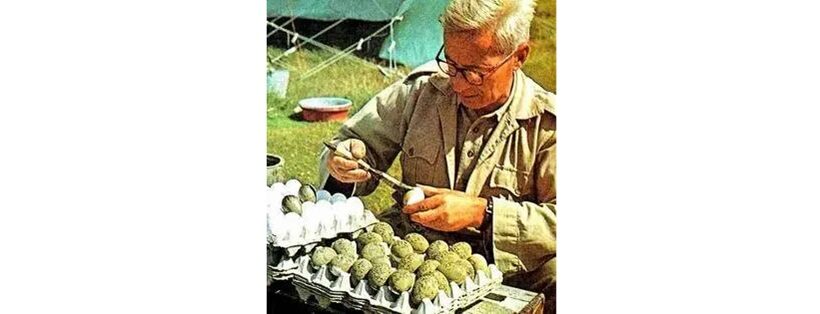

Foto-2: N. Tinbergen, mentre sta preparando su campo uno dei suoi esperimenti con specie di uccelli afferenti alla famiglia dei Laridae (gabbiani)

Foto-3: Modello funzionale proposto da Tinbergen al Congresso Internazionale di “Zoologia ed Etologia Comparata” del 1967 negli USA, sulla sua Teoria dello “Scatenamento dei Meccanismi Innati”.

Fino ad esso per sommi capi, ho descritto il Tinbergen più noto.

Pochi sanno però che il biologo etologo olandese, verso la fine della sua carriera, si interessò allo studio dei “bambini autistici”.

Questo interesse nacque in N.Tinbergen poiché da biologo non poteva ignorare la sofferenza umana, correlando le sue conoscenze nel tentativo di alleviarle e nello specifico da etologo, di cercare di utilizzare le sue conoscenze accumulate in quasi cinquanta anni di ricerca e lavoro su campo con tante specie animali differenti, per cercare di alleviare un male, che purtroppo fa muovere nel buio e nella solitudine, i cuccioli afferenti alla specie umana “Homo sapiens” appunto l’autismo.

La moglie di Tinbergen, Elisabeth, era una psicologa clinica che studiava i bambini autistici da anni, ma era molto scoraggiata nel vedere che le terapie psicologiche, occupazionali e logopediche applicate fino a quel momento (seconda metà degli anni ’70, inizio degli anni ’80 del ‘900) da tutti gli psichiatri, psicologi clinici, terapisti occupazionali, logopedisti e altri operatori socio sanitari, non davano in alta percentuale i risultati sperati, per quanto riguarda la componente ludica, sociale e verbale in questi bambini.

N.Tinbergen, si avvicinò allo studio di questi bambini sfortunati con l’approccio del biologo etologo e l’esperienza di chi aveva studiato nei minimi dettagli, movimenti e comportamenti durante tutti i loro processi maturativi, nei cuccioli (prole) animali afferenti a decine di specie di vertebrati differenti (pesci, uccelli, mammiferi, compresi i primati).

In particolare i suoi studi passati, che lo portarono a definire il concetto dei “Meccanismi Scatenanti Innati” negli animali dagli invertebrati (insetti), vertebrati (pesci, uccelli e mammiferi), quei meccanismi che per un determinato segnale ambientale (colore dei fiori, cambio di temperatura ambientale e sostanze ormonali disperse nell’ambiente con urine e feci, o ghiandole esterne), innescano fenomeni di ricerca del cibo, accoppiamento sessuale, lotta, fino ad elaborare la “Teoria Motivazionale” secondo la quale sempre per stimoli ambientali i cuccioli (o prole) vengono motivati all’attenzione e a imparare dai genitori, vedi il volo negli uccelli ad esempio, o a catturare prede per nutrirsi imparando le tecniche di caccia, vedi leoni e felini in generale, o i rapaci, lo portarono ad elaborare una Teoria molto audace sulle possibili cause (e quindi a proporre modelli terapeutici) dell’autismo nei bambini, la Teoria del fenomeno “PSICOGENO” nel bambino autistico, secondo cui danni emozionali a pochi mesi di vita post natale (dagli 0 ai 3-4 mesi di vita) nel bambino, sono la causa scatenante l’autismo e la cura può avvenire con protocolli gestuali ma non verbali, o meglio, parte della cura.

L’autismo infantile è considerato fino a oggi una delle malattie più enigmatiche e intrattabili che ci siano: diffusissimo è infatti il luogo comune che sia pressoché impossibile vincere la resistenza che tutti i bambini autistici oppongono inizialmente a ogni tentativo di entrare in contatto con loro. Niko Tinbergen propose quindi in base all’esperienza clinica della moglie Elisabeth, una via nuova e audace cambiando paradigma, ovvero introducendo il metodo dell’Etologia comparata (un po’ come quando nacque l’Etologia come manifesto scientifico, ove la Natura e gli habitat dove vivono gli animali, sono il laboratorio dove studiarli, senza intrappolarli in gabbie): osservare con attenzione minuziosa e prolungata ogni singolo aspetto del comportamento di questi bambini, per poi elaborare una terapia dell’autismo che si basi su alcuni princìpi dell’etologia comparata. Secondo N.Tinbergen, sostenitore insieme alla moglie dell’origine psicogena dell’autismo, il danno emozionale che il bambino autistico ha subìto nei primissimi mesi di vita (ad esempio per un rapporto anaffettivo della madre per problemi psicologici e psichiatrici, o per droga e alcolismo, o per la perdita della madre in questa fascia di età), può essere riparato soltanto con interventi terapeutici diversificati, ma fondati sul gesto o comunque sull’espressione non verbale; il tocco, la gestualità, l’abbraccio, il contatto corpo-corpo, mirano a restaurare, attraverso una vera e propria simulazione non priva di momenti altamente drammatici, il rapporto affettivo che, in condizioni normali e Naturali, si instaura fra “la madre e il suo bambino in fasce”.

Solo dopo che sarà stato ristabilito questo equilibrio emotivo fondamentale e primigenio, si potrà iniziare l’apprendimento delle abilità manuali, fisiche e delle prestazioni di tipo ludico, linguistico-verbale e sociale nel bambino, su cui si incentrano le terapie correnti dell’autismo, con risultati assai sconsolanti se mancanti appunto, di quel passaggio primordiale “indispensabile” che è il recupero tramite contatto fisico, gestuale e non verbale, del rapporto madre-figlio, che N.Tinbergen propose.

Da questi studi Niko Tinbergen e la moglie Elisabeth produssero un libro sensazionale nel 1984, che è la prova più innovativa e autorevole finora esistente nel campo dell’etologia umana.

Immensa è la ricchezza di osservazioni etologiche comparate che N.Tinbergen utilizzò e insieme a esse i coniugi Tinbergen tentarono di proporre una teoria e un protocollo pratico che possa aiutare chi si muove nell’oscurità, individuando una terapia per una delle malattie più penose che conosciamo.

Preziosi furono anche i consigli pratici che i Tinbergen esposero per chiunque, genitori ed educatori, abbia a che fare con bambini autistici.

Bibliografia:

- Function and Evolution in Behaviour: Essays in Honour of Professor Niko Tinbergen, 1976

- Bambini Autistici, Niko Tinbergen, Elisabeth A. Tinbergern, 1984

Giuliano Russini è laureato in Scienze Biologiche indirizzo Botanica applicata, perfezionamento in botanica ambientale e Fitopatologia, igiene e ecologia urbana.