di Gennaro Pisciotta

Pomodoro Corbarino

Pomodoro Corbarino e legami con il territorio

II pomodoro (Solanum lycopersicom, Famiglia Solanaceae) arrivò in Europa dal Messico tramite i semi che, portati da coloni e missionari, giunsero in Spagna nel 1532, la prima attestazione in spagnolo della parola tomate. Nell’anno 1596 giunge in Italia e, dopo una ventina di anni, al Meridione, ove trovò le condizioni climatiche favorevoli, dove si ha il viraggio del suo colore dall’originario e caratteristico oro, che diede appunto il nome alla pianta, all’arancione-rosso, con bacche più grandi, che invogliarono i poverissimi contadini ed il popolo a consumarli. E bene fecero: crudi o cotti, in salsa o fritti nell’olio, nelle minestre e nelle zuppe, i meridionali incominciarono ad assaporare il pomodoro quasi un secolo prima di tutti gli altri Europei, grazie a selezioni e innesti successivi.

La patria adottiva del pomodoro fu la Campania: storicamente è sempre stata tra le aree dove la coltivazione di questa solanacea annuale si diffuse, costituendo un importante habitat di produzioni tipiche autoctone di alto valore di qualità, si sono plasmati geneticamente negli anni per ibridazioni spontanee e/o mutazioni e successive selezioni operate, spontanee o mediate dai coltivatori.

Nell’area di influenza genetica di tale azione combinata antro-ecologica in un determinato habitat, rientra l’Ecotipo Corbarino, coltivato nella zona a cavallo tra la provincia di Napoli e Salerno, nei Comuni ricadenti, quasi del tutto, nella perimetrazione territoriale del Parco Regionale dei Monti Lattari.

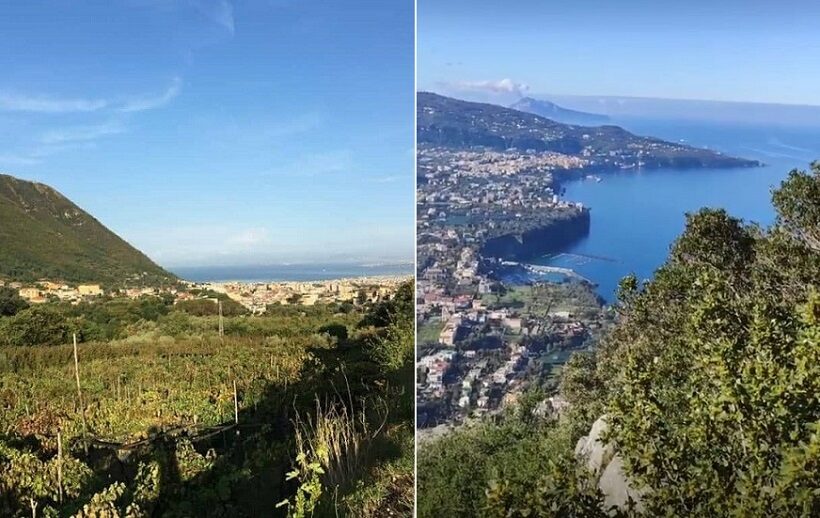

Questa solanacea viene prodotta sui fianchi delle colline e\o dei terrazzamenti, su piccole superficie, che sarebbe meglio chiamare “fazzoletti di terra” da imprese familiari; infatti il suo habitat agroecologico è quella delle pendici dei monti Lattari, sia sul versante costiero (Costiera amalfitana, Penisola sorrentina) sia sul versante interno (confine sud della valle del Sarno). La genesi del suo nome è legata al Comune di Corbara, che venne citato per la prima volta, con il nome di “Corvara” o “Corbaru” nel novembre del 1010 in un atto del Codex diplomaticus Cavensis (Varone, Assetto e toponomastica di Nuceria in età longobarda).

Da quanto detto è stretto il legame col territorio, con la sua storia, la sua cultura che compongono, come un puzzle, l’eccellenza di un prodotto tipico e di nicchia.

Nell’ambito del gruppo “Ecotipo Corbarino”, che prende il nome dal Comune di Corbara, sono inclusi fenotipi simili di diversa provenienza di area geografica, ma geneticamente identici, tra cui ricordiamo “Cruarese” (Corbarese, di Corbara), “Nocerese” (di Nocera), “Marzanese” (di S. Marzano), “Tondino”, “Corto” ecc., e testimoniano l’antico legame con il territorio e le tradizionalità della gestione colturale del Corbarino.

Vista l’estrema frammentarietà degli appezzamenti coltivati, che sono di piccole superficie (cosiddetti fazzoletti di terra), da imprese familiari, di conseguenza risulta molto difficile perimetrare un’areale di coltivazione ben definito.

La minima superficie media presenta un quadro complessivo con un esteso fenomeno di frammentazione e polverizzazione aziendale, sul totale del numero delle aziende si ha che 80 su 100 sono a conduzione diretta e familiare con piccole estensioni, come abbiamo detto dei veri e propri “fazzoletti” di terra”.

Da rilevazioni svolte sui luoghi de quo e contatti con aziende coltivatrici della zona, sono giunto alla contezza dell’ipotesi che i comuni dove si hanno produzioni dello “Ecotipo Corbarino”, proveniente da semente:

- autoprodotta dagli agricoltori;

- che fa parte del germoplasma della Banca Dati del Crea, creata grazie al progetto P.S.R. 2014-2020 – Tipologia 10.2.1 – Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità della Regione Campania (Progetto A.B.C. Agrobiodiversità Campana)

- dell’Elenco Regionale dei Coltivatori Custodi (istituito con D.R.R. del n. 8 del 29\07\2017)

è limitato ai comuni di Corbara, Pimonte, Gragnano, Lettere, Agerola. Negli altri comuni elencati nella P.A.T. si coltivano sementi selezionate ibride, con caratteristiche diverse dallo “Ecotipo Corbarino”, con produzioni che nel primo caso sono di ~ Kg.1\pianta e nel secondo caso di kg.2-3\pianta.

Pomodoro Corbarino disposto a file con irrigazione a goccia

Descrizione della situazione normo-legislativa

Il Pomodoro Corbarino è un prodotto di nicchia che è stato inserito nell’elenco dei P.A.T (Produzioni Agroalimentari Tipiche) della Regione Campania.

I P.A.T ( Prodotti Agroalimentari Tradizionali) sono prodotti inclusi in un apposito elenco, istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (M.I.P.A.A.F.) con la collaborazione delle Regioni, a norma del Dlgs. 173/98 che all’art.8 recita “Per l’individuazione dei “prodotti tradizionali”, le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d’intesa con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l’elenco dei “prodotti tradizionali”.

L’aggiornamento e la pubblicazione annuale dell’elenco sono a cura del Ministero che ha anche il compito di promuoverne la conoscenza a livello nazionale e all’estero. Nel 2019 in Italia sono presenti 5.128 prodotti PAT, e la regione che detiene il maggior numero di PAT è la Campania, con 531 specialità registrate.

Il Mipaaf ha deciso di puntare nettamente su settori di nicchia, valorizzando i prodotti tradizionali in cui prodotti agricoli o dell’allevamento venivano lavorati secondo antiche ricette, con il seguente requisito:

“…ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni”

Nella Regione Campania (D.G.R.n.570\2016) la richiesta di inserimento di nuove tipologie di prodotto tradizionale o l’aggiornamento e/o l’approfondimento delle schede dei prodotti già presenti, va inoltrata alla Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali – UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricoloIl Mipaaf ha delegato tali compiti alle regioni, mantenendo però un ruolo di controllo e quello della tenuta ufficiale dell’elenco nazionale delle PAT. e la suddivisione per regioni e province autonome e per la categoria merceologica (prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di carne, prodotti ortofrutticoli e cereali, prodotti da forno e dolciari, bevande alcoliche, distillati).

La domanda per l’inserimento e/o modifica di PAT nell’elenco regionale può essere presentata da privati cittadini o da rappresentanti legali di Enti pubblici o privati, titolare/rappresentante legale di ditte individuali o società o consorzi registrati utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile

Nel modello l’identificazione del prodotto avviene attraverso informazioni relative a:

descrizione del prodotto

- dettagliata descrizione delle metodiche di lavorazione

- dettagliata descrizione di strumenti ed attrezzature e locali utilizzati per la produzione/stagionatura produzione in atto

- osservazioni sulla tradizionalità, omogeneità della diffusione e protrazione del tempo del processo produttivo

- ulteriori informazioni (fonti bibliografiche, documenti storici, citazioni in letteratura, etc.).

Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione che attesti la presenza del prodotto sul territorio da almeno 25 anni.

Per consentire l’aggiornamento annuale dell’elenco nazionale dei PAT, le domande dovranno pervenire entro il 28 febbraio di ogni anno.

Descrizione dell’areale di coltivazione secondo il Disciplinare della PAT

In questo paragrafo si descriveranno, dell’areale di produzione dell’Ecotipo Corbarino, le interazioni tra caratteri fisici e biologici dell’ambiente, che creano le caratteristiche distintive per questo prodotto che ha origine in quest’area con specificità di suolo, di clima, di paesaggio e di biodiversità. Potremmo sintetizzare il tutto nel termine l’agroecologia di questa solanacea.

Il territorio interessato alla produzione

– Provincia di Napoli: Poggiomarino, Striano, Pompei, Lettere, Gragnano, Pimonte, Agerola, S. Antonio Abate, S. Maria La Carità, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Sorrento, Massa Lubrense

–Provincia di Salerno: Corbara, S. Egidio del Monte Albino, Angri, Scafati, Pagani, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte, Castel S. Giorgio, Mercato S. Severino, Sarno, Siano, Baronissi, Fisciano, Furore, Ravello, Scala, Amalfi, Maiori, Tramonti, Cava dei Tirreni, Bracigliano

– Provincia di Avellino: Montoro Inferiore e Montoro Superiore

Immagine tratta da Google Heart dei Comuni della Zona di Produzione della P.A.T. “Corbarino”

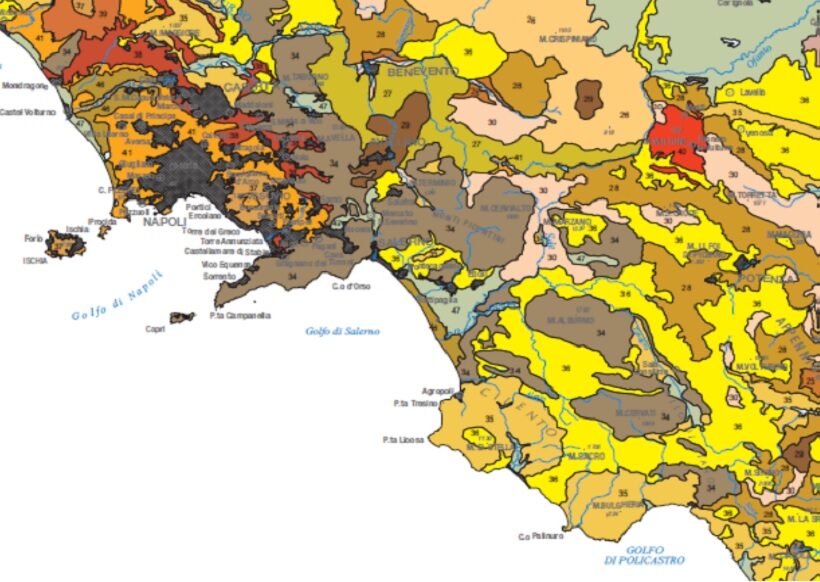

I comuni della Provincia di Napoli dal punto di vista pedogenetico rientrano nel sistema dei suoli dei rilievi calcarei con coperture piroclastiche comprendente le aree montuose dei Monti Lattari della Penisola Sorrentina, di eccezionale valenza ambientale e paesaggistica caratterizzati da ecosistemi agrari di elevata produttività. Nel suo insieme questo sistema comprende suoli con elevato grado di differenziazione sotto copertura vegetale formati da coltri piroclastiche che ricoprono la roccia calcarea. Dal punto di vista della tassonomia pedologica appartengono all’Ordine degli Andisoil (dal giapponese “an do”, cioè suolo nero); si tratta di suoli non rinnovabili e le perdite di suolo per erosione comportano pertanto una degradazione irreversibile della fertilità dell’ecosistema, ne consegue la necessità di una razionale gestione di questi ecosistemi, conciliando l’utilizzo produttivo con gli aspetti ambientali e paesaggistici, come la creazione di terrazzamenti e ciglionamenti.

Carta dei Suoli (Fonte Centro Nazionale di Cartografia Pedologica – Estratta da Carta Pedologica Suoli Italia 1:100.000 – 2012)

Le sistemazioni agrarie tradizionali svolgono con efficacia il compito di preservare il i suoli dall’erosione idrica diffusa ed accelerata, diviene in tal modo possibile attuare ordinamenti produttivi con agrumi, olivo consociate ad ortive, possiamo senza tema di smentita di “agricoltura eroica”. Questo modello d’uso del territorio è di inestimabile importanza paesaggistica e conservativa, sta promuovendo programmi di valorizzazione e tipizzazione delle pregiate produzioni locali, come il pomodoro Corbarino.

Geologicamente sono presenti rocce calcaree formatisi per schiacciamento durante il Miocene ed il Quaternario (ultimi 2 milioni di anni). Infatti sì notano il posizionamento delle stesse sui versanti verticali della costiera amalfitana, dove cronologicamente la stratigrafia mostra i vari depositi: alla base le dolomie (N.d.R. roccia sedimentaria composta da dolomite e, in quantità minore, da calcite) mentre nelle alla sommità dominano i calcari. Si ha un alto grado di fessurazione che rende queste rocce calcare molto permeabili, facilitando i fenomeni carsici (si intendono di solito i processi idrologici e morfologici che si svolgono nelle rocce calcaree), infatti che nel versante a sud abbondano le grotte, conseguenze degli stessi.

Veduta della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari

Dal punto di vista agrometeorologico vi è varietà geomorfologica e di quota di questi monti che crea condizioni microclimatiche, la presenza del mare assicura che non vi siano grandi sbalzi di temperatura e la montagna inverni piovosi: le medie annue registrano valori intorno ai 1000 -1500 (N.d.R. Vi è da dire che il Servizio Agrometeorologico della Regione Campania in tale territorio non ha una stazione metereologica).

Le precipitazioni si concentrano in circa un terzo dell’anno, le piogge estive sono rarissime.

Le temperature medie annue sono comprese tra i 16 – 20°C a livello del mare e scendono fino ad 8\12 alle alte quote.

Nell’areale della P.A.T. Corbarino della Provincia di Salerno sono inclusi moltissimi comuni, ma la produzione dell’Ecotipo Corbarino prodotto con semente non ibridata, è circoscritta al Comune di Corbara ed altre piccole enclave circostanti, di conseguenza si farà riferimento in particolare alla descrizione di questo terroir.

Volendo fare una panoramica a 360° possiamo dire che alla fine dell’era geologica pliocenica, circa un milione e mezzo di anni fa, la Costa Amalfitana configurazione geomorfologica che si prolunga in direzione ovest-nord-ovest, che divide la piana alluvionale dell’agro sarnese a settentrione dal tratto costiero dei fiumi Irno e Sarno a meridione.

La morfologia è caratterizzata dalla presenza di accidentati rilievi montagnosi (con la vetta più alta del Monte Faito, circa1.270 m slm) di natura calcarea che vengono attenuati suoli argillosi, ma che sono soggetti a fenomeni erosivi (ricordiamo la recentissima frana della strada della costiera amalfitana) con l’avvicendamento di profonde forre incastonate e attraversate da torrenti. Quanto detto spiega la fragilità dal punto di vista idrogeologico e l’importanza dell’attività agricola al fine di preservare il territorio dai dissesti.

L’abbassamento del limite delle nevi persistenti a quota inferiori ai 1.500 metri doveva inoltre provocare in tutta la penisola fenomeni di vero glacialismo con abbondante caduta di neve che difficilmente riusciva a sciogliersi durante le stagioni più calde. Queste vicende climatiche sono testimoniate dalla presenza di conglomerati, di brecce calcaree e di depositi morenici come quelli attualmente si trovano sulle cime più alte delle Alpi.

Il clima è mediterraneo temperato con forti escursioni termiche periodi estivi caldi e freddi inverni.

Restringendo la descrizione al comprensorio comunale di Corbara, ed altre piccole enclave circostanti per i motivi già menzionati, che è ubicato lungo il versante settentrionale di Monte Cerreto è parte integrante della dorsale carbonatica dei Monti Lattari, allungato trasversalmente rispetto alla Catena Appenninica, costituita da una sequenza di calcari dolomitici di era mesozoica con sedimenti carbonatici assurgenti essenzialmente costituiti da calcari dolomitici e calcari, a luoghi brecciati e ben stratificati, con alternanza di dolomie cristalline. Tali sedimenti sono localmente ricoperti da depositi recenti continentali (detritici e piroclastici).

L’Ecotipo Corbarino fa parte del grande contenitore di produzioni tipiche autoctone della Regione Campania costituitesi negli anni per ibridazioni spontanee e/o mutazioni e successive selezioni operate dagli stessi agricoltori. Infatti in un’area molto circoscritta si possono identificare parecchie colture tipiche, frutto delle interazioni, spontanee o mediate, uomo‐ambiente tra cui il pomodorino di Corbara o Corbarino, che prende il nome omonimo comune.

Dal punto di vista della botanica sistematica la sua classificazione è la seguente:

Famiglia: Solonaceae

Specie: Solanum lycopersicum

Sinonimo: Lycopersicon esculentum Mill.

e l’attuale Ecotipo Corbarino, come già si è detto ma, repetita iuvant, nell’introduzione da rilevazioni svolte sui luoghi de quo e contatti con aziende coltivatrici della zona, sono giunto alla contezza dell’ipotesi che i Comuni dove si hanno produzioni dello “Ecotipo Corbarino” proveniente da semente:

- autoprodotta dagli agricoltori;

- che fa parte del germoplasma della Banca Dati del Crea, creata grazie al progetto P.S.R. 2014-2020 – Tipologia 10.2.1 – Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità della Regione Campania (Progetto A.B.C. Agrobiodiversità Campana)

- dell’Elenco Regionale dei Coltivatori Custodi (istituito con D.R.R. del n. 8 del 29\07\2017)

è limitato ai comuni di Corbara, Pimonte, Gragnano, Lettere, Agerola. Negli altri comuni elencati nella P.A.T. si coltivano sementi selezionate ibride, con caratteristiche diverse dallo “Ecotipo Corbarino”, con produzioni che nel primo caso sono di ~ Kg.1\pianta e nel secondo caso di kg.2-3\pianta.

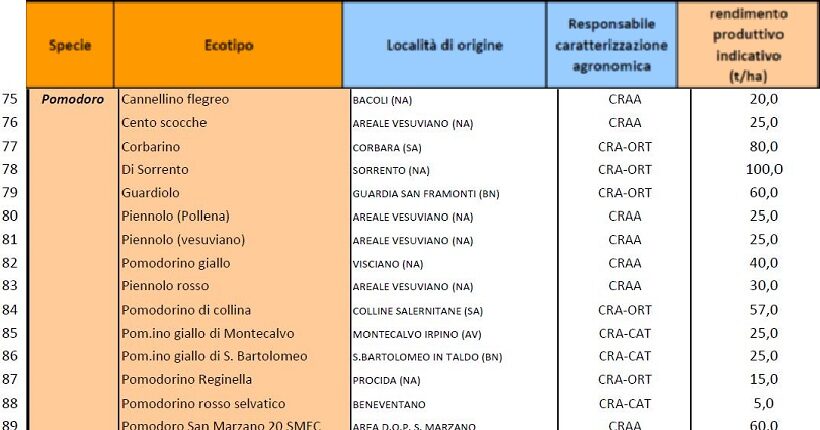

Il Corbarino fa parte della registro del germoplasma della “Banca Geni – Salve/Agrigenet” realizzata nell’ambito P.S.R. 2014-2020, che ha avuto come obiettivi l’implementare, nel sistema regionale per la salvaguardia delle risorse genetiche previsto dal Regolamento regionale n. 6/2012, i risultati in tema di recupero e caratterizzazione delle risorse genetiche vegetali (RGV) a rischio di estinzione già ottenuti nel precedente ciclo di programmazione comunitaria e di proseguire le stesse attività su altre RGV autoctone, non solo a rischio di estinzione; ed anche favorire, attraverso azioni di accompagnamento, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle RGV campane.

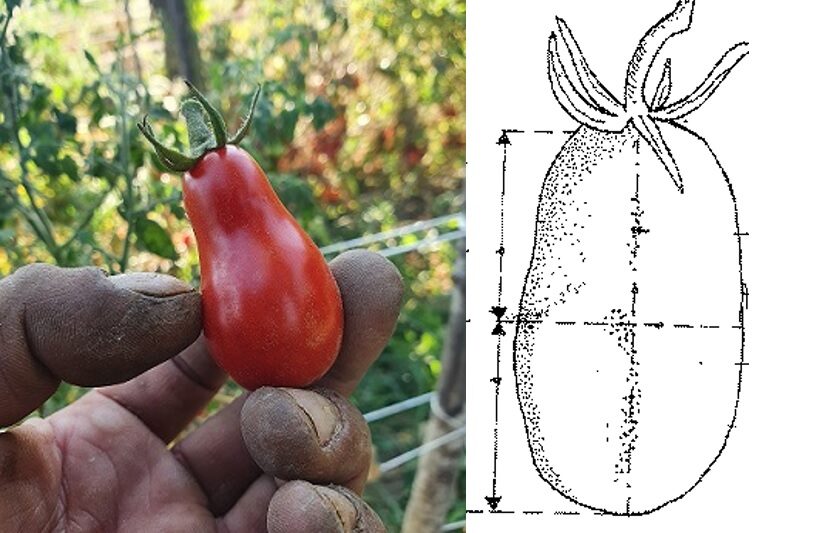

Le caratteristiche del Corbarino come prodotto merceologico allo stato fresco sono:

- pezzatura media: 67-50 frutti/kg, ossia il peso della bacca compreso tra i 15 e i 20 gr; forma prevalentemente allungata (con rapporto tra gli assi non inferiore a 1,5) tendente al piriforme, con apice, quando è presente, mucronato più o meno evidente.

- Inoltre, per il prodotto destinato alla trasformazione il prodotto fresco deve avere le seguenti caratteristiche minime:

- colore della polpa rosso intenso (colore Hunter a/b superiore a 2)

- elevato grado rifrattometrico (> a 6 % °Brix)[1]

- elevato tenore zuccherino (> 3.5 g %)[2]

- bassa acidità (non > a 0.4 g %)

Banca del germoplasma SALVE / AGRIGENET – Elenco principale ecotipi

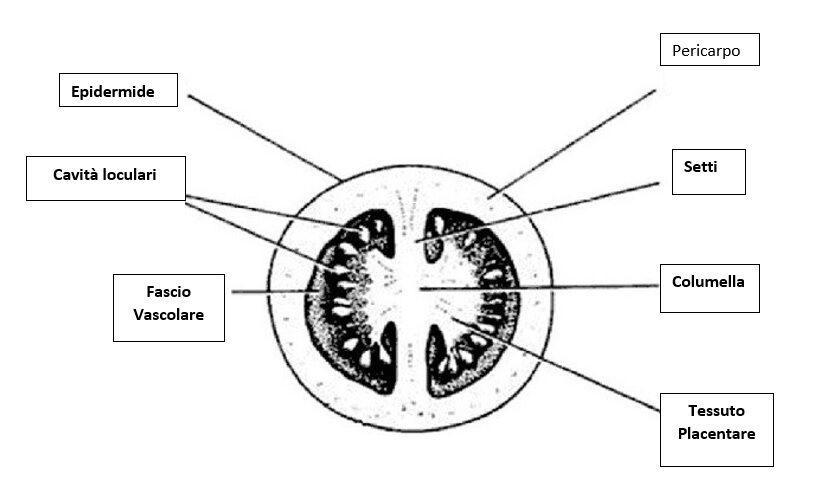

Il “Pomodorino Corbarino” è una pianta erbacea, ad accrescimento indeterminato e da bacche piccole dallo spiccato sapore agro‐dolce; la parte edule è costituita dal frutto che è una bacca con: epicarpo liscio e sottile, mesocarpo carnoso ricco di succo, di sapore dolce acidulo caratteristico, endocarpo suddiviso in due logge contenenti tessuto e succo placentare nel quale sono immersi i semi, i quali sono numerosi, piccoli ovoidali‐schiacciati, ruvidi per la peluria, di colore gialliccio (vedi figura).

Dal punto di vista nutrizionale contiene soprattutto acqua (circa il 94% del suo peso) e ha un basso contenuto calorico (19kcal/100g), è fornito principalmente dai carboidrati, in particolare per 100g di prodotto ne sono presenti quasi 4g. Il contenuto di fibra è modesto, circa 1g.

È ricco di minerali e vitamine (sia idrosolubili che liposolubili), come la vitamina C (21 mg) e K, di fosforo, selenio (2,3o μg) e potassio (280mg). Contiene anche fibre, circa 1g ogni 100g di prodotto. Il pomodoro contiene anche licopene, una molecola con azione anti-ossidante. Nella parte liquido-gelatinosa che racchiude i semi, sono presenti diversi acidi organici che contribuiscono a conferire il sapore (principalmente acido citrico, malico e

Il pomodoro è ricco di molecole con azione anti-ossidante, in particolare modo Il licopene, un carotenoide responsabile del coloro rosso del pomodoro. La temperatura di coltivazione e il momento della raccolta influenzano la quantità contenuta, il licopene è responsabile del coloro rosso del pomodoro. Esercita un’azione anti-ossidante proteggendo le cellule dai danni indotti dai radicali liberi. Protegge non solo le cellule (in particolare modo di alcuni organi, come rene e surreni), ma anche le LDH (il famoso colesterolo “cattivo”). Il fusto è eretto nella fase giovanile e poi decombente, può raggiungere l’altezza di oltre due metri, con numerose ramificazioni laterali inserite per la maggior parte alla base, di conseguenza viene coltivato con sostegni.

Piante di Corbarino all’inizio del post-trapianto con tutori e irrigazione a goccia

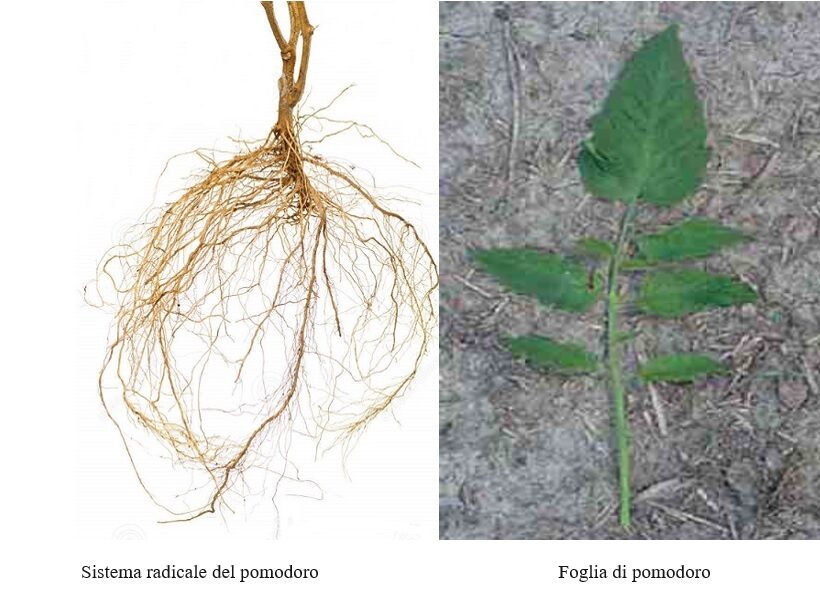

La radice è fittonante, ma con un’ampia rete di radici laterali più o meno superficiali; la maggior parte delle radici è situata nei primi 30 cm di terreno.

(Fonte https://www.cookingcongress.com/il-pomodorino-di-corbara-un-prezioso-rubino/)

Le foglie sono picciolate, pennatosette a lembo inciso non molto grandi, sono alterne, lunghe circa 20 cm, con foglioline semplici piccole, disuguali e molto marginate

Le infiorescenze, variabili a seconda delle condizioni di crescita, sono a grappolo ed inserite sugli internodi. La fioritura è caratterizzata da scalarità, la formazione delle infiorescenze avviene in tempi diversi e su internodi successivi; di conseguenza, anche la maturazione delle bacche avviene scalarmente, in un intervallo di tempo abbastanza lungo (dagli inizi di agosto a inizio ottobre), anche in funzione delle caratteristiche qualitative.

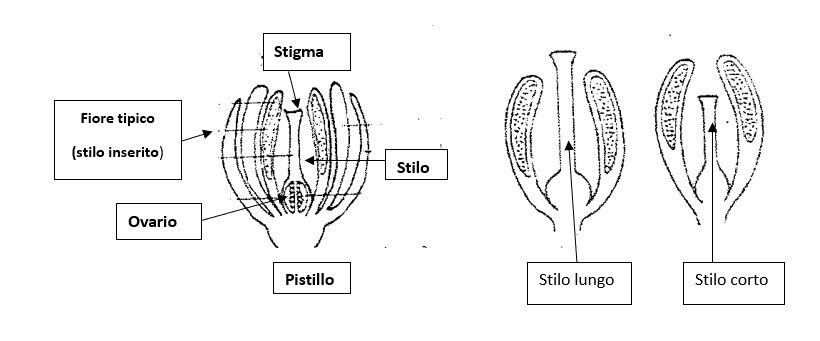

I fiori sono portati da peduncoli articolati, con calice persistente, corolla gialla rotata, stami brevi con antere biloculari, il pistillo è costituito da un ovario supero. Il pomodorino era caratterizzato dalla mancanza del carattere jointless (distacco facile del frutto dal peduncolo), tale negatività è stato in parte migliorata nel tempo. La forma della bacca è prevalentemente allungata (con rapporto tra gli assi non inferiore a 1,5) tendente al piriforme, con apice, quando è presente, mucronato più o meno evidente.

Tecnica di coltivazione

La preparazione del suolo, per l’impianto delle piantine attraverso la solcatura, è eseguita contemporaneamente all’operazione di fresatura con mezzi meccanici di piccole dimensioni poiché la geomorfologia del territorio è fatta sui fianchi delle colline o dei terrazzamenti e piccole superficie; il trapianto delle piantine va da inizio fine marzo\aprile alla prima decade di maggio per tesaurizzare le piogge primaverili che al fine radicamento delle piantine con successivo sviluppo senza stress idrici.

Le piantine di Corbarino sane sono provenienti da semente:

- autoprodotta dagli agricoltori;

- che fa parte del germoplasma della Banca Dati del Crea, creata grazie al progetto P.S.R. 2014-2020 – Tipologia 10.2.1 – Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità della Regione Campania (Progetto A.B.C. Agrobiodiversià Campana)

- dell’Elenco Regionale dei Coltivatori Custodi (istituito con D.R.R. del n. 8 del 29\07\2017)

- da vivai iscritti al Registro dei Produttori corredate dal certificato fitosanitario ai sensi della normativa vigente (vedi art.4 – lettera a) del Disciplinare della De.C.O. del Pomodorino di Agerola).

Il trapianto viene effettuato quando le piantine hanno raggiunto una altezza di circa 15 cm, in corrispondenza della 4a‐5a foglia con sesto di impianto di cm. 30 sulla fila e a distanza compresa tra 110‐130 cm tra le file, nelle ore fresche pomeridiane con cadenza giornaliera conseguenziale, poiché le temperature meno calde della notte evitano l’avvizzimento delle piantine riducendo il numero di fallanze.

L’Ecotipo Corbarino ha sviluppo indeterminato e richiede il sostegno di tutori in legno alti 2‐3 mt, posti lungo la fila a mt. 1,5 mt, tra due piante, collegati con fili di ferro allo scopo di sostenere il fusto decombente, che è alto anche due metri con ramificazioni laterali.

I tutori vengono sistemati una ventina di giorni dopo l’operazione di trapianto con vanghe a cartocci fino alla profondità di una quarantina di cm, poiché dovranno sostenere la vegetazione e i frutti, successivamente, con lo sviluppo della pianta, si pongono due-quattro ordini di coppie di fili zincati, o altro materiale adatto allo scopo, a circa 40 cm tra gli stessi.

Pomodoro Corbarino a fusto indeterminato con tutori e fili

Cure colturali

- Concimazione eseguita nel periodo autunnale con letame maturo o con preferibilmente ovicaprino più ricco in P2O5 e K2O, l’uso di concimi chimici non è vietato.

- Interventi irrigui: si utilizzano sono quelli di soccorso con sistemi a goccia per evitare un basso grado Brix del prodotto.

- Rincalzatura, è una lavorazione che consiste nel riportare terreno dall’interfila alla base delle piante di pomodoro, che hanno la capacità di emettere radici avventizie ed aumentano l’assorbimento di acqua ed elementi nutritivi, migliore arieggiamento del suolo ed eliminazione delle erbe infestanti; la prima si effettua una ventina di giorni dopo il trapianto

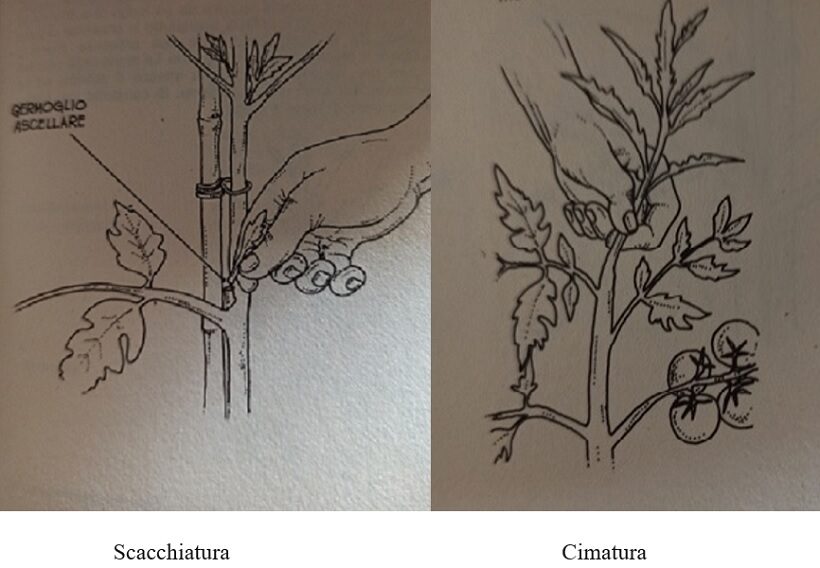

- Altre operazioni colturali sono la legatura delle ramificazioni del Corbarino, la scacchiatura, per eliminare i getti ascellari man mano che si sviluppano onde limitare lo sviluppo della pianta a vantaggio della fruttificazione, e la cimatura (asportazione del germoglio apicale).

Raccolta

La raccolta è eseguita esclusivamente a mano e destinato alla commercializzazione sano ed indenne da attacchi parassitari. A seconda della categoria merceologica sono ammesse le seguenti tipologie di raccolte e gradi di maturazione:

- Prodotto venduto fresco: raccolto per singola bacca o per palchi (schiocche) dall’invaiatura alla piena maturazione;

- Prodotto conservato tal quale (nzerta – Nserta= serto, cioè corona, tipico termine napoletano quasi intraducibile): raccolto per palchi (schiocche) dall’invaiatura alla piena maturazione;

- Prodotto destinato alla trasformazione: raccolto per singola bacca alla piena maturazione.

L’Ecotipo Corbarino produce in media 1 Kg\pianta e di 2\2 Kg\pianta nelle piante ibridate.

Avvicendamento

Norma generale non è da ripetere (ristoppio) per più anni consecutivi una coltura sullo stesso appezzamento di suolo, il pomodoro è una tipica pianta da rinnovo che apre la rotazione, e da praticare l’inserimento del pomodoro in avvicendamento biennali o triennali. Riduce fenomeni e i rischi di problematiche fitosanitarie (specialmente patogeni tellurici, quali Fusarium, Verticillium, Pyrenochaeta) e fenomeni di allelopatia legati questi ultimi, a produzione di sostanze fitotossiche, nei comprensori meridionali è da considerare la “minaccia” emergente delle infestazioni da orobanche. Impostare correttamente una rotazione significa favorire un equilibrato sviluppo delle piante, che risulteranno anche più competitive nei confronti delle malerbe e più tolleranti ad infestazioni di insetti e malattie varie.

Bibliografia

- A.V.V., Note pratiche sulla coltivazione delle piante ortive, Padova, Zorzi Sementi, 1979

- VV., I Suoli della Provincia di Napoli, Ercolano (Na), CUEN, 1998

- Costantini E., Dazzi C., Word Reference Base Resource For Soil Resource, Firenze, I.S.S.D.S., 1999

- Fregoni M., Atlante Nutrizionale Della Vite, Milano, Tecniche Nuove, 2009

- Romano R., Vianello G., Classificazione E Cartografia del Suolo, Bologna, Editrice Clueb, 1995

- Pachioli S., Guida alla Coltivazione e Difesa del Pomodoro, Roseto degli Abruzzi (Te), ISI SEMENTI – 2021

- Bartolini R., Il Ciclo della Fertilità, Bologna, Edagricole, 1983

- Bonciarelli F., Agronomia, Bologna, Edagricole, 1976

- Bonciarelli F., Grimaldi A., Lorenzetti F, Coltivazioni Erbacee, Edagricole

- M., Scienza A., Vini e Vitigni della Campania, Napoli, AGRIPROMOS, 2003

- Fregoni M. Attività Nutrizionali della Vite, Milano, Tecniche Nuove, 2009

- PRO.TER, Suoli della Provincia di Napoli, Napoli, C.C.I.A.A., 1999

- Grimaldi A., Coltivazioni Erbacee, Bologna, Edizioni Agricole, 1967

- Nasi F., Lazzarotto R., Ghisi R., Coltivazioni Erbacee, Padova, Liviana Editrice, 1988

- Previtali F., Introduzione allo Studio dei Suoli, Milano, Clesav, 1984

- Serini G., Orticoltura, Bologna, Edagricole, 1986

- S.D.A., Key to Soil Taxonomy, Eighth Edition, 1998

- Relazione al Piano Urbanistico della Città di Corbara (Sa), 2014 Il Pomodoro “Corbarino –

Sitografia

- comune.corbara.sa.it

- http://www.comune.corbara.sa.it/index.php?action=index&p=385

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/Tipici/tradizionali/pomodorinocorbarino.htm

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/Tipici/tradizionali/pomodorino-campano.html

- https://www.isaporidicorbara.it/2018/pomodoro-corbarino-segreti-del-suo-irresistibile-successo/

- https://www.antonioamato.it/diari-salernitani/il-pomodoro-corbarino-piccola-perla-rossa-alle-pendici-dei-monti-lattari

- http://www.agrilegal.it/approfondimenti/le-denominazioni-comunali-d-origine-ovvero-le-de-co-uno-strumento-per-valorizzare-il-territorio

- http://trasparenzacorbara.openacta.it/

- https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=IT2007602400

- https://www.isaporidicorbara.it/2015/speciale-corbarino-fonte-benessere/

Gennaro Pisciotta, laureato in Scienze e Tecnologie agrarie all’Università G. Marconi – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate di Roma, è Agrotecnico Laureato ed Enotecnico libero professionista Maestro Assaggiatore ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio). Ha insegnato presso l’ISIS “Falcone” di Pozzuoli (Napoli) fino al 26/09/2018. Curriculum vitae >>>

[1] Il Brix è una misura delle sostanze allo stato solido dissolte in un liquido. Il nome deriva da Adolf Ferdinand Wenceslaus Brix. Un grado Brix (simbolo °Bx) corrisponde a 1 parte di sostanza solida (peso secco) in 99 parti di soluzione

[2] Su 100 grammi di prodotto gr.3,5 sono carboidrati o zuccheri