di Gennaro Pisciotta

Questo articolo sarà focalizzarlo sui metodi fisici (mostimetri e rifrattometri) utilizzabili dai viticoltori, dai docenti ed alunni delle scuole agrarie. A seguire ci saranno una serie di articoli sui singoli strumenti di laboratorio.

I mostimetri (detti anche aerometri o densimetri) ed i rifrattometri, a cui è dedicato questo primo articolo, vengono utilizzati in cantina per monitorare l’andamento della maturazione, conoscere la gradazione potenziale (o meglio titolo alcolometrico potenziale v\v) del mosto e seguire l’andamento della fermentazione stessa. È bene precisare che i mostimetri hanno una precisione maggiore dei rifrattometri, questi ultimi sono da utilizzare solamente con il mosto (l’alcool non supera l’1%) perché se vengono impiegati durante la fermentazione alcoolica danno una misurazione sbagliata (la presenza di alcool etilico altera la lettura facendola aumentare); però i mostimetri richiedono una quantità di liquido maggiore, sono fragili ma hanno un costo limitato (intorno ai 10-15 €).

Mostimetri

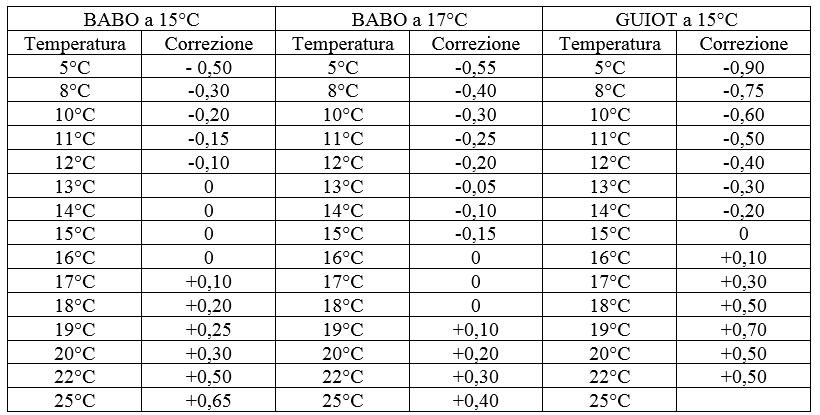

Questi strumenti, basati sul principio di Archimede, ovvero sulla spinta dall’alto che un corpo riceve quando è immerso in un liquido, sono costituiti nella parte inferiore da un galleggiante di vetro zavorrato con piombo o mercurio che consente loro di galleggiare verticalmente e, nella parte superiore, da una scala graduata; possono inoltre essere muniti di termometro. Generalmente, dietro alla scala graduata è specificato il modello (Babo, Guyot ecc.). Quando la temperatura è maggiore o minore rispetto alla taratura del mostimetro si deve eseguire la correzione del valore rilevato secondo le seguenti tabelle:

Correzione del grado zuccherino in base alla T° (tratta Igino Santoni – Laboratorio chimico Agrario – Edagricole Ed. 1982)

Dalla densimetria si ottiene un’indicazione rapida e abbastanza attendibile, anche se il risultato viene influenzato da tutti gli altri componenti del mosto. Vediamo adesso i vari tipi di mostimetri.

- Mostimetro Guyot

Mostimetro Guyot con parte inferiore con zavorra e superiore con scale (foto dell’autore)

Il gleucometro Guyot è provveduto di tre scale (da sinistra a destra rispetto all’immagine): quella del futuro grado alcool v\v, quella dei gradi Bè, zucchero di uva in Kg per ettolitro. Il grado zuccherino è già espresso in volume, ma va ulteriormente corretto, moltiplicandolo per 0,917 (che tiene conto delle sostanze estrattive del mosto, non tenute presenti dal Guyot:

Grado letto 20°C = 18,34 % (sulla scala di colore giallo)

Correzione temperatura = 18,64%

Correzione per l’estratto = 19,24 x 0,91 = 16,96

-(zuccheri per hl di mosto).

La scala della densità in gradi Bè (il grado Baumé (° Bè) indica la percentuale di NaCl presente in un litro di acqua; per puro caso il grado °Bè del mosto tra gli 8° ÷ 12°, corrisponde al grado alcolico del vino a fine fermentazione) permette di risalire al Ps con la seguente formula:

Ps = 144,32: (144,32 – Bè)

Es. Ps = 144,32: (144,32 -9) = 144,32 : 135,32 = 1,07

- Mostimetro Babo

È stato sviluppato da William Babo, direttore della Scuola di viticoltura ed enologia di Klosterneuberb (Vienna).

Il mostimetro Babo è tarato solitamente a una temperatura di 15°C oppure di 17,5°C, quando differisce si apportano le dovute correzioni (vedi tabella), esempio:

Babo tarato a 15°C Grado letto 20°C = 18,34 % Correzione temperatura = 18,84%

Per determinare la gradazione alcolica potenziale del vino è possibile impiegare un semplice calcolo approssimativo e cioè:

- quando la misurazione risulta circa 15°Babo (il grado Babo è attualmente l’unità unità di misura impiegata in Italia: 1° Babo misurato dal mostimetro Babo corrisponde a 10 grammi di zucchero d’uva in 1 Kg di mosto (p\p).), moltiplicare per 0,65;

- quando la misurazione dà come risultato circa 20°Babo, moltiplicare per 0,68;

- quando la misurazione dà come risultato circa 24°Babo, moltiplicare per 0,70.

Mostimetro Babo (https://www.enologia.it /accessori-per-vino/vinificazione/mostimetrotermometro)

Per esempio in un mosto che alla misurazione del grado zuccherino, avesse a 20°C un 18,64° Babo, la gradazione alcolica del vino sarà 12,8 con la seguente operazione:

18,64 x 0,68 = 12,70

Per conoscere il grado alcolico potenziale, vi sono altre due strade:

1) Formula del Miconi

Babo + 3 x Babo) – 3/10

riprendendo l’esempio precedente si ha

18,64 + 5,6 -3 = 21,24

per avere il contenuto zuccherino del mosto esaminato, per sapere la futura gradazione alcolica si moltiplica per 0,6 (N.d.R.) ogni grammo di zucchero genera stechiometricamente 0,64 ml di alcool, che si arrotonda a 0,6 per tener conto delle fermentazioni secondarie), si avrà:

21,24 x 0,6 = 12,74

I due risultati presentano una differenza che rientra nel range della tolleranza;

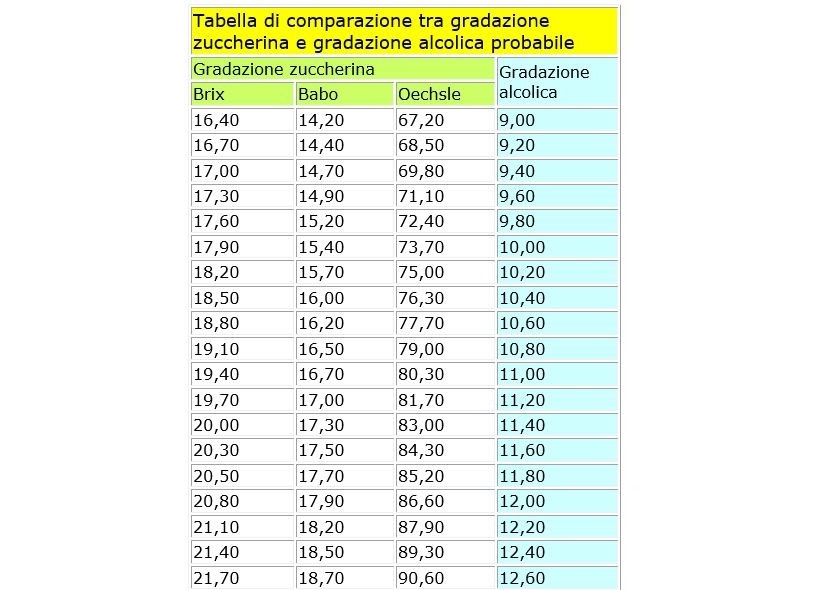

2) Servendosi delle apposite tabelle (vedi in seguito).

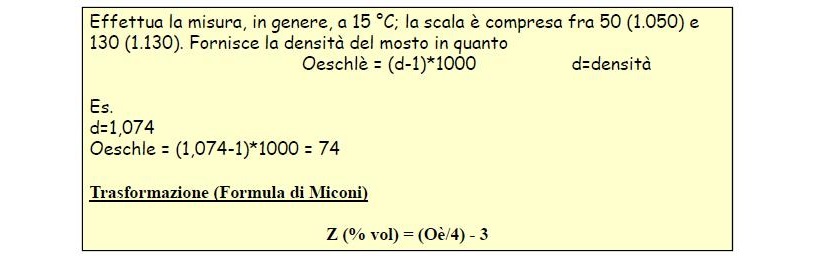

- Mostimetro Oechsle

È stato ideato da Christian Ferdinand Oechsle. Il grado Oechsle (°Oe) è definito come l’aumento di peso di 1.000 ml di mosto a partire da 1 g, un litro di mosto con 75 °Oe pesa così 1075 g: (1,075 x 1000) – 1000 = 75°Oe. È usato per la misurazione della densità dei mosti concentrati.

Lo strumento è calibrato alla temperatura di 17,5°C; per ottenere la gradazione alcolica probabile bisogna ricorrere alle tabelle o eseguire un calcolo approssimativo:

- Quando la misurazione dà come risultato circa 70 °Oe, moltiplicare x 0,135;

- Quando la misurazione dà come risultato circa 85 °Oe, moltiplicare x0,137;

- Quando la misurazione dà come risultato circa 100 °Oe, moltiplicare x0,140.

Per esempio, in un mosto che alla misurazione del grado zuccherino avesse 83 °Oe la gradazione alcolica alcolica probabile sarà 83 °Oe x =0,137 = 11,37.

Calcolo per Mostimetro Oechsle (tratta da Zeppa – Slides Università Studi di Torino)

Tabella di conversione zucchero alcool (www.coltivarelorto.eu)

Rifrattometro

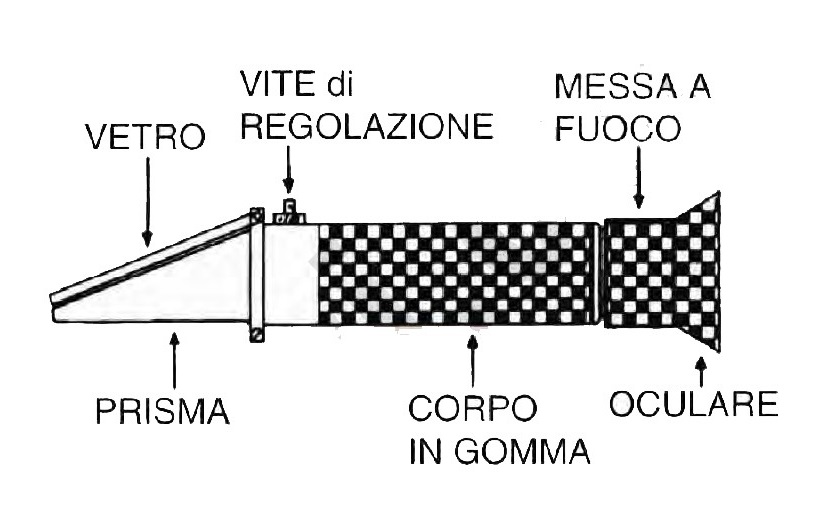

È uno strumento formato da un tubo metallico o in plastica che porta a una estremità un oculare e all’altra un prisma. L’oculare serve a leggere il valore in gradi Brix (il grado Brix (°Brix) indica la percentuale di zuccheri presente in un litro soluzione zuccherina; è l’unita di riferimento della U.E. e l’unità di misura impiegata nei rifrattometri) che si ottiene dalla rifrazione della luce deviata dal contenuto dello zucchero o da altre sostanze disciolte nel liquido (alcool, acidi, Sali, ecc.) del mosto posto tra il prisma e la piastrina di copertura. In merito alla temperatura non vi è più bisogno di correggere il valore letto perché gli ultimi modelli sono autocompensati per la °T.

Rifrattometro schematizzato (www.utilmeccanicastore.com)

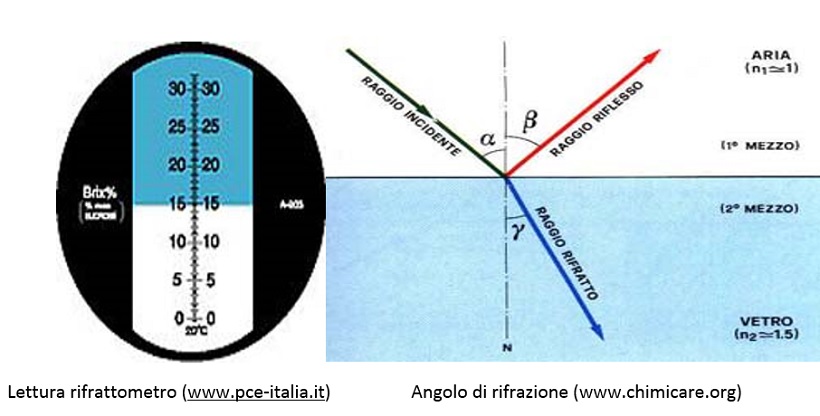

Il valore letto è l’indice di rifrazione di un liquido ed è proporzionale alla sua concentrazione (aumenta con l’aumentare della concentrazione zuccherina).

Il principio della rifrazione della luce, che sta alla base del funzionamento del rifrattometro, si può spiegare con questo semplice esperimento: se si immerge un cucchiaino in un bicchiere di acqua non lo si vedrà intero ma spezzato e l’angolo di rifrazione aumenta sempre di più aggiungendo zucchero.

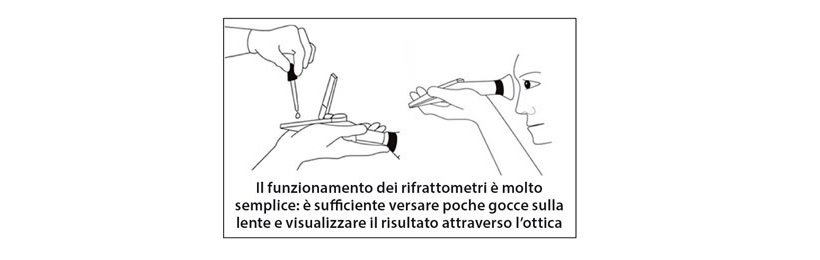

Il suo funzionamento richiede:

- messa a fuoco

- regolazione dello zero

- misurazione

Come esplicato nell’immagine che segue:

Funzionamento rifrattometro (www.coltivaorto.it)

Funzionamento rifrattometro (www.coltivaorto.it)

Per sapere il contenuto di zucchero in 100 ml di mosto si applica la seguente formula di Miconi:

R + 0,2 x R – 4

Per esempio, con un grado Brix letto di 21°Brix si avrà:

21 + (0,2 x 21) – 4 = 21,2° Brix

Moltiplicato x 0,6 ci darà il futuro grado alcolico

21,2 x 0,6 = 12,72% v\v

Consultando le tabelle di conversione I due risultati presentano una differenza che rientra nel range della tolleranza.

Permettetemi di chiudere con una massima di un grande enologo Ottavio Ottavi:

“tutti gli imbecilli credono di poter riuscire in agricoltura.”

Bibliografia

- Igino Santoni – Laboratorio chimico Agrario – Edagricole Ed. 1982

- Giuseppe Carceri de Patri – Articolo su Vita in Campagna – Settenbre 2010

- Carlo Saracco – Guida Pratica del Cantiniere Edagricole edizioni 1975 e del 1996

- Saracco e E. Raffo – Manuale di analisi dei mosti e dei vini – Edagricole 1990

- Zeppa – Slides Università Studi di Torino

Gennaro Pisciotta, laureato in Scienze e Tecnologie agrarie all’Università G. Marconi – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate di Roma, è Agrotecnico e docente presso l’ISIS “Falcone” di Pozzuoli (Napoli). Curriculum vitae >>>