di Giuliano Russini

A Papà: non hai fatto in tempo a leggere questo lavoro, ma so che lo farai lassù, ciao Pà, Giuliano

Si può discutere in vari modi di piante, come di animali e minerali, o in generale di Storia Naturale, utilizzando ad esempio le rigorose regole della tassonomia, formanti il corpus centrale di discipline biologiche fondamentali, quali la botanica, la zoologia e, geologiche quali la mineralogia e la petrografia; per i vegetali, un ulteriore modo sicuramente più romantico, è quello di raccontare le piante per mezzo delle scoperte che i biologi cacciatori di piante, o gli esploratori, hanno compiuto durante le varie esplorazioni geografiche.

In questo articolo, narrerò brevemente la- biostoria- di alcuni alberi e piante (soffermandomi quindi sulla botanica), in alcuni casi ritenute oggi, dai non esperti, perché presenti nel bacino Mediterraneo da centinaia, se non addirittura migliaia di anni, come autoctone, ma che in realtà provengono spesso da regioni lontane da quella ove si trovano.

Tratteremo nello specifico, piante dell’Oceania e dell’Asia meridionale.

Alberi dell’Oceania

L’Oceania, comprende il continente Australiano, la Tasmania a sud, la Nuova Zelanda a sudest e, moltissime isole dell’Oceano Pacifico.

In realtà, non sono molti gli alberi di queste lontane ed esotiche terre, introdotti da noi (bacino Mediterraneo) oltre gli Eucalipti, di cui si è scritto molto.

Le più note e comuni, oltre i giganti australiani, sono le mimose (acacie), dagli splendidi fiori gialli.

Due sono quelle maggiormente coltivate nei giardini europei, dai botanici:

-La più ricercata è la Mimosa comune (Acacia baileyana), pianta molto vigorosa e dal rapido sviluppo, con ramificazioni che partono dalla base, allungate, flessuose, molto lisce e spesso coperte da una sottile patina cerosa.

I fiori sono riuniti in piccoli globi, molto fitti sul ramo, che risulta così coperto di una grande quantità di palline dorate.

-La più bella, con fiori profumati e aperti in inverno, è la Mimosa dealbata (Acacia decurrens).

Tra le due, è quest’ultima che viene coltivata su larga scala nelle nostre zone, per il commercio dei suoi fiori; chi durante la festa della donna non ne ha regalati?

Faccio notare però, che questa in realtà, sebbene venga chiamata “mimosa comune” da fiorai e vivaisti, non è la vera mimosa, ma un’acacia, come il genus “Acacia” ci segnala, la vera mimosa è l’altrettanto ben nota Mimosa pudica, che produce singoli fori a corona verticillata, di un bel color rosa.

I botanici la utilizzano spesso anche come pianta ornamentale, per la decorazione di parchi e giardini, poiché ha un bel fogliame colorato.

L’unico grande difetto, è che ha una ciclo vitale breve.

Un altro albero tipico dell’Oceania è il Palissandro australiano (Casuarina torulosa), da non confondere con il Palissandro brasiliano (Jacaranda ovalifolia), il vero Palissandro.

Il Palissandro australiano, in Oceania, sostituisce in tutti i suoi usi, il Palissandro del Brasile.

Anche il cugino australiano infatti, ha un legno durissimo, con belle venature alternate brune e rossastre, che lo rendevano fino a qualche anno fa, molto utilizzato nell’industria dei mobili.

L’albero della Casuarina, ha un aspetto che richiama quello dei Cipressi comuni (Cupressus sempervirens), pur non essendo una conifera; come i Cipressi in Europa, viene utilizzato in Australia come albero ornamentale nei cimiteri.

Inoltre, come i Cipressi ed altre conifere è una sempreverde, con un portamento slanciato ed elegante; le foglie, sono piccolissime, rudimentali, quasi invisibili.

Un altro utilizzo che se ne fa in quelle splendide terre, è quello di pianta ornamentale nei filari che adornano i viali nelle zone più calde, alla stregua dei Pioppi nel nord Italia, ai Pini comuni nel centro Italia, in particolare a Roma e ai Tigli a Parigi.

Simile al Pioppo invece è la Stercula australiana (Brachychiton populneus), perché ha foglie quasi “trapezioidali”, lucenti, un po’ coriacee a margine ondulato e tremule al minimo alito di vento; a differenza del Pioppo, che ha foglie caduche, questa è sempreverde.

Appartiene alla medesima famiglia del Cacao (Theobroma cacao), famiglia Sterculiaceae, ma ad esso non assomiglia affatto; ha un fusto eretto, alto, robusto, con una corteccia liscia e verdastra.

Il suo legno tenero, si spappola facilmente, per cui non trova uso nell’industria dei mobili, ma fino a qualche decennio fa, insieme agli eucalipti, veniva utilizzato per produrre la cellulosa e quindi la carta.

Alla famiglia delle Mirtacee (Myrtaceae), appartengono le Melaleuche, il cui legno durissimo, è uno di quelli utilizzato dagli aborigeni dell’Oceania per fabbricarsi i famosi “boomerang”.

Le Melaleuche, Rossa (Melaleuca hypericifolia) e Bianca (Melaleuca diosmifolia), sono alte fino a sette metri, in Australia, mentre da noi si sviluppano poco, rimanendo piuttosto cespugliose; resistono bene alla siccità e al pieno sole, hanno foglie sempreverdi, molto chiare e, fiori rossi o bianchi, a seconda della specie, simili a piumetti riuniti in spighe cilindriche e compatte.

Una forma bassa (nana), tanto che viene utilizzata come pianta ornamentale per gli appartamenti,

che attecchisce bene anche da noi è lo Stenocarpo (Stenocarpus cunninghami,sin. Stenocarpus sinuatus), che nella sua terra d’origine raggiunge i quindici metri di altezza, allo stato brado.

Ha foglie sempreverdi, lucide, divise in larghi segmenti irregolari, coriacee, lisce.

I suoi fiori, sono molto tomentosi (pelosi), con peli fitti, vellutati, color rosso scarlatto, riuniti in molti piccoli ombrelli.

Una terza pianta originaria dell’Oceania, coltivata da diversi secoli nel bacino Mediterraneo in vasi, all’aperto – mentre in Australia raggiunge i 30 m di altezza! – è la Grevillea (Grevillea robusta).

Sono interessanti le foglie di questa pianta, poiché ricordano la forma e le dimensioni delle Felci.

La sua fioritura è appariscente e curiosa, poiché i fiori sono piccoli, di color arancione, con una piccola macchia castana e sono riuniti in coppie o a quattro a quattro, su rametti che ne possono portare fino a un centinaio, tutti rivolti all’insù.

In Australia, esistono, come accennato prima, anche le Araucarie, che sono presenti principalmente in Sudamerica.

La più bella tra di esse è l’Araucaria gigante (Araucaria excelsa, oggi Araucaria heterophylla), che proviene dalle isole Norfolk.

E’ la più diffusa tra le Araucarie importate nel bacino Mediterraneo, poiché oltre che all’aperto, vive bene in appartamento, con piccoli esemplari sempreverdi, molto graziosi.

In Oceania la sua altezza oscilla tra 40 e i 60 m; le ramificazioni sono disposte (come tutte quelle delle Araucarie), a stella intorno al tronco, in rapporto di tre od otto.

Le foglie, piccole, aghiformi e un po’ embricate, hanno colori diversi, spesso molto vivi, appariscenti, a seconda delle forme appositamente coltivate a scopo ornamentale nei parchi.

Il Noce Australiano (Macadamia ternifolia), viene coltivato a scopo alimentare, non da noi, ma in molti paesi dell’Oceano Pacifico, specialmente nelle isole Hawaii.

Resiste discretamente anche ai climi freschi ed umidi, purché venga gradualmente acclimatato, poiché generalmente vive, allo stato spontaneo, al margine delle grandi foreste tropicali nell’Australia meridionale, ove raggiunge i venti, o addirittura i trenta metri di altezza.

Le sue foglie, assomigliano a quelle dell’Olivo, ma spesso non hanno il margine solamente ondulato, come quelle, ma anche seghettato e tagliente.

I frutti, che sono piccoli e tondi, sono usati sia per essere mangiati, perché molto saporiti, sia per estrarne l’olio di cui sono ricchi; un olio limpido e nutriente, utilizzato in quelle terre per arrostire le carni, soprattutto di pesce, o per condimento.

Da noi il Noce Australiano è poco comune; raramente è coltivato per i fiori color crema o rosati, che spiccano riuniti in gruppi lunghi anche 20 cm, sul fogliame scuro e lucente.

Poco coltivato in Italia, ove si trova specificamente nei giardini, o orti botanici, è l’albero del Pane (Artocarpus incisa), una pianta alta una decina di metri, con frutti rotondi, grossi come una castagna, farinosi, concresciuti in corpi carnosi, grossi come la testa di un essere umano, pesanti fino a 5 kg!

Questi vengono cotti e mangiati; infatti gli indigeni dell’Oceania, ne fanno ancora oggi (nelle popolazioni tribali ancora presenti in situ), la base del loro nutrimento (come la manioca e la tapioca per le popolazioni tribali africane, o i platani per quelle polinesiane), riducendoli anche a farina e impastandovi del pane.

Per conservarli, li pongono in specie di silos, fatti di terra battuta, riparandoli così dall’aria che potrebbe trasportare spore e funghi dannosi.

Alcuni botanici tasmaniani, hanno calcolato che i frutti di due o tre alberi, possono nutrire completamente un uomo per un anno intero!

Alcune essenze arboree dell’Asia meridionale

Alberi provenienti dalle catene dell’Himàlaya

Dall’Himàlaya – benché la specie si estenda fino alla Persia (Iran) – ci viene lo stupendo Lillà delle Indie o L’albero dei rosari (Melia azedarach), che non deve essere confuso con l’altro Lillà, detto anche “Serenella” (Syringa vulgaris), grosso cespuglio originario dell’Iran.

Il Lillà delle Indie è un alberello a corteccia scura, coltivato nel bacino Mediterraneo (anche in Italia e in Francia), per i fiori odorosi, riuniti in pannocchie di colore bianco, con leggere sfumature di color lilla; è una pianta particolarmente rustica, che attecchisce facilmente in qualsiasi giardino, purché provvisto di un suolo profondo e arenoso.

Tra le specie arboree provenienti dall’Himàlaya, ne ricordiamo ancora una sola, il Cedro himàlyano (Cedrus deodara), da distinguere da quello del Libano (Cedrus libaniensis); entrambi splendidi alberi, ricchi di storia, poesia, mitologia da un punto di vista etnologico.

Questa essenza è una conifera coltivata molto spesso anche in Italia settentrionale (in quella meridionale, soffre il caldo eccessivo e la siccità).

E’ molto più diffuso del cugino libanese e spesso viene confuso con esso; l’aspetto difatti è molto somigliante: fusto diritto e molto robusto (raggiunge i 40 m di altezza), con numerose ramificazioni cadenti verso il basso, coperte da un fogliame minuto, persistente e molto elegante; la sua caratteristica peculiare è che la punta del tronco, non è diritta come nelle altre specie di Cedri, ma è ricurva e un po’ ricadente.

Alberi dell’India

Dall’India, ci viene uno degli alberi più comuni in tutti i nostri parchi e viali alberati l’”Ippocastano” (Aesculus hippocastanum).

Questa specie si trova però, biogeograficamente nell’Asia stessa, anche in altre regioni, poiché si estende fino all’Asia centrale; il suo successo, come albero ornamentale, è dovuto al fatto che oltre ad avere un portamento maestoso, è di rapido sviluppo e si adatta facilmente ovunque.

E’ troppo noto l’Ippocastano, o Castagno d’India, perché lo descriva come per le altre essenze prima citate, quindi passiamo a parlare di un altro albero, anch’esso noto, ma molto importante anche in termini di botanica economica, poiché forma una delle decorazioni ornamentali più ricercate per le nostre case ed uffici, oltre che per altre ragioni, esso è il Fico del caucciù (Ficus elastica).

E’ uno degli alberi della gomma oriundi dell’Asia; gomma che si estrae nello stesso modo descritto per la Havè brasiliano (Hevea brasiliensis).

E’ una sempreverde, con foglie molto grandi, oblunghe, lisce e molto lucenti.

Da noi è coltivato in modo da poterlo tenere in vaso, ma nelle Indie il Fico del caucciù raggiunge i 15 m allo stato brado, sviluppando un tronco di notevoli dimensioni, circondato da radici grossissime e alte anche fino a mezzo metro, simili a muriccioli serpeggianti.

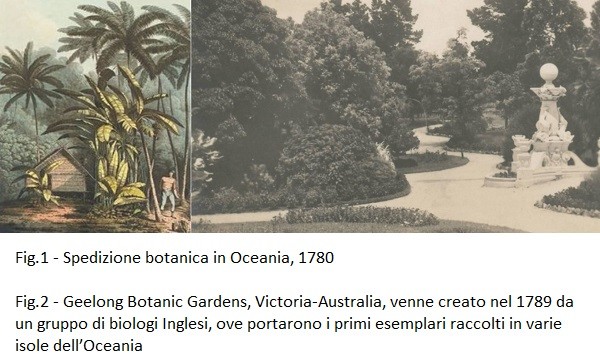

Assieme ad esso, venne introdotta nel nostro continente, grazie a società (consorzi) di mercanti ed esploratori, che avevano gruppi di biologi nelle loro golette, navi, vascelli, come la Compagnia delle Indie Olandese, Inglese ecc. e anche ad opera dei francesi, un’altra specie propria dell’India orientale, il Fico del Bengala (Ficus bengalensis), che può essere coltivato nelle regioni meridionali, anche all’aperto.

E’ più piccolo del Fico del caucciò, ma è interessante perché dai suoi rami, che formano una corona al tronco, emette molte radici avventizie, che scendono fino a terra, creando con altri fusti secondari una conformazione simile a una capanna, con un tetto sostenuto tutt’attorno, da un certo numero di pali sottili e, al centro, da una colonna più grossa, pure circondata da radici, non grandi comunque come l’altra specie, ma intricatissime.

Coltivata talvolta anche nei nostri Orti Botanici è anche la Cannella (Cinnamomum zeylanicum), proveniente sia dall’India (Isola di Ceylon), che dalla Malesia.

“La Cannella ci dà una delle spezie più note fin dai tempi antichi, tanto che se ne parla anche nel Vecchio Testamento; i cinesi l’hanno da sempre usata.

Gli antichi la ricevevano dall’India, attraverso l’Etiopia e l’Arabia, donde era trasportata ad Aleppo, Siria – più tardi ad Alessandria – e di lì, attraverso il Mediterraneo in Italia (Sicilia) e in Grecia.

Gli Arabi ne fecero un lungo commercio, che poi passò in mano ai veneziani.

Quando i portoghesi occuparono nel 1505 l’Isola di Ceylon ( a sud dell’India), che produceva molta Cannella, ne iniziarono il suo commercio e trasporto in Europa, circumnavigando l’Africa e così strapparono il mercato ai veneziani.

I portoghesi si accordarono poi con gli olandesi, per bloccare anche il piccolo commercio delle popolazioni locali, finché nel 1796, intervennero gli inglesi, che divennero così i padroni dell’isola indiana.

Essi abolirono allora, anche le restrizioni di vendita imposte dagli olandesi agli indigeni, i quali venivano sottoposto a pene pesantissime, compresa la morte, se commerciavano anche un solo bastoncino di Cannella.

Gli stessi indigeni però, usavano la Cannella nelle loro tradizionali feste religiose, per preparare olii, unguenti e, per aromatizzare il vino.

Malgrado ciò, i soprusi compiuti dai primi colonizzatori, di quelle terre, furono molto gravi, crudeli, ogniqualvolta qualche indiano o, qualche malese, veniva sorpreso con della Cannella; gli Europei, che avrebbero dovuto essere portatori di civiltà, della giustizia e della legge equa, si comportarono invece, come degli sfruttatori, degli avidi commercianti, intenti solo ad accumulare ricchezze, con il lavoro e spesso il sangue dei popoli sottomessi”.

La Cannella del commercio, non è solo quella di Ceylon.

Se ne conoscono anche altre, simili, tra cui quella di Caienna, non introdotta lungamente da noi e, quella cinese (Cinnamomum cassia), che è di colore più scuro.

Alberi delle isole della Sonda

Due sono le specie provenienti dalle isole della Sonda, isole a sud dell’Asia, talvolta coltivate in serra da noi e, che sono tutte note perché producono due altre spezie molto comuni: la Noce moscata e l’Eugenia (Eugenia caryophyllata), che ci da i cosiddetti “chiodi di garofano”.

Tutte e due provengono dalle isole Molucche e hanno press’a poco, la stessa storia e molto simile anche a quella della Cannella.

La Noce Moscata (Myristica fragrans), è un albero alto fino a dodici metri, chiamata in Asia “Kambang pala”.

Il suo frutto, è carnoso simile a un’albicocca, anche per il suo color giallo pallido.

Quando maturo, si apre da solo in due parti (frutto deiscente), lasciando uscire il seme, che cade a terra; esso, è protetto da una parete legnosa (mallo), con un arillo color rosso aranciato, ricco di sostanze aromatiche.

E’ chiamato “macis” e da esso si estraggono molte sostanze utilizzate in medicina.

Il seme vero e proprio, da un punto di vista botanico, seccandosi diventa grigiastro, con un albume venato, marmorizzato, con venature di un color variabile dal grigio al bruno rossastro, intrecciate in ogni direzione.

“Questa spezia, venne introdotta in Europa dai portoghesi, fino ad allora non era nota – sottolineo però che in termini paleobotanici, se ne sono trovati frammenti su mummie egizie – quando questi sopraffecero il commercio veneziano di tutte le spezie, facendo come abbiamo descritto, il giro dell’Africa.

I veneziani infatti, comperavano nei porti dell’Asia Minore, dove essa giungeva via terra, per mezzo di carovane.

E’ interessante ricordare che nel 1700 gli olandesi, successori dei portoghesi e possessori di gran parte delle isole della Sonda, vollero avere il monopolio della Noce Moscata, molto richiesta nei mercati europei.

Distrussero perciò tutti gli alberi che trovarono, esclusi quelli in alcune isole da loro ben controllate, precisamente le isole di Banda.

La Compagnia delle Indie, formata da commercianti olandesi molto potenti, possedeva una piccola flotta che incrociava in tutti i mari della Sonda, per tenere lontani gli altri europei dalle isole Molucche e, per sorvegliare le coste della Cina e della Malesia, in modo da impedire il contrabbando della preziosa spezia.

Tuttavia, come sempre, i contrabbandieri facevano miracoli; soprattutto quelli cinesi, che con le loro sottili giunche dalle vele di paglia intrecciata, sapevano abilmente ingannare i sorveglianti olandesi.

Anzi, qualche volta spingevano il loro ardire, fino ad abbordare le navi olandesi incendiandole e ingaggiando feroci battaglie, aiutati in questo anche dai malesi.

Furono però i francesi che riuscirono a rompere il monopolio olandese, piantando la Noce Moscata dapprima nella isola di Maurizio e poi in tutte le loro colonie, poste in zona equatoriale e tropicale.

Pur di mantenere alto il prezzo della Noce Moscata, gli olandesi quindi arrivarono fino a questo punto: nel 1760 ne avevano accumulata troppa, allora per venderla sarebbero stati costretti ad abbassarne il prezzo di parecchio, per impedirlo, ne fecero un grande falò, bruciandone per un valore corrispondente a 300 milioni di euro attuali.

Le noci bruciando, sprigionarono i loro aromi, inondando le strade con l’olio profumato che ne usciva di sotto i mucchi, scorrendo fino al mare: poiché questa operazione venne compiuta nel porto di Amsterdam”

La pianta che ci fornisce i “chiodi di garofano”, come detto prima è l’Eugenia (Eugenia caryophyllata), un albero abbastanza alto – talvolta supera i 12 m di altezza – di cui si usano i fiori.

I “chiodi”, altro non sono che il fiore ancora in boccio, con un calice breve costituito di quattro petali molto ravvicinati, per ricoprire gli stami, formanti come una pallina.

Questo bocciolo, viene raccolto due volte l’anno e fatto seccare, operazione con cui assume l’aroma caratteristico.

Quando è fresco, ha inizialmente un colore bianco-verde, per poi divenire rosso.

“La storia di questa spezia, come abbiamo scritto prima, è molto simile a quella della Noce Moscata; erano noti in Cina da tempo immemorabile e talvolta veniva usato in India, dove veniva chiamato “Lavanga”.

I portoghesi, quando scoprirono la pianta, fecero ciò che gli olandesi fecero in seguito con la Noce Moscata, cercarono cioè di limitarne la coltura nella sola isola di Ambòina (arcipelago delle Molucche, Indonesia), estirpando l’Eugenia altrove.

Il primo a descriverla fu il botanico Italiano Antonio Pigafetta, che era al servizio di Magellano, grande ammiraglio portogehese, quando questi fece la sua spedizione esplorativa nei mari dell’Asia; Pigafetta vide per la prima volta l’Eugenia, di cui già conosceva i “chiodi” che giungevano in Europa dai mercanti cinesi e indiani , nel lontano 1551.

I portoghesi vennero poi, come detto, soppiantati dagli olandesi, che fondarono il loro impero coloniale sulle isole scoperte dai portoghesi.

Gli olandesi, ebbero dei temibili concorrenti, finché anche per l’Eugenia, accadde quello che avvenne per la Noce Moscata.

I botanici francesi cioè, cominciarono a coltivare le piante prima nell’isola di Maurizio e, poi in altri loro possedimenti coloniali, con il clima adatto.

Conclusioni:

Questo articolo, è stato principalmente un racconto, più che un articolo scientifico-tecnico, una storia che in parte ci ha portato in terre lontane, che ancora oggi in questa epoca troppo tecnologica ove in poche ore si arriva ovunque, riecheggiano ancora misteriose, un po’ come nei magnifici racconti di Emilio Salgari, parlando di alberi, di frutta e spezie, gioielli della Natura, che in realtà contrariamente a quanto crediamo, conosciamo poco e, poco le studiamo, troppo presi come siamo, come specie o razza, nel creare nuovi strumenti tecnologici, nel pensare solo al nostro benessere.

Ma tanto dobbiamo a quei magnifici biologi (botanici, etnobiologi) ed esploratori del passato, nell’averci raccontato storie così belle.

Bibliografia:

Exotic Tree Fruit for the Australian Home Garden, Glenn Tankard, 2010

PROSEA-Plant Resources of South-East Asia 2, Edible Fruits and Nuts, ed. E. W. M. Verheig and R. E. Coronel, 1998

Five Decades with Tropical Fruits, Bill Whitman, 1978

Encyclopédie mondiale des fruits et des fruits secs, Auteur : Susanna Lyle Editeur : De Vecchi, édition octobre 2007

Les Fruits Exotiques Jean-Yves Prat, 2000

Livre Chasseurs de Plantes – Explorateurs et botanistes au tour du monde, Louis Marie elise Blanchard-Territoires Nomades Editions, 1971

I frutti tropicali in Italia, Guglielmo Betto-Ornitorinco Rizzoli, 1982

Giuliano Russini è laureato in Scienze Biologiche all’Università La Sapienza di Roma, con specializzazione in botanica e zoologia; successivamente ha conseguito in UK e Francia la specializzazione in etnobiogeografia. Lavora come curatore al Giardino Esotico di Hendaye, Francia. (e-mail: russinigiuliano@yahoo.it).

|