La situazione degli invasi in Toscana, osservazioni sul fenomeno dell’interrimento, il caso di studio del Chianti fiorentino

di Alessio Susini

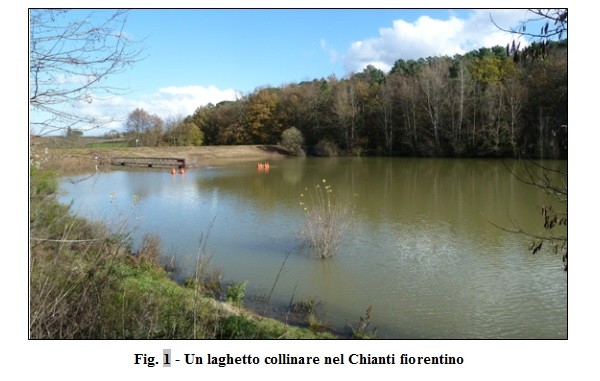

I laghetti collinari

Con il termine “laghetti collinari” si indica una specifica categoria di invasi di origine artificiale, costituiti quindi da un’opera di sbarramento realizzata lungo un corso d’acqua.

La legge italiana definisce i laghetti collinari di origine artificiale sia in base alle dimensioni dell’invaso che dello sbarramento. Il limite in altezza da considerare per lo sbarramento, e al di sopra del quale l’opera viene considerata una grande diga, è di 15 m. Il volume massimo del bacino che viene creato a monte della diga non può essere superiore a 1.000.000 m3. In Toscana la gestione dei piccoli invasi è delegata alle Province, oltre tali limiti le opere di sbarramento vengono classificate come grandi dighe di interesse nazionale.

Utilizzo dei laghetti collinari

Gli invasi artificiali possono essere destinati a diversi usi. Otre all’uso principale per cui l’invaso viene realizzato, possono prestarsi ad altri scopi o utilizzi secondari (ad es. un laghetto per l’irrigazione può all’occorrenza costituire una fonte di approvvigionamento idrico contro gli incendi).

- Uso irriguo: è di gran lunga l’uso più comune dei piccoli invasi presenti sul territorio.

- Uso idropotabile: sono invasi destinati alla fornitura di risorsa per il consumo umano, devono sottostare a determinati parametri per quanto riguarda la qualità delle acque e solitamente non possono essere impiegati per lo svolgimento di altre attività.

- Laminazione e casse di espansione (regimazione delle piene): questa tipologia di invasi necessita di una gestione differente dagli altri tipi, in quanto vengono mantenuti vuoti e sono destinati a riempirsi soltanto a seguito di un evento di piena di una certa entità (tempo di ritorno). Per questo fatto non possono essere considerati come una fonte di risorsa idrica.

- Uso per antincendio boschivo: se realizzati esclusivamente per questo impiego sono solitamente invasi di piccole dimensioni, localizzati nelle zone in cui si ha maggior presenza di aree boscate, spesso distribuiti all’interno del bosco in luoghi strategici difficilmente raggiungibili da terra, da cui viene prelevata l’acqua tramite mezzi aerei (elicotteri antincendio).

- Pesca e turismo.

Si può affermare che, nel caso di invasi di piccole dimensioni, risulta piuttosto difficile combinare le varie esigenze in modo da avere invasi “multifunzionali”.

La multifunzionalità per gli invasi aumenta infatti all’aumentare delle dimensioni dell’invaso stesso. È quindi una caratteristica da attribuirsi maggiormente ad invasi di grandi dimensioni. Un tipico esempio in Toscana è il lago di Bilancino, che è in grado di offrire numerosi e diversi servizi allo stesso tempo (turismo, pesca, antincendio, laminazione delle piene, uso idropotabile, produzione di energia elettrica…).

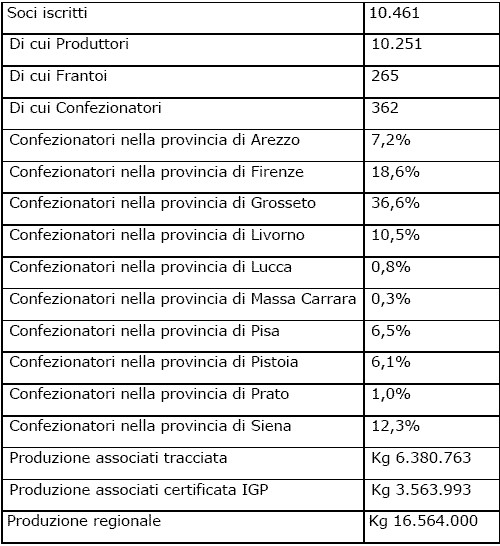

I laghi artificiali in Toscana

Gli invasi artificiali presenti sul territorio della Regione Toscana sono 2.469, di questi, circa 50 (il 2% circa) sono rappresentati da grandi dighe; i restanti si trovano distribuiti per la maggior parte nelle Province di: Grosseto, Arezzo, Firenze e Siena (dati 2004 – Arsia – Regione Toscana). Analizzando nel dettaglio varie caratteristiche degli invasi toscani si possono fare diverse considerazioni (sono stati presi in considerazione esclusivamente gli invasi di piccole dimensioni).

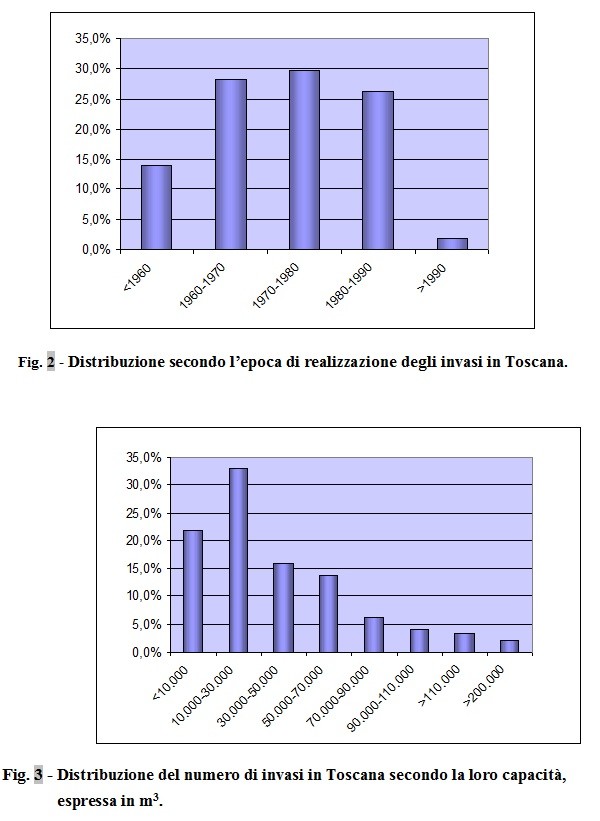

Epoca di costruzione degli invasi

Dal grafico riportato in seguito si può notare come la maggior parte degli invasi presenti sul territorio sia stata costruita in un periodo di tempo che va dalla fine degli anni ’50 – ’60, fino alla fine degli anni ’80. In particolare si registra un forte crollo nella realizzazione degli invasi a partire dal 1989. Questo dato si può ricondurre essenzialmente al fatto che i luoghi adatti per la costruzione di nuovi sbarramenti, soprattutto se di una certa importanza, risultano ormai essere in numero abbastanza limitato. In tale ottica bisogna anche considerare l’impatto che causa la realizzazione dell’invaso sull’ambiente, ovvero l’invasione del territorio da parte delle acque.

Stato di conservazione e manutenzione

Lo stato di conservazione e manutenzione degli invasi risulta mediamente scadente: una percentuale non trascurabile di laghetti si presenta in cattivo stato di conservazione o in alcuni casi, di completo abbandono. Per questi ultimi la normativa di settore prevede sia il ripristino che la dismissione, che comunque è un’operazione complessa e costosa.

Si aggiunge inoltre che gli invasi costruiti fino alla fine degli anni ’70 sono stati realizzati seguendo la vecchia normativa in materia di costruzione delle dighe di sbarramento e, se non hanno subito interventi di adeguamento, presentano caratteristiche tecniche spesso non conformi con la normativa vigente.

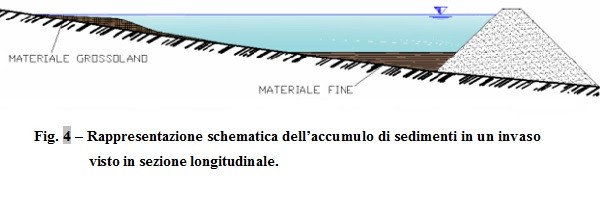

Volumi di invaso

Più della metà degli invasi in questione è rappresentata da laghetti con capacità non superiore a 30.000 m3, e il 22% circa da laghetti il cui volume non supera i 10.000 m3. Questi ultimi sono per la maggior parte costituiti da vasche in terra o in cemento utilizzate per l’irrigazione dei terreni agricoli, mentre un’atra parte è rappresentata da piccoli laghetti antincendio, dislocati soprattutto nelle zone a maggior interesse forestale. Le restanti sono quasi tutte opere con sbarramento in terra.

La capacità media degli invasi si attesta attorno ai 20.000-30.000 m3, per un volume totale potenziale nell’ordine dei 60 milioni di m3, a cui però deve essere sottratta una certa quota di volume dovuta alle perdite per l’interrimento.

L’interrimento

Il problema dell’interrimento nasce insieme alla costruzione di un invaso artificiale, in quanto è una diretta conseguenza della presenza in alveo di un’opera di sbarramento del corso d’acqua, che arresta il trasporto di sedimento verso valle.

L’interrimento si ripercuote sulla funzionalità e sulla vita degli invasi artificiali: nel tempo i serbatoi possono perdere parzialmente o totalmente la loro capacità di invaso, a causa dell’accumulo di sedimenti provenienti dall’erosione del terreno all’interno del bacino imbrifero.

Sono interessati maggiormente gli invasi di piccole dimensioni: si stima che in Italia il tasso potenziale annuo di interrimento nei grandi invasi sia compreso fra un minimo dello 0,1% e un massimo dell’1%, rispettivamente in condizioni di bacino idrografico boscato o ad agricoltura intensiva. Negli invasi di medie e piccole dimensioni queste percentuali salgono rispettivamente a 0,3% e 2% (Bazzoffi, 2009).

Descrizione del fenomento dell’interrimento

La formazione dell’invaso a monte dello sbarramento fa si che la velocità della corrente, all’incontro con lo specchio d’acqua, subisca un rallentamento e di conseguenza diminuisca la sua energia e la sua capacità di trasporto delle particelle solide.

In un primo momento si comincerà a depositare la porzione più grossolana della portata solida, mentre il materiale più fine tende a proseguire fino a ridosso dello sbarramento.

Questo fatto dipende in parte dalla capacità dell’invaso, ma anche dalla forma del serbatoio e dalle caratteristiche granulometriche delle particelle trasportate (Di Silvio, 2001).

Il materiale solido che nel tempo si accumula sul fondale degli invasi deriva dall’erosione superficiale e dal trasporto di massa nel bacino sotteso alla sezione di sbarramento. L’entità e la velocità di accumulo dipendono dalle caratteristiche idrologiche e geo-morfologiche del bacino, oltre che dal regime fluviale del corso d’acqua intercettato.

Ovviamente la quantità di sedimenti presente all’interno dell’invaso è direttamente proporzionale al periodo di tempo in cui questi sedimenti si sono accumulati e, di conseguenza, dipende anche dall’età dell’invaso stesso.

Effetti conseguenti alla sedimentazione negli invasi

Il fenomeno dell’interrimento presenta molti aspetti negativi, alcuni legati direttamente alla conservazione e quindi alla durata dell’opera, quali:

- Riduzione del volume utile di invaso, quindi una limitazione all’uso dell’invaso stesso e una minore capacità di regolazione dei deflussi e di laminazione.

- Possibile blocco delle opere di presa e dello scarico di fondo.

- Possibili danni per abrasione delle opere si scarico di superficie (sfioratore) e di eventuali dispositivi elettromeccanici (paratoie, turbine…).

- Aumento delle sollecitazioni sullo sbarramento e possibili erosioni al piede.

Effetti negativi si hanno anche sul corso d’acqua interessato dallo sbarramento:

- Sovralluvionamento del letto a monte del serbatoio, con possibili fenomeni di inondazione.

- Abbassamento dell’alveo a valle dello sbarramento e rischio di fenomeni erosivi localizzati, conseguente pericolo di stabilità per le infrastrutture presenti, e riduzione dell’apporto solido verso i litorali.

Altre conseguenze dell’accumulo di sedimenti negli invasi sono legati agli effetti che si ripercuotono sull’ambiente:

- Effetti negativi sulla qualità delle acque dei corpi idrici.

- Danno agli ecosistemi acquatici.

- Riduzione della possibilità di usi ricreativi di laghi e corsi d’acqua.

Controllo e riduzione del fenomento dell’interrimento

Le strategie che si possono attuare per controllare e ridurre le sedimentazione, possono essere suddivise in due categorie:

Metodi di difesa attiva

- Strategie finalizzate a ridurre l’ingresso dei materiali nel bacino (opere di sistemazione dei versanti e in alveo).

Metodi di difesa passiva

- Strategie finalizzate alla rimozione dei materiali accumulati nel bacino.

I metodi di difesa passiva che consentono una gestione dei sedimenti rimossi sono la rimozione meccanica e l’idrosuzione. Per entrambi i metodi di rimozione va prevista, dopo un’accurata serie di analisi ed un eventuale trattamento, una destinazione dei sedimenti rimossi che, in ultima analisi, possono essere portati in discarica.

Può ad ogni modo essere ipotizzato, dopo un opportuno trattamento della miscela, il rilascio di quantità controllate di sedimento nell’alveo a valle della diga ai fini del contenimento dei fenomeni erosivi che frequentemente si instaurano a valle delle opere di sbarramento.

Per invasi con importanti problemi di interrimento una volta verificata la compatibilità granulometrica, fisicochimica, microbiologica e batteriologica dei sedimenti presenti nell’invaso, è ipotizzabile l’utilizzo come ammendante per il terreno, o per invasi non distanti dalla foce, il trasporto del materiale solido rimosso dall’invaso fino alla zona costiera, dove potrebbe consentire di recuperare preziose superfici di spiaggia.

Tutte le soluzioni prese in considerazione sottolineano come la rimozione dei sedimenti dagli invasi sia un’operazione difficile e costosa, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei sedimenti rimossi, la valutazione del carico inquinante e la dislocazione in aree idonee.

Una parte di sedimenti può essere anche rimossa all’apertura delle paratoie degli scarichi di fondo, per il fatto che la corrente liquida che si viene a formare, essendo dotata di elevata velocità, è in grado di mettere in movimento parte dei sedimenti depositatisi sul fondo e trasportarli con sé. Subito dopo l’apertura delle paratoie si verifica, infatti, la rimozione di materiale nelle immediate vicinanze degli scarichi di fondo, con la formazione del tipico “cono di richiamo”.

In Italia, l’apertura degli scarichi di fondo è condizionata dalla normativa ambientale vigente. È infatti possibile aprire gli scarichi per operazioni di gestione e manutenzione degli stessi, come previsto dal D.Lgs 152/99, ma non per operazioni finalizzate allo sfangamento degli invasi.

Da ciò che è stato esposto fino ad ora risulta pertanto importante contrastare la perdita di suolo con idonee pratiche tecniche e agricole, e un’accurata gestione del territorio.

Il caso di studio

La scarsa disponibilità idrica durante i periodi estivi è un problema che accomuna vari territori all’interno della Provincia di Firenze. Sotto questo punto di vista, tra le zone maggiormente colpite ricadono i diversi Comuni del Chianti fiorentino, in cui si sono registrati gravi disagi, ad esempio a seguito degli eccezionali periodi siccitosi nelle estati del 2003 e 2007. Nei mesi estivi è ormai sempre necessario ricorrere al razionamento dell’acqua potabile; in molti casi l’approvvigionamento idrico è garantito solo con l’utilizzo di autobotti. Nella stessa zona del Chianti si sta registrando, nel corso degli ultimi anni, un notevole aumento della richiesta di acqua proprio nel periodo estivo, anche per l’incremento di attività turistiche, ciò implica una gestione più attenta e razionale della risorsa stessa.

I fabbisogni locali vengono per lo più soddisfatti mediante prelievi dai fiumi e dalle falde, ma negli ultimi tempi si punta molto alla valorizzazione delle acque meteoriche, con lo stoccaggio delle stesse in serbatoi nel periodo di abbondanza di precipitazioni, che va generalmente dall’autunno alla primavera successiva, e quindi all’impiego della risorsa durante il periodo estivo.

Il territorio del Chianti fiorentino

Il territorio del Chianti fiorentino può essere identificato con l’area dei Comuni di Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa, in Provincia di Firenze.

Aspetti idrogeologici ed uso del suolo

Questi territori sono accomunati dalla caratteristica di disporre nel periodo estivo di esigue risorse idriche superficiali. I bacini dei due più importanti corsi d’acqua della zona, Pesa e Greve, sono caratterizzati dalla presenza in tutto il territorio di rocce e terreni di modesta permeabilità, caratterizzati da un alto coefficiente di deflusso superficiale, e sono generalmente poveri di acquiferi significativi che possano garantire un certo deflusso anche in prolungati periodi con assenza di precipitazioni.

Gli eventi meteorici seguono l’andamento tipico del clima mediterraneo, con eventi piovosi intensi nel periodo autunnale – primaverile e precipitazioni quasi del tutto assenti nel periodo estivo. Le precipitazioni medie annue si attestano attorno ai 910 mm di pioggia.

La litologia presente, la distribuzione irregolare delle precipitazioni durante il corso dell’anno e il regime spiccatamente torrentizio dei due fiumi e dei loro affluenti rende ancora più necessario lo stoccaggio della risorsa idrica all’interno di serbatoi artificiali.

Per quanto riguarda l’uso del suolo, circa il 50% del territorio è destinato all’agricoltura; e una buona parte di questo è occupata da vigneti. A tale riguardo si deve sottolineare il fatto che il vigneto, specialmente impiantato a rittochino, secondo le linee della massima pendenza, costituisce la coltivazione che tende a preservare meno il suolo, favorendone l’erosione.

Considerazioni finali

L’acqua che può essere accumulata negli invasi artificiali rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio della Provincia di Firenze.

Attualmente però non risulta sufficiente a soddisfare i fabbisogni dell’agricoltura e, soprattutto, degli abitanti delle zone maggiormente a rischio siccità.

Al fine di migliorare la disponibilità idrica per l’area del Chianti fiorentino le strategie in atto sono finalizzate a:

- Il recupero funzionale di invasi già presenti sul territorio, posi al di sotto del limite di 15 m di altezza dello sbarramento e 1.000.000 m3 di capacità. Per queste opere si prevede l’adeguamento alla normativa vigente e l’incremento dell’attuale capacità di invaso tramite la rimozione dei sedimenti o lo scavo del fondo ed un eventuale innalzamento dello sbarramento.

- La creazione di nuovi serbatoi da posizionarsi sul territorio, principalmente all’interno dei bacini di Pesa e Greve, prendendo in considerazione la possibilità di creare delle opere che vadano oltre il limiti imposti per i piccoli invasi collinari.

Bibliografia

- ARSIA – Regione Toscana (2004). Archivio invasi idrici (CD-Rom).

- Baldeschi P., Zanchi C., Lucchesi F. (2010). Ricerca finalizzata alla definizione di una carta per la gestione sostenibile del territorio in agricoltura (Carta del Chianti).

- Bazzoffi P., Vanino S. (2009). L’interrimento degli invasi ad uso irriguo nelle regioni meridionali: rilievi diretti, metodologie e modellistica. Istituto Nazionale di Economia Agraria – Rapporto irrigazione.

- Crivellari G. (1983). Laghetti collinari. Edagricole, Bologna.

- DI Silvio G. (2001). La sedimentazione dei serbatoi: nuovi approcci a un vecchio problema.Dipartimento di Ingegneria Idraulica, marittima, ambientale e geotecnica, Università degli Studi di Padova.

- Ermini L., Bechi L., Verzino V. – Provincia di Firenze, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile (2012). Miglioramento disponibilità idrica del Chianti Fiorentino – Report delle attività progettuali.

- Ermini L., Bechi L., Verzino V. – Provincia di Firenze, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile (2009). Studio di fattibilità invasi multifunzionali in Provincia di Firenze.

Questo articolo prende spunto dalla tesi di laurea di Alessio Susini in Scienze forestali e ambientali, dal titolo: “Valutazione dei tassi di interrimento di invasi collinari nell’area del Chianti”.

Alessio Susini, diplomato all’Istituto Tecnico Agrario di Firenze, ha conseguito la laurea triennale in Scienze forestali e ambientali presso la Facoltà di Agraria di Firenze. Attualmente è iscritto al secondo anno di laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi forestali. E-Mail: alessio.susini@hotmail.com