Israele: la tecnologia irrigua dissolve la dottrina classica della fertilità

di Antonio Saltini

Oliveto a Taybeh (Palestina) non lontano il deserto di Giuda (foto F. Marino)

Cadono le fondamenta dell’agronomia ottocentesca

Oltre che epicentro delle le tensioni tra l’Occidente ed il Mondo arabo, dalla propria fondazione Israele è stato straordinario laboratorio agronomico. Scarsità di acque e estrema povertà dei suoli, combinati alla disponibilità finanziaria assicurata dalla comunità ebraica internazionale, hanno sospinto la ricerca di soluzioni sperimentali che per cinque decenni si sono collocate all’avanguardia del progresso internazionale della tecnologia irrigua. L’evoluzione delle metodologie irrigue da applicare in Palestina è stata diretta, inizialmente, ad individuare le forme di applicazione più congrue dei canoni dell’agronomia classica a coltivazioni realizzate in condizioni assolutamente eccezionali, gli specialisti israeliani ideavano, successivamente, tecniche di coltura che forzavano i limiti dell’agronomia tradizionale, dalla quale si allontanavano sempre più significativamente, fino a giungere alla formulazione di una dottrina della coltivazione che impone i caratteri di teoria agronomica nuova. È una rivoluzione scientifica di cui è ancora difficile valutare pienamente le conseguenze future. Chi sia consapevole della complessità del processo secolare da cui ha preso forma l’agronomia classica, e possa misurare quale coazione sia destinata a rappresentate la carenza d’acqua per l’agricoltura del futuro, non può non guardare con immenso interesse alle procedure irrigue praticate dal deserto del Neghev al lago di Tiberiade. Preceduta da una serie di intuizioni che erano venute maturando nella seconda metà del Settecento, a opera soprattutto degli studiosi britannici, l’agronomia moderna conosceva il proprio manifesto nell’opera di Justus Liebig, che nel secondo quarto dell’Ottocento enucleava i principi destinati a costituire il fondamento della pratica agraria moderna. Sviluppati dai successori, i suoi caposaldi possono riassumer si in tre enunciazioni:

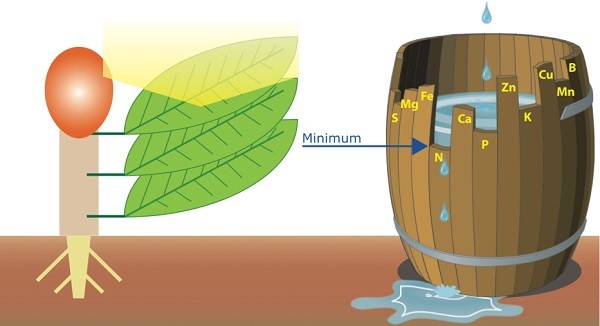

– La necessità, per lo sviluppo delle piante, della presenza, nel terreno, di tre elementi chimici fondamentali: l’azoto, il fosforo e il potassio, di alcuni elementi complementari, il calcio, il solfo, il magnesio, e di tracce di elementi necessari in quantità infinitesimali, il ferro, il manganese, il boro e lo zinco. Gli elementi chimici necessari alla crescita devono essere presenti nelle proporzioni richieste dalla pianta: la carenza di uno solo determina l’incapacità del vegetale a utilizzare le quantità maggiori dagli altri. La presenza nel terreno degli elementi chimici in rapporti equilibrati costituisce la fertilità chimica del suolo.

– La necessità della presenza nel suolo di una quantità di acqua tale da consentire l’assorbimento degli elementi chimici e la continuità dell’attività fotosintetica, che non ecceda, però, il livello che impedirebbe la circolazione nel suolo dell’ ossigeno, necessario alla respirazione delle radici.

– La necessità di un assetto fisico del terreno tale da consentire l’assolvimento delle due condizioni precedenti, favorendo la maggiore espansione delle radici alla ricerca di acqua e soluti: la somma delle caratteristiche del suolo corrispondenti a questa esigenza viene definita fertilità fisica.

Tra i corollari che possono ricavarsi dai tre postulati capitali due possono essere ricordati come fondamentali:

– Dal punto di vista naturalistico, più elevato risulti, in un suolo, il livello della fertilità chimica e di quella fisica, maggiori saranno le sue capacità di favorire lo sviluppo dei vegetali, tanto più elevate risulteranno, quindi, le sue potenzialità agronomiche e produttive.

– Costituendo scopo dell’agronomia l’ottenimento, da ogni coltura, della più alta produzione di derrate, il primo obiettivo delle tecniche di coltivazione deve individuarsi nel migliora- mento sistematico dei caratteri del suolo che si compendiano nella fertilità, prima condizione della produttività agraria. L’agronomia deve orientare, quindi, i processi pedologici verso l’accrescimento permanente della fertilità fisica, e assicurare al terreno gli elementi necessari a rendere più elevata la fertilità chimica. Estendendo il significato di una locuzione caratteristica del lessico agronomico americano, buildup in soil fertility, si può asserire che primo scopo dell’agronomia moderna è stato, dalla fondazione sulle soglie dell’Ottocento, la “costruzione” della fertilità: un assunto che comprende l’impiego dei mezzi che esaltino la capacità di campo, la capacità del suolo, cioè, a conservare le maggiori riserve d’acqua.

Tra la pianta e il suolo relazioni nuove

Sono questi principi, autentici dogmi dell’agronomia classica, i cardini dai quali la nuova agricoltura di Israele è venuta progressivamente emancipandosi, fino a dare corpo ad una teoria della coltivazione che rigetta consapevolmente il ruolo che alla fertilità del terreno, tanto fisica quanto chimica, hanno assegnato due secoli di pensiero agronomico. Ascoltare, dagli studiosi israeliani, l’enunciazione dei programmi di ricerca cui sono impegnati, l’illustrazione delle tecnologie di coltivazione in corso di sperimentazione nei campi degli istituti agronomici, impone al cultore di scienze agrarie la percezione di penetrare entro orizzonti scientifici e tecnologici in cui il terreno e le sue caratteristiche hanno perduto persino il diritto alla menzione tra gli elementi rilevanti per giudicare la funzionalità dell’attività agricola. Di quegli orizzonti chi scrive effettuava la prima esplorazione nel corso della visita al paese mediorientale realizzata, nell’ottobre del 1978, ospite di alcune società di attrezzature irrigue, verificava l’evoluzione delle tecnologie osservate, nel corso di una visita più breve, nel 1993.

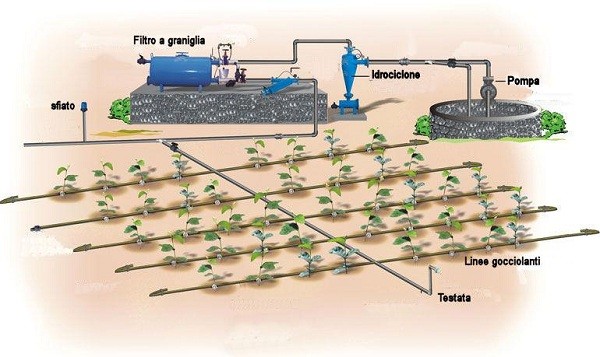

Schema impianto microirrigazione

L’obiettivo cardinale della nuova scienza agronomica israeliana è la nutrizione bilanciata della pianta, che mira a realizzare mediante la somministrazione diretta di soluzioni nutritizie. Definito il problema dell’alimentazione delle piante come ricerca delle modalità per la fornitura diretta di acqua e soluti all’apparato radicale, la funzione del terreno si riduce a quella di mero supporto fisico dei vegetali coltivati, le sue caratteristiche pedologiche risultano rilevanti solo in quanto condizionanti la penetrazione delle soluzioni fertilizzanti fino alle radici. Stimate con questo metro, le differenze che distinguono i suoli si riduco- no entro i termini di una classificazione estremamente schematica, essendo assai ampi i margini di variabilità entro i quali terreni separati da differenze pedologiche ingenti presentano permeabilità e capacità di imbibizione assimilabili.

All’origine della straordinaria rivoluzione concettuale possono identificarsi, ancora, i due elementi ambientali che rendono i suoli a disposizione degli agricoltori israeliani un terreno speri- mentale assolutamente peculiare: la scarsità dell’acqua e la povertà naturale dei suoli, generalmente di scarsa profondità e ad altissimo contenuto di scheletro: il frutto evidente di quattro millenni di sovrapascolo e di coltivazioni di rapina. Due elementi tali da imporre, alla luce dei canoni dell’agronomia classica, un giudizio categoricamente negativo sulle possibilità di sfruttamento agricolo redditizio di gran parte dei suoli del Paese. L’elaborazione di una teoria agronomica nuova ha costituito, quindi, l’unica strada aperta davanti ai programmatori dello sviluppo del nuovo stato ebraico per estendere la coltivazione al di là delle superfici di fondovalle che nel 1948 erano già intensa- mente impiegate, il cui sfruttamento più intensivo non era ritenuto sufficiente per realizzare una produzione agricola di dimensioni proporzionate alla vita economica del Paese. In coerenza alle premesse ambientali ed economiche che ne hanno determinato il prendere corpo, la nuova agronomia di Israele si fonda su una revisione radicale della concezione tradizionale delle relazioni tra disponibilità idrica del suolo e produttività delle piante coltivate. Mi illustra, durante il soggiorno israeliano, le coordinate del capovolgimento concettuale il professor Eli Ravitz, uno degli artefici della nuova dottrina dell’uso dell’acqua. L’argomentazione che mi propone si sviluppa dagli assunti “classici”, i principi sul fabbisogno idrico delle piante enunciati, nel primo quarto del Novecento, da Frank Veihmeyer, che definiva il concetto di stato di saturazione, il massimo contenuto di acqua che si registra nel terreno dopo un adacquamento, quello di capacità di campo, la quantità d’acqua trattenuta dal terreno quando termina la percolazione prodotta dalla forza di gravità, e quello di punto di appassimento, che corrisponde alla quantità d’acqua presente nel terreno quando le forze igroscopiche delle particelle terrose prevalgono sulla capacità di suzione, specifica per ogni specie, e la pianta non è più in grado di assumere acqua. Nell’intervallo tra capacità di campo e punto di appassimento Veihmeyer affermava sussistere l’indifferenza della pianta ad ogni variazione dell’umidità del suolo: in qualsiasi punto inter- medio tra gli estremi ogni specie sarebbe, infatti, egualmente in grado di assumere l’acqua necessaria ai propri processi vitali.

La supposta indifferenza costituiva la ragione della critica che alla concezione di Veihmeyer muoveva, negli anni successivi, un gruppo di fisiologi vegetali, primo tra i quali L. A. Richards, che, sperimentando su suoli diversi da quelli impiegati da Veihmeyer, giungeva a enunciare un’ipotesi opposta, per la quale tra la capacità di campo e il punto di appassimento la pianta sarebbe costretta ad uno sforzo crescente per assumere l’acqua necessaria. Per ogni suolo e per ogni specie vegetale sarebbe possibile, secondo Richards, determinare un livello di umidità critica, da impiegare quale indicatore del momento in cui si imporrebbe l’intervento irriguo. Ricordando le ricerche condotte dall’istituto Volcani, di cui dirige il dipartimento di studi sull’irrigazione, per risolvere l’antitesi tra le ipotesi contrapposte, Ravitz spiega che quelle ricerche hanno portato a determinare che la curva di assorbimento dell’acqua da parte dei vegetali corrisponde sostanzialmente a quella proposta da Veihmeyer, anche se i rapporti tra tensione e quantità assorbita sarebbero diversi da quelli postulati dal fondatore degli studi di idrobiologia.

Traspirazione e produttività

Il risultato più significativo di quelle ricerche sarebbe stato, tuttavia, sottolinea Ravitz, la scoperta della corrispondenza diretta, in campo, tra traspirazione e produzione. La pianta produce sostanza secca, cioè, in proporzione diretta all’entità dell’acqua traspirata: per ottenere da una coltura l’espressione delle massime capacità produttive occorre assicurarle, nelle ore di maggiore insolazione, la possibilità di una traspirazione ininterrotta. In termini applicativi tutte le tecniche irrigue che consentono, nel periodo tra due erogazioni, un abbassamento dell’umidità del terreno tale da comportare riduzioni di traspirazione, comportano, inevitabilmente, perdite di produzione. Dall’enunciazione deve dedursi, argomenta Ravitz, che le forme di irrigazione più efficienti sono quelle capaci di assicurare alla pianta un assorbimento abbondante e continuo. Postulando, per l’irrigazione di una superficie determinata, la disponibilità di un volume d’acqua definito, somministrare la medesima quantità a turni più brevi, in modo da mantenere costante il livello di traspirazione delle piante, consente produzioni più elevate della somministrazione dell’identica quantità di acqua a intervalli più ampi, tra i quali le cadute del livello di umidità impongano alla coltura periodi di attività traspiratoria ridotta. In questi principi, sottolinea Ravitz, definiti negli anni ’60, v’erano i presupposti teorici dell’irrigazione a goccia, una procedura il cui significato fondamentale non deve essere identificato, ribadisce, nella riduzione dei volumi di acqua impiegata, che può costituirne il correlato, ma la maggiore produttività del suo impiego.

Lo stesso obiettivo di aumentare la frequenza degli adacquamenti, assicurando alle piante in coltura la costanza di disponibilità ottimali, è palesemente sottoposto, ove si escluda di aumentare i volumi complessivi, a una condizione: che la quantità d’acqua erogata ad ogni intervento possa essere diminuita in proporzione al loro aumento numerico. Posta, tuttavia, l’evidente impossibilità di mantenere, con quantità ridotte, il grado di umidità ottimale nel volume complessivo del suolo, il proposito di assicurare alle radici un assorbimento continuo si traduce nel quesito sulla possibilità di fornire alla pianta l’acqua in un’area ridotta, nella necessità, quindi, di verificare le conseguenze del mantenimento del livello di umidità ottimale in un volume circo- scritto di terreno. Il quesito dischiudeva ai ricercatori israeliani un terreno di indagini nuovo, ricorda Ravitz, sul quale avrebbero dovuto individuare l’entità del volume di terra irrigata necessario al soddisfacimento delle esigenze di massima traspirazione di ogni specie coltivata. La ricerca di quell’entità conduceva a definire il secondo presupposto teorico per la congegnazione delle tecniche di irrigazione a goccia. Illustrano al visitatore italiano i rapporti tra l’apparato radicale ed il volume di terra interessato dall’irrigazione nei sistemi a goccia due ricercatori dell’Istituto Volcani, il dott. Broidi e del dottor H. Bieloroi. Le esperienze israeliane hanno provato, riferiscono, che la mole di terreno esplorata dalle radici può esse- re sensibilmente ridotta, rispetto a quanto postula l’agronomia “classica”, che esalta gli effetti di un apparato radicale espanso, ove alla pianta si forniscano, congiuntamente, l’acqua e le so- stanze fertilizzanti necessarie. Il rigoglio vegetativo non è funzione, infatti, dell’estensione dell’apparato radicale, ma dell’efficienza con cui assicura alla pianta, qualsiasi ne siano le dimensioni, acqua e soluti. Le piante possono esprimere il massimo delle capacità produttive con un apparato radicale ridotto, purché fornisca l’acqua e i fertilizzanti necessari allo sviluppo più intenso. L’irrigazione a goccia è stata concepita per fornire ad apparati radicali ridotti gli elementi necessari a produzioni ottimali.

Differenze di rilievo sussistono, riconoscono i due ricercatori, tra il volume di terreno in cui è possibile contenere l’attività radicale di una pianta allevata, dalla germogliazione o dal trapianto, con un metodo a goccia, e quello necessario ad una pianta allevata con metodi irrigui diversi, di cui si voglia iniziare l’irrigazione a goccia ad un punto avanzato del ciclo vitale. Nel secondo caso il terreno mantenuto umido potrà essere contenuto, non quanto possa esserlo, tuttavia, per piante che si siano sviluppate in regime di irrigazione a goccia. La conversione da una forma di irrigazione che interessi l’intero campo all’irrigazione localizzata impone alla pianta, infatti, la riduzione della frazione attiva dell’apparato radicale: il contenimento non comprometterà la produttività fino al punto in cui le radici attive siano in grado di assorbire tutta l’acqua ed soluti chimici necessari, la ridurrà se le radici raggiunte dall’acqua non siano in grado, per l’età, di sviluppare un capillizio adeguato alle esigenze vegetative. Le radici collocate nel terreno che non sarà più raggiunto dall’irrigazione continueranno ad assolvere alle funzioni di ancoraggio fisico entrando, nei periodi asciutti, in dormienza, per riacquistare le proprie funzioni fisiologiche nei mesi invernali e primaverili, quando l’intera superficie del suolo sarà bagnata dalle piogge.

Il volume del terreno mantenuto umido deve essere correlato, precisano Broidi e Bieloroi, alle caratteristiche morfologiche e fisiologiche della specie coltivata: la “cipolla” di suolo bagnato deve avere cioè, dimensioni adeguate alla attitudini di ogni specie e cultivar ad espandere il proprio apparato radicale. Determinato il volume di terra da irrigare se ne desumerà la quantità di acqua da erogare nell’unità di tempo, che determinerà la scelta dei due elementi essenziali per la progettazione, il diametro dei tubi e la loro distanza, nella cui scelta dovranno considerarsi, oltre alle ragioni tecnologiche, quelle suggerite dalla diversa economicità dei materiali.

Al di là, peraltro, delle conseguenze applicative e progettuali, è sul terreno della somministrazione dei fertilizzanti che la concezione dell’impiego dell’acqua messa a punto nelle istituzioni agronomiche israeliane rivela il significato dirompente su principi cardinali dell’agronomia “classica”. Se, infatti, assorbi- mento idrico e assunzione minerale costituiscono il binomio su cui deve fondarsi ogni dottrina della crescita vegetale e ogni procedura agronomica, integrandosi con le nuove ipotesi sull’assorbimento idrico delle radici le proposte degli scienziati israeliani in tema di fertilizzazione completano la costruzione di quell’edificio scientifico e tecnologico la cui organicità pretende i titoli di dottrina agronomica originale.

Antonio Saltini, giornalista e docente di Storia dell’Agricoltura alla Facoltà di Agraria all’Università di Milano. Nel corso della sua attività come giornalista ha collaborato a diversi periodici ed ha diretto la rivista mensile di agricoltura Genio Rurale ed è stato vicedirettore del settimanale Terra e Vita. E’ autore della monumentale opera “Storia delle Scienze Agrarie” in 7 volumi.

|

Antonio Saltini – Storia delle Scienze agrarie |