di Gianni Balzaretti

Gli esseri umani non sempre riescono a instaurare un rapporto gratificante o perlomeno razionale con gli animali. Trattandosi poi di animali di dimensioni rilevanti, quali ad esempio i cavalli, le difficoltà diventano a volte insormontabili.

In genere le azioni e le reazioni degli uomini adulti non sono comuni a quelle molto più istintive proprie degli altri animali. Sfruttando però l’osservazione e il ragionamento è possibile cercare di migliorare questa situazione di convivenza mettendoci ‘dalla loro parte’.

Proviamo a pensare e agire dimenticando il nostro modo di vedere: cerchiamo di capire il punto di vista del cavallo prendendone in esame il comportamento.

La ‘causa-effetto’

Le azioni del cavallo sono il risultato di un insieme complesso di necessità fisiche primarie (fame, sete, fatica…) e stati emotivi (paura, ansia, soddisfazione…).

Per ottenere le giuste reazioni e amplificare le capacità di apprendimento è importante riuscire a fornire i giusti stimoli.

(foto http://www.theequineindependent.com/)

L’uomo riesce in questo modo ad ottenere dal cavallo reazioni controllate e volute come risposta a determinati stimoli. Lo stimolo innesca la volontà di fare, o meglio, una reazione per soddisfare un desiderio.

Probabilmente tutti coloro che ne hanno avuta la possibilità hanno già applicato e utilizzato queste reazioni di ‘causa-effetto’: ad esempio, stimolandone la golosità, per avvicinarsi ad un cavallo e instaurare un buon rapporto, una zolletta di zucchero rappresenta la forma più comune.

Cavalli liberi in natura

Prendiamo in esame il comportamento dei cavalli liberi in natura e non controllati direttamente dall’uomo per osservare quali sono i meccanismi che regolano il loro istinto. Il cavallo in libertà vive in branco. Al suo interno trova sicurezza e protezione contro predatori e intrusi e s’instaura e si mantiene un equilibrio sociale ben definito. Nel gruppo, il cavallo ha la necessità di assumere un ruolo gerarchico corrispondente alla sua indole e alla sua personalità o ‘animalità’.

Il cavallo dominante o esuberante si conquista un ruolo in cima alla scala sociale mentre un soggetto remissivo o pigro è relegato in fondo.

Ogni cavallo comunque, all’interno del gruppo, ha bisogno di sentirsi accettato.

La stessa approvazione è cercata con l’uomo e quindi con la persona che con lui interagisce maggiormente (uomo di scuderia, addestratore, cavaliere).

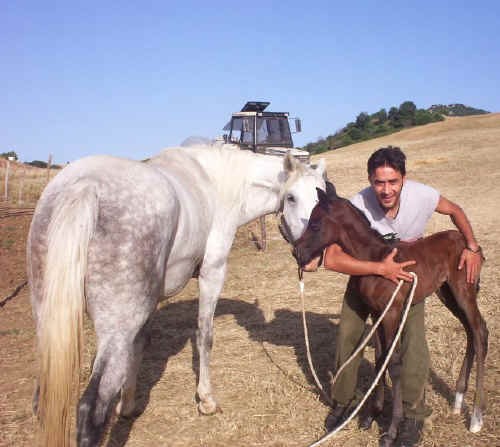

Se osserviamo un puledro spaventato, noteremo come cerchi protezione nel gruppo per sentirsi in un luogo sicuro. E un cavallo-genitore tranquillizza il suo puledro strofinandosi per confermare un contatto fisico rassicurante. Molto spesso lo stesso tipo di aggregazione si stabilisce tra un giovane cavallo e l’uomo. Il puledro che non vive in branco considera l’uomo il suo riferimento gerarchico più prossimo (la sua mamma) e quindi il suo rifugio. Teniamo presente questo tipo di condizione per interpretare alcuni suoi atteggiamenti quando in situazioni di ‘pericolo’ o di ansia il puledro tende fisicamente ad avvicinarsi all’uomo (… a volte anche troppo!) per cercare sicurezza.

Tutti i cavalli hanno bisogno della compagnia di altri simili.

Questo bisogno di affetto deriva probabilmente dalla paura atavica di rimanere da soli e quindi non avere così la forza del branco a disposizione come mezzo di difesa e protezione. La profonda necessità di aggregazione può rivelarsi un mezzo efficace che possiamo usare in fase di addestramento perché il cavallo, in situazioni nuove, tenderà a comportarsi come gli altri suoi simili. Questa emulazione, al contrario, sarà dannosa quando avremo necessità di un comportamento individuale distinto.

Uomo come capo branco

Il cavaliere-addestratore deve porsi come leader e non lasciare che sia il cavallo a decidere e dominarlo. Quando il cavaliere dà un’indicazione al cavallo, questa deve essere immediatamente eseguita. Non bisogna essere brutali ma fermi nelle decisioni per non creargli confusione.

Se il cavallo non obbedisce o s’innervosisce, spesso è la richiesta del cavaliere-addestratore che non è posta in modo chiaro o non ha tenuto conto di una progressione logica di apprendimento.

Ad esempio non si può pretendere dal cavallo di eseguire un salto impegnativo se non sono mai stati fatti neanche esercizi preliminari sulle barriere a terra e sui cavalletti…

Il carattere e l’abilità della persona che si occupa di un cavallo possono quindi condizionarne la formazione e la successiva prestazione. Un atteggiamento troppo indulgente nei confronti di un giovane animale può, infatti, diseducare l’individuo e renderlo intrattabile o difficile perché ritiene che tutto sia permesso.

Al contrario, un’eccessiva severità lo può terrorizzare al punto da renderlo mentalmente instabile.

Dare una frustata o malmenarlo equivale a un morso o a un calcio tra cavalli e un gesto brutale nei suoi confronti è paragonabile a una offesa o un litigio tra due cavalli: dobbiamo controllare molto opportunamente le nostre reazioni!

Ogni azione quindi deve essere eseguita con fermezza e bisogna ricorrere alla punizione solo se è veramente necessario.

Non bisogna assolutamente punire un cavallo perché ha paura. Il ricordo inconscio di una situazione di timore viene ‘archiviato in memoria’ e riemerge in condizioni analoghe. In questi casi è meglio usare la calma e ristabilire, tramite il tono rassicurante della voce, la sua tranquillità.

(foto http://www.normglenn.com/)

Un cavallo ‘docile’ (cioè arrendevole, condiscendente), almeno all’inizio, sarà più facile da addestrare perché già per indole più sottomesso e ubbidiente.

Al contrario, un cavallo con una personalità spiccata, ad esempio da capo branco, cercherà immediatamente di individuare i punti deboli del suo cavaliere per approfittare della situazione e affermare la sua posizione dominante. In questo caso per l’uomo è importante essere sensibile e delicato ma assolutamente risoluto per ristabilire la corretta gerarchia.

Rispettare le attitudini

E’ molto importante rispettare le attitudini del cavallo.

Capire che cosa compie con facilità e naturalezza è necessario per non contrastare la sua indole ma amplificare invece la sua potenziale capacità.

Come a volte è improduttivo o addirittura dannoso accanirsi per trasformare una persona senza passione né orecchio musicale in un bravo musicista, così è facile sprecare un’enorme quantità di energia per cercare di ‘trasformare’ cavalli che non amano saltare in cavalli saltatori, cavalli pigri o linfatici in cavalli da dressage. Un esperto uomo di cavalli deve intuire e scoprire qual è il talento naturale del suo cavallo: potrà così arrivare a portarlo all’uso più proprio e trovare una reciproca e produttiva collaborazione.

La noia nemica della curiosità

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di addestramento il cavallo deve innanzitutto avere buona forma fisica altrimenti sarà demoralizzato o demotivato e incapace di lavorare bene.

Il primo obiettivo da porsi è di far acquisire ‘buone abitudini’ in modo che diventino spontanee le azioni corrette e allo stesso tempo togliere i vizi o la sua propensione a non ubbidire. E’ praticamente impossibile obbligare con la forza un cavallo a eseguire le azioni richieste. E’ invece possibile esercitarlo e convincerlo con costanza e pazienza ad apprendere gradualmente. Meglio cercare di iniziare il lavoro presentandolo come un gioco: il cavallo è un animale timido ma di natura molto curioso. Sfruttando questo suo interesse verso cose nuove possiamo associare gli esercizi a qualcosa di piacevole e mantenere viva la sua attenzione. La noia del ripetere il lavoro allo stesso modo e con la stessa sequenza può togliere alla curiosità lo stimolo a partecipare attivamente al lavoro. E’ vero che il cavallo impara tramite ripetizione e abitudine ma questo non significa essere pedanti o noiosi. Sia per il cavallo sia per il cavaliere l’esercizio deve essere metodico ma ricco di variazioni. Proviamo a cambiare le combinazioni degli esercizi modificando la successione, la durata o il luogo di lavoro o spostiamoci di posizione anche nello stesso campo di lavoro per creare condizioni diversificate.

La memoria e gli stimoli

Il lavoro di addestramento è proficuo quando è provocato da ‘stimoli positivi’ vale a dire dal desiderio di essere ricompensato per aver eseguito correttamente un esercizio e sentirsi di conseguenza soddisfatto. Il cavallo, sentendosi gratificato (nota bene NON VIZIATO), cercherà di fare sforzi sempre maggiori per ricevere approvazioni e ricompense. Una strada opposta pretende ubbidienza attraverso la punizione e quindi il cavallo arriva alla sottomissione solo per evitare il dolore.

Questo metodo che utilizza prevalentemente quelli che chiamano ‘stimoli negativi’ toglie la volontà al lavoro e la probabile conseguenza sarà di lavorare per star lontano dalle punizioni e nulla di più. Possiamo chiamare positivo uno stimolo che è provocato direttamente da un bisogno: un cavallo ha sete e ha quindi come obiettivo l’acqua per appagare il suo desiderio sentendosi poi gratificato quando la trova. Uno stimolo negativo nasce invece da uno stato d’ansia: il cavallo è spaventato da qualcosa e cerca la salvezza nella fuga per allontanarsi dal pericolo e cercare protezione; tende quindi a ‘avvicinarsi ‘ a uno stimolo positivo e a ‘allontanarsi ‘ da uno negativo. Il cavallo è sicuramente animale di grande memoria. Ciò che viene imparato con il metodo che abbiamo chiamato degli ‘obiettivi positivi’, viene più facilmente dimenticato se non viene continuamente esercitato. Le esperienze negative rimangono invece indelebili nella memoria diventando anche causa di quelle paure e timori che il cavallo non dimentica e si trascina per tutta la sua vita. Diventa dunque importantissimo che il cavallo sappia per che cosa è premiato e per che cosa è punito. Questo fatto in apparenza sembra scontato ma in pratica non è facile entrare nella sua logica e far capire in modo distinto le situazioni. Vediamo un esempio classico: un cavallo si libera del proprio cavaliere buttandolo a terra. Non ha più peso da trasportare e potrà correre o fermarsi liberamente. Si è gratificato, dal suo punto di vista, per avere preso autonomamente un’iniziativa non richiesta!

Se il cavaliere, quando riuscirà a riprenderlo, reagirà punendolo, il cavallo assocerà la punizione all’essersi fatto riprendere e non all’aver disarcionato il cavaliere.

Questo è un esempio evidente di come un cavallo possa essere ricompensato per aver fatto qualcosa di sbagliato (disarcionato il cavaliere) e punito per aver fatto una cosa giusta (lasciatosi riprendere). E’ ovvio che il cavaliere invece non debba trasformare la punizione in ricompensa e viceversa.

Se durante un galoppo il cavallo reagisce con un’improvvisa… sgroppata… un atteggiamento cedevole o di non-rimprovero equivale al permesso di continuare la sua difesa. Ancor peggio se il cavaliere si rassegna mettendolo al passo o facendolo riposare: questo sarà interpretato come una ricompensa. E’ quindi diseducativo lasciar perdere o non agire attivamente durante una situazione simile. E’ facile sprecare in poche azioni sbagliate, i risultati ottenuti in precedenza con molto lavoro. Allo stesso modo, quando un cavallo, saltando un ostacolo, subisce un ’tirone’ di redini alla bocca da un cavaliere con un assetto precario, sarà interpretato dall’animale come una punizione ricevuta per aver fatto il suo dovere (compiuto il salto), e quindi ottenuta una punizione ingiusta per ciò che gli era stato chiesto. Questo genera confusione!

Risulta evidente che la persona che addestra un cavallo ha un ruolo molto importante: deve dare sempre indicazioni chiare e facilmente interpretabili dal cavallo per arrivare al suo scopo.

Comportamento generalizzato

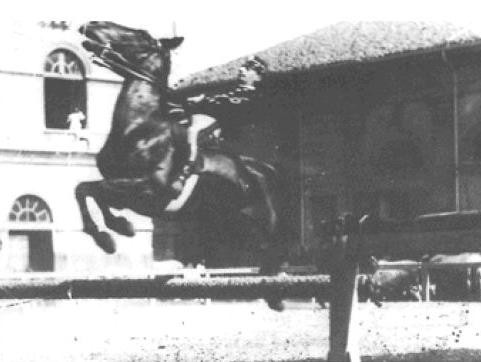

I cavalli hanno reazioni comuni a situazioni determinate. Se un cavallo è ferocemente percosso con una frusta, in seguito (anche dopo molti anni) alla sola vista della frusta, reagirà terrorizzandosi. Questo deve essere tenuto presente per capire almeno alcune delle reazioni apparentemente incomprensibili.

(foto http://www.online.wsj.com/)

Quando un cavallo durante un salto si provoca una lesione urtando su di un ostacolo, in seguito assocerà l’ostacolo al dolore e questo potrà essere causa di rifiuto o insicurezza in una situazione analoga. E’ bene, in questo caso, riprovare lo stesso ostacolo abbassandolo e cercare di ristabilire fiducia nei suoi mezzi arrivando gradualmente a ripetere il salto che aveva provocato la difficoltà. Come fare per correggere un vizio o una ‘cattiva abitudine’? Possono essere rimossi per associazione a un piccolo castigo. Un cavallo che ha il vizio di mordere, finché non assocerà: ’Se do un morso, ricevo una punizione’ non si renderà conto della sua brutta abitudine e sarà considerato, suo malgrado, un cavallo cui ‘stare alla larga’, un soggetto da evitare.

Per il bene del cavallo quindi occorre riuscire a togliere i vizi considerando che ha avuto il destino di convivere con l’uomo. Una grandissima soddisfazione interviene nel costatare il cambiamento di un cavallo considerato difficile (anche perché in questo modo gli si evitano … varie complicazioni).

Il cavallo è … il cavallo

L’ orgoglio e la stima del cavallo possono essere costruiti con pazienza senza ‘ bruciare’ le tappe. Nessun animale deve essere spinto oltre le sue reali capacità senza però porre limiti ai suoi miglioramenti.

Il cavallo non deve diventare il filtro delle frustrazioni del suo cavaliere!

Non deve essere la copia di un ideale modello astratto se non possiede qualità, attitudini e potenzialità: un comune cavallo da campagna non può avere la velocità che aveva Ribot! Spesso il problema di un ‘cavallo difficile’ è parallelo a un ‘cavaliere difficile’. E’ molto importante essere chiari e non trasmettere confusione.

Mettiamolo nella miglior condizione di capire e lasciamogliene il tempo. Le indicazioni devono essere: semplici, lineari, graduali, ripetitive ma non noiose.

Con l’esperienza il cavallo riesce a correggere i propri eventuali piccoli errori. Se incontriamo difficoltà nel capire la reazione del cavallo poniamoci questa domanda: come ci comporteremmo noi nella stessa situazione al suo posto?

Mettiamoci dalla sua parte cercando di rispettare il più possibile la sua natura. Il fascino di quest’animale è proprio, tra l’altro, di avere una spiccata ‘personalità’.

Cerchiamo di non fare prevalere solo la vanità del cavaliere ma teniamo una relazione di rispetto per comprenderlo meglio e pensare come penserebbe lui.

Gianni Balzaretti, istruttore di 3° livello della Federazione Italiana Sport Equestri e tecnico C.O.N.I., è autore di diversi articoli e pubblicazioni sulla storia dell’equitazione, Purosangue Inglesi, concorso completo di equitazione. Attualmente insegna presso la Società Ippica Novarese.

|

Emozioni in movimento Piccole riflessioni equestri – Gianni Balzaretti – Edizioni Miele Argomenti trattati: la distensione dell’incollatura verso l’”avanti-basso”, la conduzione a mano, l’insegnamento iniziale, gli esercizi su barriere e cavalletti, i primi passaggi in campagna, i salti a scendere, lavorare su terreno in pendenza… |