di Jacopo Goracci

Il concetto di razza deve essere visto come il frutto di un processo evolutivo e di differenziazione del materiale animale protrattosi per millenni nell’ambito di una determinata specie; essa è inoltre il risultato di una lunga storia di allevamento sulla quale sono intervenuti numerosi determinanti fattori come le migrazioni di uomini e animali, le mutazioni genetiche, gli incroci, le modificazioni del contesto economico e politico (1). Si può quindi definire una “razza autoctona” come il perfetto equilibrio tra l’animale e il territorio in cui esso vive, capace di per sé di valorizzare e di tenere vive le tradizioni locali, diversificando le produzioni sul mercato.

Il forte mutamento del clima al quale stiamo assistendo, con l’aumento di ben 0.8°C nell’ultimo secolo (2), richiede all’agricoltura un numero sempre crescente di animali e piante in grado di vivere e produrre in condizioni climatiche “estreme” e capaci di adeguarsi ai drastici mutamenti in atto. Oggi, invece, ci troviamo circondati da animali-macchine delicati da un punto di vista sanitario ed esigenti in termini alimentari e strutturali, adatti ad un mondo tecnologico, ricco e specializzato.

Ogni animale esprime la sua migliore produttività nell’ambiente originario di allevamento, al quale quindi necessariamente bisogna riferire la condizione di benessere, cui è associata la possibilità di esprimere al meglio il potenziale genetico. Il trinomio razza autoctona-ambiente originario-benessere animale prende forza e si carica di valori etici. Ciò mette in luce i limiti di una zootecnia appiattita esclusivamente sul valore funzionale dell’animale, con una conseguente dipendenza necessitata nelle scelte decisionali, a svantaggio della libertà di operare autonomamente e dell’assunzione diretta di responsabilità.

Produrre carne è un processo molto impegnativo anche dal punto di vista energetico “globale”, sia in termini di impiego di alimenti, acqua e carburanti, che di produzione di possibili agenti inquinanti. È stato dimostrato infatti che la produzione di carne convenzionale ha un impatto sull’ambiente da 1.5 a 2 volte maggiore rispetto a quello determinato dalle coltivazioni vegetali (3). Tale rapporto può però risultare addirittura invertito, se produciamo una carne biologica consumata sul posto, eliminando quindi tutti gli svantaggi legati al mercato sempre più globale – e contorto – nel quale stiamo operando: trasporti su gomma sempre più lunghi, refrigerazione e congelamento, pratiche sempre più intensive di agricoltura e allevamento.

È bene, infatti, riflettere sul fatto che, per esempio, se un paese grande e potente come gli Stati Uniti decidesse di diminuire solamente del 10% il proprio consumo di carne, permetterebbe l’alimentazione con vegetali a circa 60 milioni di persone (4).

Indipendentemente dalle proprie convinzioni in merito al consumo della carne, è fondamentale sapere che più di 600 milioni di poveri nelle comunità rurali dei paesi in via di sviluppo basano il loro sostentamento sull’allevamento (5): per queste famiglie di contadini allevare il bestiame è più che un patrimonio culturale, è una vera e propria questione di sopravvivenza. Per loro, infatti, la biodiversità può essere la migliore difesa contro la fame, dato che oggi circa una dozzina di specie animali fornisce il 90% del consumo mondiale di proteine animali e nessuna di queste è propria di culture e società “marginali”. Anche il settore vegetale, comunque, ha oggi bisogno di cambiare: quattro specie – grano, mais, riso e patate – forniscono da sole più della 1/2 delle calorie vegetali della dieta umana (6)!

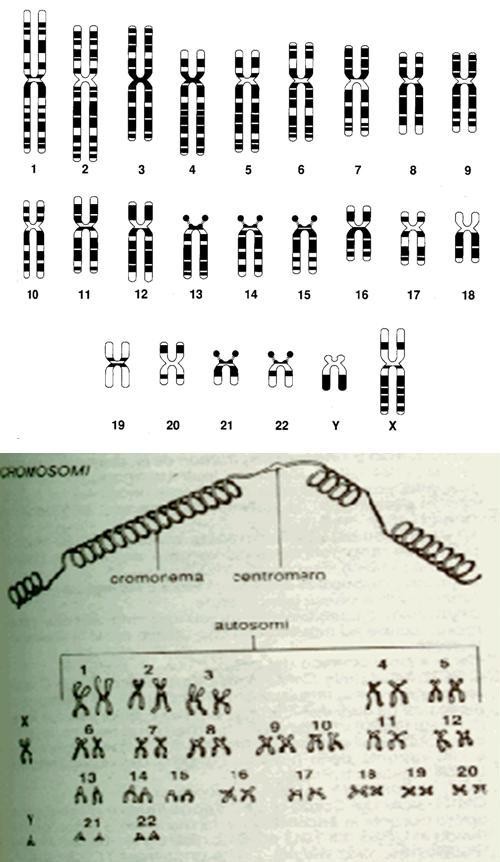

Sfortunatamente oggi stiamo assistendo a livello mondiale ad un’ormai altissima perdita di materiale genetico a causa di molteplici fattori: guerre, epidemie, riscaldamento globale, deforestazione, antropizzazione selvaggia e urbanizzazione, inquinamento di aria, acque e terra, industrializzazione dell’agricoltura, espansione dei mercati, ma anche importazione indiscriminata di razze alloctone. Esistono infatti ben 7616 differenti razze nel Mondo, ma circa il 20% risultano a rischio di estinzione e quasi il 10% è da ritenersi estinta del tutto (7). Parliamo di quasi 700 razze, la maggior parte delle quali era originaria dell’Europa.

D’altro canto, purtroppo, nemmeno il termine “razza autoctona” può essere considerato sinonimo di qualità delle produzioni: spesso infatti le aspettative dei consumatori verso prodotti provenienti da razze locali vengono tradite. Per esempio, un allevamento intensivo con rapidi accrescimenti in soggetti provenienti da razze autoctone crea prodotti nettamente peggiori – sia da un punto di vista organolettico, che dietetico-nutrizionale – rispetto a soggetti ibridi o appartenenti a razze normalmente e da tempo impiegate in allevamento intensivo.

Scrofa Cinta Senese in una gabbia parto: un chiaro errore etologico

(foto Jacopo Goracci)

Altrettanto deprecabile è inoltre l’impiego di sostanze chimiche in prodotti a base di carne provenienti da razze autoctone: ciò provoca infatti un’omogeneizzazione del gusto (il salame è uguale dappertutto!), possibili problemi per la salute del consumatore, nonché la grave perdita di tutto il know-how legato ai metodi arcaici di conservazione delle carni trasformate, un tempo utilizzati in ogni casa contadina.

Le asimmetrie così create possono portare così a gravi conseguenze in un consumatore – tradito – disposto a spendere di più per un prodotto che in realtà è divenuto “convenzionale” a tutti gli effetti: il non perpetuarsi della scelta alimentare intrapresa.

Come quindi coniugare tutti questi fattori in modo da far conoscere e apprezzare direttamente al consumatore finale tutta diversità dei prodotti derivati da razze autoctone?

Certamente la cucina e il turismo possono divenire strumenti fondamentali per raggiungere questo scopo: entrambi infatti possono fare da trait d’union tra gusto e tradizione, permettendo la perpetuazione nel tempo della cultura locale. La conoscenza di antiche ricette a lenta cottura in grado di permettere l’utilizzazione di tutto l’animale e non solamente dei tagli pregiati sta, ad esempio, alla base della valorizzazione del rapporto uomo-animale che oggi è quasi completamente estinto.

Nelle nostre campagne, invece, è ormai venuta meno ogni ritualità per l’uccisione del maiale o dell’agnello: gli animali muoiono lontano dai consumatori in maniera anonima, deprivati del rispetto dovuto per il sacrificio che chiediamo loro. Festeggiarli in passato era invece una manifestazione di estremo riguardo per la sopravvivenza che la loro uccisione concedeva ai contadini stessi. In conseguenza del processo di modernizzazione e globalizzazione che si è imposto nell’allevamento e nell’agricoltura, oggi ci troviamo di fronte ad una miriade di prodotti finali sempre più diversi, anonimi e dalla produzione complicata, provenienti da una materia prima omogenea, soggetta a infinite artificiali trasformazioni e manipolazioni, dato che la diversità è stata spostata a valle della produzione.

L’abilità nella macellazione del maiale per uso domestico in Maremma

(foto Jacopo Goracci)

Risulta quindi indispensabile incentivare e promuovere la cultura della diversità in tutti i settori: dall’alimentare, fino al sociale e all’educativo. La curiosità verso il non conosciuto è un valore che stiamo perdendo e che deve necessariamente essere recepito dalle giovani generazioni attraverso lo sforzo di tutti: insegnanti e genitori da un lato, ma anche allevatori, tecnici ed operatori del settore, commercianti e dettaglianti dall’altro, tutti uniti con un unico scopo: trasmettere il messaggio che senza diversità non c’è evoluzione e che essere diversi è una condizione imprescindibile per essere vivi (8).

Se questa consapevolezza attecchisce non sarà difficile far considerare a tutti il germoplasma autoctono come un vero e proprio bene culturale, alla stregua di un monumento, di un sito archeologico, di una galleria d’arte: nei confronti di esso l’uomo non sarà più pertanto un “proprietario indifferente” di ciò che lo circonda, bensì diverrà un vero e proprio “custode consapevole” di ciò che gli è stato concesso temporaneamente dai figli e non di qualcosa lasciatogli in eredità dai genitori. Sagge parole vaticinanti degli Indiani d’America.

Bibliografia

(1) http://www.regione.piemonte.it/agri/ita/agriservice/ricerca/germoplasma/introduz.htm

(2) Schönwiese C.D. et al. 1990. Temperature and precipitation trends in Europe and their possible link with greenhouse-induced climatic change. Theor. Appl. Climatol., 41, 173-175.

(3) Reijnders L. & Soret S. 2003. Quantification of the environmental impact of different dietary protein choices. Am. J. Clin. Nutr., 78 (suppl): 664S-8S.

(4) Lester Brown et al., 1994. Vital Signs: The Trends That Are Shaping Our Future. Worldwatch Institute, pp. 32.

(5) http://www.fao.org/kids/it/livestock.html

(6) http://www.fao.org/newsroom/it/focus/2004/51102/index.html

(7) Rischkowsky B. et al. 2006. Insights from FAO’s State of the World’s Animal Genetic Resources. Reporting Process. Congress “Prosperity and Poverty in a Globalised World—Challenges for Agricultural Research”, Tropentag, October 11-13, Bonn.

(8) Buiatti M. 2004. Il benevolo disordine della vita, UTET Università, pp. 254.

Jacopo Goracci, laureato in Produzioni Animali all’Università di Pisa, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Produzioni Animali, Sanità e Igiene degli Alimenti nei Paesi a Clima Mediterraneo” con una tesi dal titolo “Effetto del pascolo erbaceo sulle caratteristiche dei prodotti freschi e stagionati di suini di razza Cinta Senese”. Dal 2005 è responsabile tecnico dell’azienda agro-zootecnica “Tenuta di Paganico Soc. Agr. SpA” di 1500 ha in regime di agricoltura biologica. Curriculum vitae >>>

|

Mangiare carne fa male! – DVD Mentre ancora pochi anni fa si credeva che la carne fosse un elemento basilare dell’alimentazione, oggi si pensa il contrario. |