di Silvia Rossi

I cereali sono coltivati da migliaia di anni, e ancora oggi costituiscono la base dell’alimentazione mondiale grazie al loro elevato contenuto di carboidrati (in particolare amido), un discreto contenuto di proteine e un modesto contenuto di lipidi; inoltre sono ricchi di vitamine del gruppo B, in particolare tiamina e niacina e sostanze minerali.

Frumento, Orzo, Mais, Riso, Triticale, Avena, Segale, Sorgo e Miglio sono tutti esempi di cereali coltivati nel mondo, e fra quelli di maggior rilevanza alimentare ed economica sono senz’altro da annoverare il Frumento, duro e tenero, (Triticum durum e Triticum aestivum, rispettivamente) il Mais (Zea mays), l’Orzo (Hordeum vulgare), il Riso (Oryza sativa), l’Avena (Avena sativa) e la Segale (Segale cereale), tutte specie della famiglia delle Graminacee.

Come tutte le colture anche i cereali prima menzionati sono soggetti ad attacchi da parte di: microrganismi (funghi, batteri, e fitoplasmi), virus e insetti, agenti di danno. Questi attacchi possono causare perdite di produzione e perdite di qualità delle granaglie.

In particolare le perdite che riguardano la qualità delle granaglie sono da ricondurre alla contaminazione di queste da micotossine, metaboliti secondari prodotti da funghi micotossigeni che attaccano la pianta in campo e in determinate condizioni ambientali producono queste sostanze dannose per l’uomo e per gli animali.

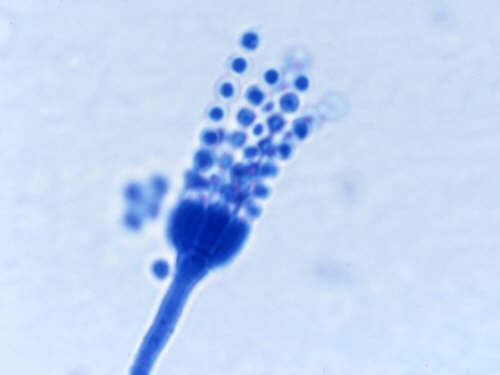

Di particolare rilevanza sono le contaminazioni che interessano le colture di Frumento (duro e tenero) e di Mais da parte di funghi micotossigeni dei generi Aspergillus, Penicillium e Fusarium; questo perché il frumento e il mais sono materie prime per molteplici prodotti alimentari e mangimi.

Le micotossine erano sicuramente già causa di gravi epidemie e mortalità elevata nelle popolazioni del passato, ma solo recentemente sono state studiate e riconosciute come sostanze dannose per la salute umana.

Le micotossine sono molecole naturali sintetizzate da funghi filamentosi (muffe), non sono necessarie per la crescita del fungo e la loro produzione è massima in condizioni di stress. Sono molecole molto stabili a processi di trasformazione e cottura (termostabili oltre 200°C) e in ragione della loro diversità molecolare hanno effetti tossici di natura ed entità variabile.

Ci sono dei fattori che influenzano la produzione di micotossine, ed essi sono: fattori biologici, ovvero la presenza del patogeno e la suscettibilità dell’ospite; fattori ambientali, quindi le condizioni metereologiche; la presenza di altri funghi o insetti, che possono favorire o ostacolare la produzione di micotossine; la modalità di raccolta e infine la modalità di conservazione delle granaglie.

Ad oggi le micotossine della filiera cerealicola più conosciute e più studiate sono: aflatossine, fumonisine, tricoteceni, zearalenoni e ocratossine.

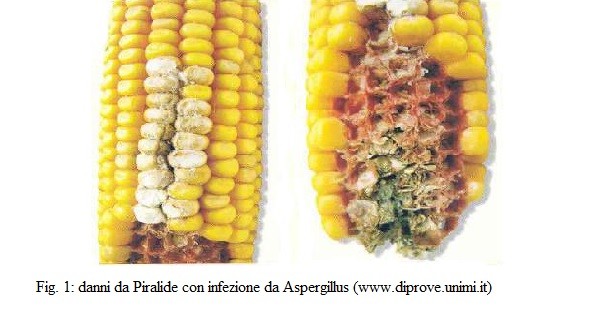

Le aflatossine sono prodotte dal genere Aspergillus ed in particolare da A. flavus, A. parasiticus, più raramente A. nomius; agenti del marciume della spiga e delle cariossidi nel mais (Fig. 1). Tra le aflatossine la B1 è quella più comunemente ritrovata e la più tossica; il suo derivato idrossilato è l’aflatossina M1, o micotossina del latte, questa risulta maggiormente polare rispetto alla tossina da cui deriva e perciò meglio trasportabile nel sangue e conseguentemente veicolata nel latte animale. Tutte la aflatossine (AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2) rientrano nel gruppo 1 della classificazione IARC (International Agency for Research on Cancer), cancerogeni accertati per l’uomo; l’aflatossina M1 rientra invece nel gruppo 2B della classificazione IARC, possibile cancerogeno per l’uomo.

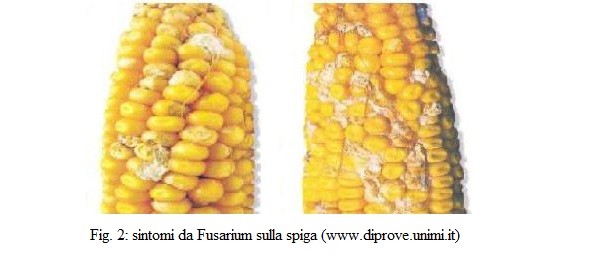

Le fumonisine sono prodotte dal genere Fusarium, principalmente da specie di F. proliferatum, F. verticillioides e F. moniliforme; agenti del marciume rosa del mais e della fusariosi della spiga nel mais (Fig. 2) .La fumonisina B1 rappresenta il composto più comune e più tossico delle fumonisine che si ritrova con preoccupante frequenza nel mais, nei mangimi e negli alimenti a base di mais, in tutte le aree di coltivazione e/o di utilizzazione di questo cereale. La fumonisina B1 è un inibitore della sfingosina N-acetiltransferasi cellulare, un enzima necessario per la biosintesi degli sfingolipidi di membrana; questo porta ad un’alterazione del ciclo cellulare e apoptosi delle cellule. Anche la fumonisina B1 rientra nel gruppo 2B della classificazione IARC, possibile cancerogeno per l’uomo.

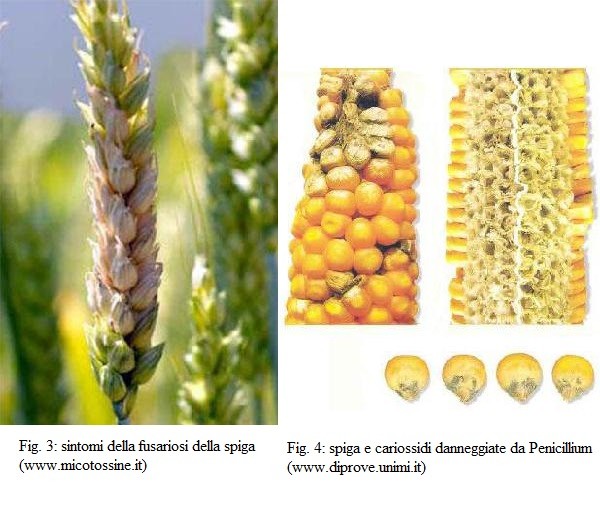

I tricoteceni e gli zearalenoni sono le principali fusariotossine riscontrare in frumento colpito da fusariosi della spiga (Fig. 3); sono prodotte da specie di Fusarium, in particolare da F. graminearum e F. culmorum. Studi effettuati su grano duro hanno dimostrato che la pianta riesce a mettere in atto dei meccanismi di detossificazione per convertire tricoteceni e zearalenoni in derivati più polari attraverso la coniugazione con zuccheri o gruppi solfato, al fine di compartimentalizzarli nei vacuoli, potenziando così la resistenza della pianta. I tricoteceni rientrano nel gruppo 3 della classificazione IARC, non classificati per cancerogenicità per l’uomo; gli zearalenoni invece rientrano nel gruppo 2B, possibile cancerogeno per l’uomo.

Le ocratossine sono prodotte da funghi del genere Aspergillus e Penicillium, in particolare da A. ochraceus e P. verrucosum. Quelle attualmente conosciute sono l’ocratossina A (OTA) a la B e delle due quella più tossica è la A. Sono prodotte principalmente durante lo stoccaggio delle derrate in magazzino, se questo non viene effettuato con i dovuti accorgimenti, infatti, tra i prodotti cerealicoli che con più frequenza vengono trovati contaminati da OTA vi sono sia le cariossidi in stoccaggio (frumento, orzo, avena, sorgo, mais e riso) (Fig. 4), sia i relativi prodotti di filiera (farine, crusca, pane e altri prodotti da forno), anche se con un’incidenza piuttosto bassa (5-30%); particolarmente sentita è invece la contaminazione di OTA nei mangimi. L’ocratossina è rientra nel gruppo 2A della classificazione IARC: accertato cancerogeno per gli animali e probabile cancerogeno per l’uomo.

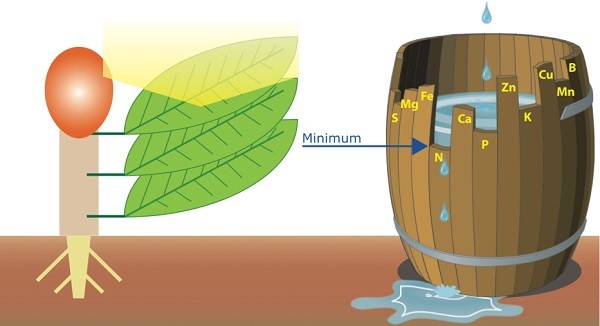

Esistono strategie per limitare o ridurre la contaminazione da micotossine, e queste sono di origine preventiva e di origine correttiva. Le tecniche di origine preventiva sono le buone pratiche agronomiche in campo e le buone pratiche di conservazione, che in certi casi possono assicurare la salubrità del prodotto della raccolta, altre invece la contaminazione è inevitabile a causa delle condizioni climatiche avverse che possono verificarsi e che non sono controllabili dall’uomo. Le buone pratiche agronomiche in campo sono: avvicendamento colturale, gestione del terreno, scelta di specie e di varietà meno suscettibili all’attacco dei funghi micotossigeni, epoca e densità di semina, trattamenti, difesa dalla Piralide (insetto dannoso nel mais che può creare vie d’ingresso al fungo), fertilizzazione giusta, irrigazione, quando è possibile per evitare stress idrici alla pianta (in particolare per il mais) e infine l’epoca di raccolta, che deve avvenire quando la cariosside ha raggiunto il giusto grado di umidità.

Per la conservazione è buona norma invece essiccare la granella fino a che non ha raggiunto un’umidità del 15% o inferiore; effettuare una pulitura e spazzolatura per allontanare pule e polveri o eventuali funghi sulla superficie delle cariossidi; si procede poi al riempimento del silo, precedentemente disinfettato, e si porta la temperatura della massa al di sotto dei 10°C, mantenendola sempre ben areata; infine, per garantire la salubrità della granella, è buona norma monitorare continuamente umidità e temperatura all’interno del silo. Durante lo stoccaggio, inoltre, possono essere impiegati metodi chimici o metodi fisici per limitare la proliferazione di funghi micotossigeni e prevenire così la produzione di micotossine. I metodi chimici sono i più utilizzati, e sono rappresentati dall’impiego di fitofarmaci; tra i metodi fisici ci sono invece:

- l’utilizzo di atmosfera controllata di azoto a basso tenore di ossigeno (O2 inferiore o uguale all’1% in volume) (Ceccherini L., et al., 2006);

- l’utilizzo di atmosfera modificata, studi hanno evidenziato come la produzione di micotossine e la crescita fungina siano influenzate dalla concentrazione di CO2. A. ochracues con concentrazioni di CO2 superiori al 50% diminuisce la produzione di ocratossina A, mentre la contaminazione di aflatossine è ridotta del 25% quando la concentrazione di O2 è inferiore al 5% e la concentrazione di CO2 superiore del 20% (Magan N., et al., 2007);

- l’aggiunta di SO2, molti studi effettuati hanno evidenziato come la colonizzazione microbica sia notevolmente ridotta dall’aggiunta di SO2, con nessun effetto deleterio sulla granella. Inoltre alcuni studi, effettuati sulle proprietà antifungine dell’SO2, hanno suggerito che concentrazioni più elevate sono richieste quando l’SO2 si lega al substrato riducendo la sua attività, questo avviene quando la granella è più umida (Magan N., Aldred D., 2007).

- metodi alternativi, c’è molto interesse nel trovare composti alternativi efficaci contro la crescita dei funghi tossigeni, tuttavia ci sono ancora molti ostacoli economici e tecnologici associati con questo tipo di approccio.

Sebbene la prevenzione sia l’obiettivo principale per l’agricoltura e per l’industria alimentare, c’è da considerare che i fattori ambientali non sono facilmente controllabili da parte dell’uomo. Per questo la contaminazione da micotossine, in alcuni casi, può essere inevitabile. Occorre allora intervenire con metodi di decontaminazione e/o detossificazione. Questi metodi sono utili per recuperare, dove è possibile, materie prime contaminate. Sono processi che possono apparire efficaci in vitro ma che poi non conservano la loro efficacia in vivo, per questo, prima di essere utilizzati, dovrebbe essere confermata la loro efficacia anche in vivo (services.leatherheadfood.com).

La decontaminazione è un processo fisico che prevede un vero e proprio allontanamento delle parti sopradette, tramite metodi che possono essere: manuali, meccanici o elettronici. I metodi manuali prevedono una selezione e uno scarto; quelli meccanici sono invece: cernita, molitura (ad umido e a secco), flottazione e ventilazione. Il metodo elettronico prevede l’utilizzo di selezionatrici ottiche che, analizzando singolarmente il chicco, sono capaci di decretare se questo sia conforme o meno. L’immagine viene convertita in segnale elettronico, variabile sulla base del colore, elaborata dal controllo elettronico e confrontata con parametri prefissati; quando il chicco è ritenuto non conforme un soffio d’aria lo allontana, in modo che solo quelli ritenuti buoni cadano nella tramoggia di raccolta.

I processi di detossificazione consistono nel rimuovere la contaminazione, per inattivazione delle micotossine; sono metodologie drastiche che possono indurre profonde modificazioni nel prodotto trattato, fornendo inoltre risultati, spesso, solo parziali. Per questo motivi se ne suggerisce l’uso solo come mezzo ultimo di contenimento delle micotossine, previlegiando la prevenzione con corrette pratiche agronomiche e di post-raccolta. I principali metodi di detossificazione possono dividersi in tre gruppi:

- metodi fisici: calore, irraggiamento, aggiunta di materiali adsorbenti;

- metodi chimici: ammoniazione;

- metodi biologici: richiedono l’uso di specifici agenti biotici (batteri, funghi, lieviti, piante o loro metaboliti), i quali devono essere selezionati per la loro capacità di, inattivare una o più micotossine o contrastare la crescita fungina con la competizione per i nutrienti o per il substrato. Ad esempio, in alcuni paesi degli Stati Uniti, in aziende biologiche, è stato provato l’utilizzo di un cocktail di batteri lattici (come Bifidobacterium bifidum, B. longum, B. animalis, Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. casei, L. delbrueckii, L. plantarum ed altri) e lieviti (come Saccharomyces cerevisiae) con azione preventiva sulle piante; questi non sono né patogeni né nocivi, anzi è stato dimostrato che proprio i batteri lattici riescono a contrastare la crescita fungina, e l’eventuale produzione di micotossine. I batteri lattici possono essere usati anche per la conservazione dei foraggi insilati, perché durante la loro fermentazione producono acidi organici e metaboliti con azione antimicotica. (Oliveira P.M., et al., 2013). Un altro esempio è l’utilizzo di specifici enzimi, estratti dai microorganismi, capaci di degradare le micotossine. Questo evita l’inconveniente di utilizzare il microorganismo, che può modificare o compromettere il valore nutrizionale, o il sapore del prodotto, o addirittura la sua accettabilità. Un esempio è un enzima, chiamato ADTZ (aflatoxin-detoxifizyme), estratto da Armillariella tabescens, capace di degradare l’aflatossina B1 ad un composto meno tossico (Wu Q., et al., 2009). Un altro studio è stato condotto sull’impiego di composti bioattivi, estratti dal basidiomicete Trametes versicolor, nei cereali, capaci di controllare la produzione di micotossine da parte del fungo (www.iss.it: Reverberi M., et al., 2012).

Il problema della contaminazione, delle derrate cerealicole, da micotossine riguarda tutto il mondo, e guardando al nostro paese, esso è costretto ogni anno ad importare circa 10 milioni di tonnellate di cereali per soddisfare il fabbisogno nazionale. I principali paesi da cui noi importiamo sono: Francia, Ungheria, Ucraina, Canada, USA, Russia, Argentina ed altri paesi. Il problema principale è che non tutti i paesi da cui noi importiamo hanno una legislazione in materia di micotossine completa e stringente come quella Europea, ad esempio, molti paesi osservano le normative presenti nel Codex Alimentarius, dove per le micotossine sono riportate solo delle linee guida atte alla prevenzione e al controllo, e solo per le principali impone dei limiti. Gli USA, invece, hanno limiti imposti solo per alcuni prodotti cerealicoli e solo per alcune micotossine (come aflatossine, deossinivalenolo e fumonisine), e questi limiti sono anche 10 volte superiori a quelli Europei. Inoltre, per alcuni paesi non sono specificati limiti massimi per le micotossine.

In conclusione le micotossine sono un problema attuale e grave che riguarda tutto il mondo. Il rischio per l’uomo è rappresentato da un’assunzione continua, anche in piccole dosi, che a lungo andare portano ad una tosscità cronica. Per questo motivo sono state messe a punto delle dosi giornaliere di assunzione per le principali micotossine (eccetto per le aflatossine), tali che, anche nel tempo non costituiscono un rischio per la salute (MTDI-Maximum Tolerable Daily Intake) (www.arpa.emr.it). Per le aflatossine invece viene seguito il principio ALARA, ovvero mantenere l’esposizione ai livelli più bassi ragionevolmente possibili. Inoltre, c’è da fare riferimento all’aspetto normativo che regola il contenuto di micotossine negli alimenti; le legislazioni, infatti, sono molto diverse tra loro e questo può creare problemi nei mercati: chi vende vorrebbe limiti tolleranti, chi compra vorrebbe limiti severi.

L’Italia in tutto questo adotta le leggi della Comunità Europea, che tutela i suoi Stati con una legislazione completa e severa ed impone controlli per le importazioni, che cercano di assicurare, con campionamenti e successive analisi, derrate alimentari in accordo con i propri limiti. D’altronde, i controlli possono essere oggetto di errori, in particolare nella fase di campionamento. Le micotossine hanno una distribuzione molto variabile e per niente omogenea all’interno della matrice alimentare, per questo, campioni che non siano rappresentativi di tutto il lotto possono portare ad errori rilevanti nel giudizio finale. Questo può portare ad accettare una partita di cereali più contaminata rispetto agli standard Europei, in ragione anche del fatto che molti paesi da cui noi importiamo cereali (ad esempio Stati Uniti e Canada) hanno limiti molto superiori ai nostri o addirittura inesistenti. Per il futuro si dovrà sempre più porre attenzione nella fase di campionamento delle derrate, investire nella prevenzione, eseguire controlli sulle materie prime e promuovere la ricerca per riuscire ad abbattere le contaminazioni, senza interferire con la salubrità, l’integrità e il valore nutritivo delle derrate alimentari.

Bibliografia essenziale riportata in questo estratto:

- Ceccherini L., Cantini C., Sani G., Panicucci M., 2006. Poco ossigeno nel silo per conservare il frumento. L’informatore agrario 20: 31-35.

- Magan N., Aldred D., 2007. Post-harvest control strategies: Minimizing mycotoxins in the food chain. Int. J. Food Microbiol. 119: 131-139.

- Oliveira P.M., Zannini E., Arendt E.K., 2013. Cereale fungal infection, mycotoxins, and lactic acid bacteria mediated bioprotection: from crop farming to cereal products. Food Microbiology. pp. 24-26.

- Wu Q., Jezkova A., Yuan Z., Pavlikova L., Dohnal V., Kuca K., 2009. Biological degradation of aflatoxins. Informa healthcare. 41(1): 1-7.

Sitografia essenziale riportata in questo estratto:

- services.leatherheadfood.com: http://services.leatherheadfood.com/eman/index.aspx

- www.arpa.emr.it: http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/alimenti/micotossine_miraglia.pdf

- www.iss.it: http://www.iss.it/binary/publ/cont/12_C3.pdf: pp. 16; 36; 57; 58; 73; 77.

Estratto dalla tesi di laurea in Tecnologie Alimentari di Rossi Silvia – Università degli studi di Firenze.

“La coltivazione del grano e del mais in Italia ed il rischio di contaminazione da micotossine”

Silvia Rossi, diplomata all’Istituto Tecnico Agrario di Firenze, ha conseguito la laurea triennale in Tecnologie Alimentari presso l’Università degli studi di Firenze. E’ iscritta al primo anno del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari. E-mail: silvia.rossi0691@gmail.com

|

Alimenti naturali Alimenti biologici e naturali per una spesa consapevole e una dieta sana… |