di Paolo Degli Antoni

I paesaggi storici

Montenero, collocato su una collina che domina il mare e il porto di Livorno, è tra i luoghi della Toscana di maggior fama, dovuta particolarmente al suo celebre Santuario dedicato alla Madonna delle Grazie. Prima dell’evento fondativo nel XIV secolo, l’ampia zona compresa tra Antignano e il colle oggi denominato Monte Nero (allora noto col nome di Monte del Diavolo) incuteva timore ai viaggiatori transitanti per la via maremmana, per la presenza di un folto bosco nel quale si nascondevano briganti, descritto ancora a metà ‘800 in termini negativi da Giuseppe Vivoli nella sua guida di Livorno antico e moderno: “Avanti il regno di Cosimo I i suoi contorni erano orridi … tra quelle aspre foreste … non vegetano che quercie annose su quelle pendici”.

Nel XVI secolo la città pentagonale di nuova fondazione ebbe come principale asse di simmetria la via che traguardava Montenero, lungo la quale nei secoli successivi furono costruite cappelle processionali e ville signorili, permanendo tuttavia la matrice boschiva nella riserva di caccia medicea istituita nel 1618. Nel XVIII secolo Montenero divenne un ricercato luogo di villeggiatura per ricchi livornesi e forestieri (anche famosi), tanto che Carlo Goldoni vi ambientò la sua trilogia della villeggiatura; molti terreni furono messi a coltura, a seminativo con ordinamento cerealicolo e più tardi anche a oliveto.

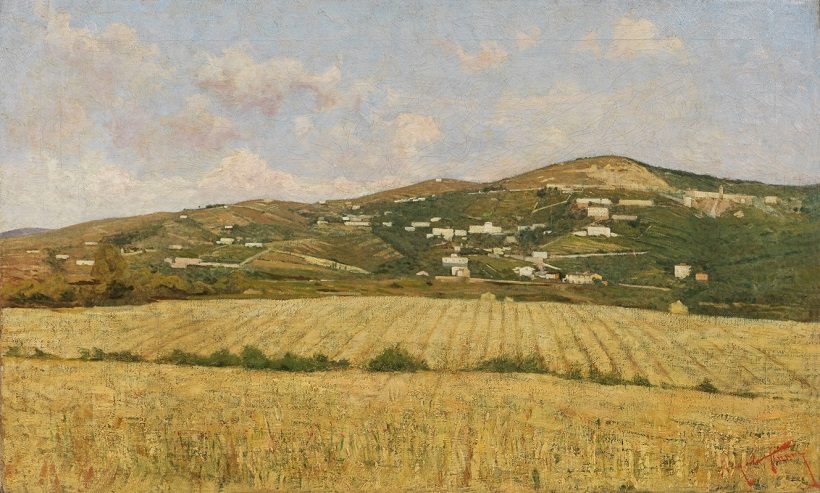

Fig. 1 Angiolo Tommasi. Paesaggio (Montenero) 1890 Asta Farsetti 10/10/20

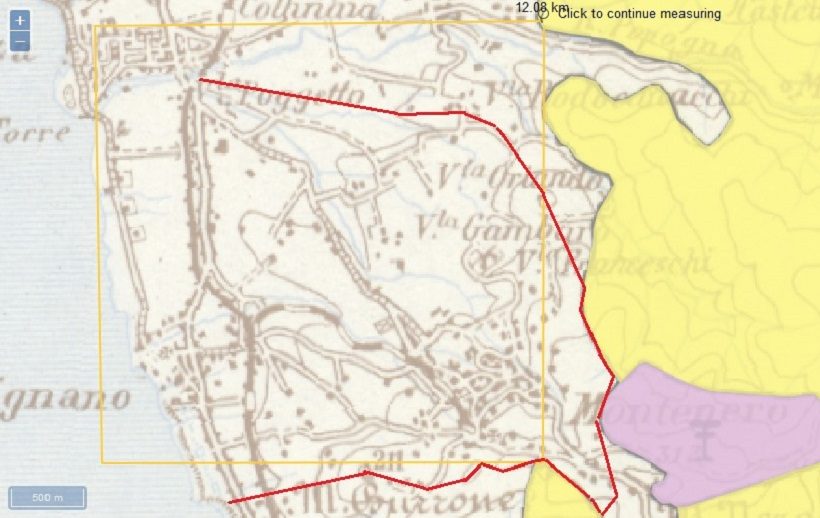

Tra l’Unità d’Italia e la metà del XX secolo il territorio fu totalmente deboscato, come mostrano dipinti di Angiolo Tommasi, di Eugenio Cecconi e la Carta forestale del Regno d’Italia in scala 1:100000. In quest’ultima si può individuare un quadrato di tre chilometri di lato in gran parte sovrapponibile coi bacini idrografici dei fossi della Banditella, delle Casine e della Giorgia, utile per effettuare gli opportuni confronti con gli aspetti successivi.

Fig. 2 Carta forestale del Regno d’Italia. MiPAAF

Quanto accaduto nel ‘700 e tra metà ‘800 e metà ‘900 è un esempio di quanto radicali e veloci possano essere le trasformazioni del paesaggio e le variazioni dell’indice di naturalità, stimabile nel quadrato considerato in 8 fino al XIV secolo, 1,5 tra metà ‘800 e metà ‘900, 3 nel presente secolo.

Le trasformazioni recenti

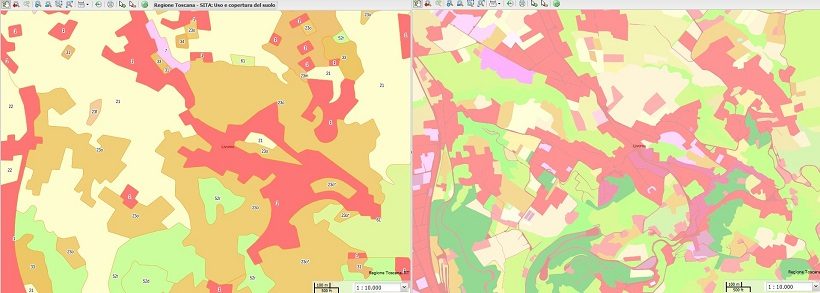

La Carta regionale dell’Uso del suolo (da ortofoto 1978, scala 1:25000) mostra l’avvenuta urbanizzazione di Antignano, l’espansione edilizia di Montenero e un mosaico agro-forestale con seminativi nudi e olivati, in piccola parte abbandonati, poche colture arboree specializzate; compaiono anche cedui radi o degradati. La cartografia interattiva dell’uso del suolo 2016 della Regione Toscana in scala 1:10000 rivela con maggior dettaglio le trasformazioni avvenute in quasi un quarantennio, distinguendo il tessuto urbano denso da quello rado delle ville e boschi di tipo diverso, di conifere o latifoglie o in transizione postcolturale; la matrice agricola è persa, agricoltura, foreste e abitato (38%) sono frammentati e fittamente intersecati.

Fig. 3 Uso del Suolo 1978 e 2016 Geoscopio Regione Toscana

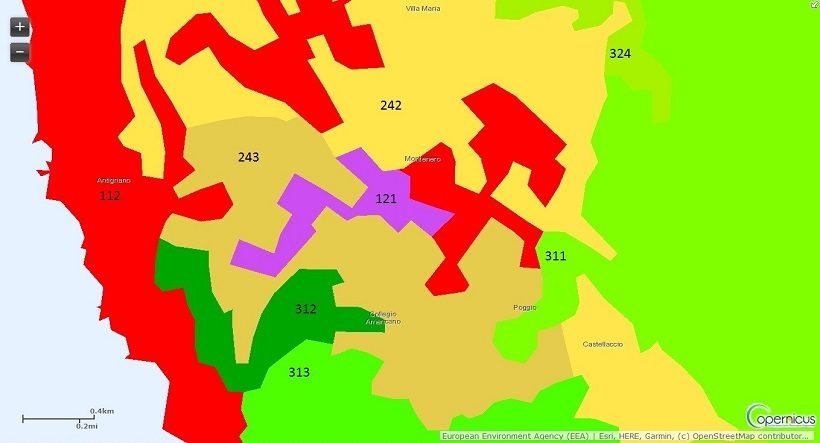

Corine Land Cover livello 3, in scala 1:100000, conferma l’assenza di matrice riconoscibile e la frammentazione dei tipi principali, riconoscendo tuttavia solo due tipi di colture agrarie: 242 e 243, sistemi particellari complessi, nel secondo caso con spazi naturali importanti; questo è dovuto alla dimensione delle singole distinte unità rilevate, sempre inferiore ai 25 Ha l’una, superficie minima cartografata. La vegetazione forestale si presenta nelle tre classi diverse più precisamente individuate nella carta regionale. Nel quadrato prescelto di tre chilometri di lato sono presenti sette classi, indicative di un paesaggio troppo eterogeneo e con un indice di naturalità medio-basso. L’Agenzia ambientale europea col navigatore cartografico Copernicus consente confronti temporali; nel quadrato in esame risultano importanti trasformazioni concentrate nel decennio 1990-2000, durante il quale il 10% del territorio ha cambiato uso, il 5% grazie all’evoluzione da neoformazioni forestali a boschi di conifere (pino d’Aleppo, in minor misura marittimo), il 5% è stato artificializzato per effetto delle pianificazione urbanistica vigente all’epoca. In realtà l’urbanizzazione e la ricolonizzazione vegetazionale sono proseguite anche successivamente, come si evince dalla carta regionale di maggior dettaglio, ma con ampliamenti unitari inferiori ai 5 Ha, estensione minima rilevata al livello 3.

Fig. 4 CORINE Land Cover Level 3

Ricoltivazione e rinaturalizzazione

Un caso paradigmatico delle simultanee urbanizzazione e rinaturalizzazione del territorio è offerto da alcune aree di saggio seguite a terra per quasi trent’anni in località Antignano in un terreno coltivato a seminativo marginalmente arborato a olivo fino al 1978; al suo abbandono colturale seguì la progressiva ricolonizzazione da parte della vegetazione forestale circostante, rilevata come bosco degradato nella carta provinciale dell’uso del suolo 1987. Nel 1994 nei 60 m2 campionati si presentavano sette esemplari di specie arboree: 5 pini d’Aleppo di altezza compresa tra meno di un metro e quasi 4, un giovane alloro e un leccio alto 1,5m. Nel 1996 detto terreno risultava in parte rimesso a coltura come giardino-orto-frutteto amatoriale di pertinenza dell’adiacente abitazione suburbana. La porzione non ricoltivata ha proseguito la sua evoluzione in una striscia di lecceta pura e in una pineta, entrambe registrate dall’Uso del Suolo regionale su Geoscopio dal 2007 al 2016. Le aree di saggio sunnominate ricadono in una cella dell’inventario forestale regionale, classe 512 boschi misti di conifere e latifoglie, a pino d’Aleppo e leccio.

Come spesso accade, all’entusiasmo iniziale dei coltivatori amatoriali segue un progressivo disinteresse, dovuto all’età, a mutati interessi e condizioni di salute; il terreno ricoltivato non è più stato lavorato nel 2019-2020 consentendo la colonizzazione da parte della biennale Inula viscosa, stadio iniziale della ricolonizzazione, rilevabile nella zona considerata anche in altri terreni agricoli abbandonati in attesa d’urbanizzazione, dove il pino d’Aleppo è molto presente, a riprova della sua capacità espansiva a partire dal nucleo areale principale di Quercianella, attestato come autoctono in letteratura; esso è accompagnato da diverse specie legnose sclerofille e da ginepri mediterranei, nella fase pioniera anche da caducifoglie come ginestra odorosa, ligustro, rose, biancospino, prugnolo, perastro e sorbo domestico. Il toponimo Prugnolicce testimonia questa presenza di arbusti decidui propri dell’ordine fitosociologico Prunetalia spinosae.

Fig. 5 Terreno soggetto ad alterne conversioni d’uso, in parte boscato, in parte ricoltivato

Un altro caratteristico fenomeno vegetazionale è la colonizzazione localizzata degli accumuli di inerti, compresa la massicciata ferroviaria, da parte di specie a seme grosso coltivate nei numerosi giardini della zona, specialmente palma nana, che estende il suo areale naturale nell’estremità meridionale della Provincia di Livorno, esclusivamente in stazioni rupestri assolate; il clima della Riviera degli Etruschi è termicamente favorevole a questa specie, che però non tollera l’aduggiamento. In località Il Romito un insediamento spontaneo di palma nana in un bosco soggetto a ripetuti disturbi (movimento terra, incendio) è durato alcuni decenni, sebbene ripetutamente depauperato dall’occasionale prelievo di esemplari per trapiantarli in giardini, finché la pineta-lecceta soprastante si è chiusa.

Paolo Degli Antoni: Laurea in Scienze Forestali, conseguita presso la facoltà di Agraria dell’Università di Firenze. Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo-Forestale. Già funzionario C.F.S. e collaboratore della Regione Toscana, è socio corrispondente dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali, scrive contributi scientifici di ecologia del paesaggio, biodiversità, storia, arte e antropologia del bosco. Suo oggetto privilegiato di ricerca è la rinaturalizzazione. E-mail: paolo_da@virgilio.it