di Emanuele D’Elia

È sotto gli occhi di tutti come il livello di innovazione all’interno dell’azienda agricola sia ancora molto lontano da quello di qualsiasi altra tipologia di impresa italiana e rispetto anche al resto d’Europa. Questa bassa spinta alla modernizzazione potrebbe essere ricercata nel tessuto sociale che compone gli addetti del settore.

Iniziando con l’analizzare la forma giuridica delle aziende agricole i risultati del Censimento del 2010 afferma come il 96,1 % delle aziende che coltivano il 76,1% della SAU è costituita dall’azienda individuale a conduzione diretta, cioè dall’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile. Di contro le società di persone costituiscono il 3% delle aziende totali coltivando il 14% della SAU. Con una percentuale ancora più bassa ritroviamo le società di capitali e cooperative che coltivano il 3,7% della SAU. Seguono, infine, in termini percentuali le Amministrazioni o Enti pubblici che costituiscono unitariamente lo 0,2% delle aziende coltivando il 5,9% della SAU.

Pertanto, possiamo affermare con sicurezza che la forma di “imprenditore agricolo” e di “società di persone” caratterizza la forma di conduzione dell’azienda agricola come una conduzione diretta. Ciò significa che i singoli imprenditori e i loro familiari, prestano la propria opera al fine di produrre beni naturali per la vendita o l’autoconsumo, con la diretta conseguenza di avere bisogno di sovrastrutture dove far confluire gli stessi beni, al fine di una corretta distribuzione sul territorio nazionale ed extranazionale.

Questa generale propensione alla gestione diretta dell’azienda agricola si riflette anche sul titolo di possesso dei terreni sui quali vengono svolte le attività.

Infatti troviamo valori maggiori per le aziende con SAU in proprietà (90,6% delle aziende che coltiva il 61,9 % della SAU). A seguire, si hanno le aziende con SAU in affitto (16,2 % delle aziende che coltiva il 29,9 % della SAU) e con SAU in uso gratuito (11,6 % delle aziende che coltiva l’8,3 % della SAU).

La forma familiare, in Italia, come abbiamo potuto appurare, è la forma preponderante e se essa da un lato ha apportato benefici all’intreccio sociale rafforzando la coesione dei gruppi familiari, dall’altro ha avuto dei seguiti meno positivi. In particolare, ci riferiamo alla formazione di strutture aziendali mediamente piccole, proprio in qualità della forza lavoro dei componenti della famiglia; questo aspetto negativo rappresenta la debolezza intrinseca dell’agricoltura italiana. Infatti, data la ridotta dimensione delle aziende agricole, vi è una conseguente debolezza contrattuale nei confronti delle imprese di trasformazione, tanto da far prevedere nel trattato di Roma del 1957, attraverso un apposito articolo: il 42, successivamente e integralmente entrato a far parte del Trattato sul funzionamento dell’UE, apposite deroghe sulla concorrenza.

Questo articolo ha permesso la costituzione, altrimenti vietata in quanto viola i principi di un mercato concorrenziale, di organizzazioni di produttori agricoli, in quanto sul piano economico le piccole imprese sono impossibilitate dalla loro dimensione a realizzare economie di scala. L’Europa, intesa come Comunità Economica Europea, ha dato la spinta per la crescita e modernizzazione dell’agricoltura italiana; non è un caso difatti che la storica direttiva 72/159/CEE “relativa all’ammodernamento delle aziende agricole”, nonché pietra miliare della PAC, si aprisse nei considerando iniziali con la seguente constatazione:

“considerando che la struttura agraria è caratterizzata nella Comunità da un vasto numero di aziende agricole in cui mancano le condizioni strutturali che consentano di assicurare un equo reddito e condizioni di vita comparabili a quelle delle altre professioni; che, inoltre, aumenta in modo permanente il divario tra il reddito delle aziende che per la loro situazione strutturale sono in grado di adeguarsi allo sviluppo economico e il reddito delle altre aziende”.

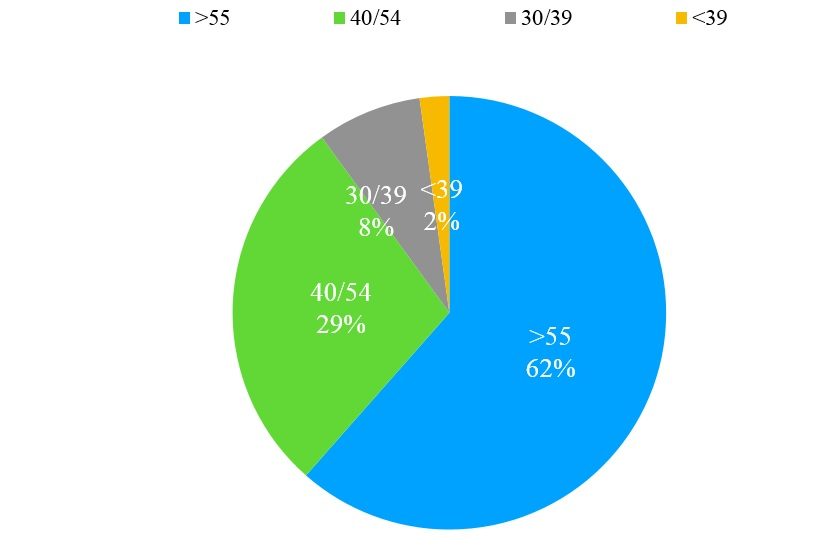

Il capoazienda assume dunque un ruolo rilevante per la corretta gestione di tutte le funzioni organizzative dell’azienda, e dunque sarebbe appropriato prendere le fila statistiche della stessa figura per mettere in risalto la generale propensione all’innovazione. L’analisi dei dati derivanti dal 6° Censimento generale dell’agricoltura, ci suggerisce come questo settore sia caratterizzato, da decine di anni, da età avanzata e da bassi livelli di istruzione. Proprio per tale motivo si nota che più della metà dei capoazienda ha un’età maggiore/uguale ai 55 anni, che corrisponde, in termini percentuali al 61,5% della popolazione totale. A seguire troviamo i capoazienda con età compresa tra i 40/54 anni che rappresentano il 28,5%; quelli con età compresa tra i 30/39 anni con il 7,8%, fino al valore minore per la classe più giovane con il 2,2%.

In maniera collegata, il “censimento”, indaga sul livello di istruzione conseguito. Non dovrebbe sorprenderci infatti, dato che la formazione si ritiene sia ancora molto legata

all’esperienza e che:

- il 71,5% dei capoazienda ha un livello di istruzione pari o inferiore alla scuola secondaria di primo grado;

- solo il 6,2% dei capoazienda è in possesso di un titolo di laurea;

- E solo lo 0,8% risulta aver conseguito un titolo di laurea ad indirizzo agrario.

L’affermazione “giovani imprenditori” possiamo ricondurla a tutti gli imprenditori agricoli con un’età compresa tra 18 e i 39 anni, che nel precedente capoverso abbiamo stabilito rappresentare il 10% del totale dei capoazienda. Questa bassa quota di under 40 nel governo dell’impresa si ripercuote sulle capacità che ha la stessa ad innovare: utilizzare strumenti analitici che possano supportare le scelte gestionali nonché ad operare su canali sia di vendita diretta che indiretta diversi e volti ad un ambito più globalizzato grazie al web, superando così quelle debolezze strutturali caratteristiche delle PMI.

Considerando che la soglia di accesso alle agevolazioni per l’insediamento dei giovani in agricoltura è fino a 40 anni compiuti, è importante per la valutazione dell’efficacia delle politiche, monitorare l’andamento del valore assoluto e dell’incidenza delle aziende con capo azienda con meno di 41 anni. A questo scopo è stata effettuata un’elaborazione ad hoc da parte di Ismea sui dati Istat (con ultimo dato disponibile ed ufficiale risalente al 2013).

Nel 2010 quasi 183 mila aziende agricole italiane, ossia l’11,3%, del totale fotografato dall’indagine censuaria dell’Istat, aveva un capo azienda con meno di 41 anni; tre anni dopo questa quota è scesa all’8,3%. A livello territoriale la presenza di under 41 è leggermente più elevata nelle aree settentrionali, meno nel Centro e tra il 2010 e il 2013 la quota di giovani imprenditori è diminuita in tutte le aree.

L’ulteriore mancanza di obbligo per le scritture contabili previste dalla norma sull’imprenditore agricolo (art. 2135), escludono la possibilità di fare qualsivoglia analisi anche da parte degli stessi imprenditori e da terzi professionisti, limitando di fatto anche un’analisi costi-benefici per l’adozione di strumenti per la silvicoltura, concimi e la stessa acqua, fonte sempre più preziosa.

Tutto questo ci porta sicuramente a pensare che un ricambio generazionale potrebbe essere una soluzione per il volano dell’innovazione, ma vista la grande incidenza degli over 50 questa non può essere l’unica tattica da adottare. Un’ espediente utile, a questo punto, sarebbe la formazione degli operatori esistenti da parte delle istituzioni che devono stimolare la conoscenza delle nuove tecnologie o, meglio ancora, utile sarebbe la collaborazione con le nuove generazioni che hanno voglia di ammodernare ma non hanno i mezzi. Una sorta di crossover tra i mezzi di produzione e know-how giovane e specializzato darebbe all’agricoltura italiana un nuovo volto, sempre più orientato verso l’innovazione.

Bibliografia

- Censimento generale dell’agricoltura, Atlante dell’agricoltura, 2013, Istituto nazionale di statistica

- Borghi Paolo e Germanò; “I diritti della terra e del mercato agroalimentare”, sezione “Gli sviluppi dell’agricoltura italiana nel contesto europeo e mondiale”, UTET giuridica 2016.

Emanuele D’Elia, laureato in economia e management presso l’Università degli studi di Pavia; Master in innovation, retail and e-marketing presso LUM. E- mail: emanueledelia94@gmail.com